ZZガンダム見なくていいと検索する方の多くは、ZZガンダム 評価 面白くない ひどいといわれる理由や背景を知りたいはずです。

本記事では、ZZガンダム あらすじ わかりやすくの観点から物語の流れを整理し、主要なZZガンダム 登場人物やZZガンダム モビルスーツ 一覧の特徴を俯瞰します。さらに、ZZガンダムは本当に見る必要があるのか、それとも見なくていいのかという疑問や、いわゆるZZガンダム なかったことにとされる見解の背景も解説します。

あわせて、視聴者がZZガンダム 何話から面白いと感じやすい転換点や、把握が難しいとされるZZガンダム 相関図を理解するための情報もまとめました。宇宙世紀の時系列ではZZガンダム Zガンダム 逆襲のシャア つながりを押さえることが不可欠であり、物語の結末についてはZZガンダム 最終回 その後の受け止め方も整理します。

さらに、強大な火力で注目されたZZガンダム 強すぎという評価の妥当性、放送データとしてのZZガンダムの視聴率は?という疑問への基礎情報、そしてシリーズ全体におけるガンダム 見なくていいシリーズという視聴スタイルの是非まで、検索ニーズに応える形でわかりやすく解説します。

・路線変更がなぜZZガンダム見なくていいと評されるのか

・物語の要点と登場人物や機体の押さえるべき特徴

・何話から面白いと感じやすい転換点と根拠

・Zと逆襲のシャアとのつながりと視聴順の考え方

ZZガンダム見なくていい ひどいと評価される理由

- ZZガンダム あらすじ わかりやすく解説

- ZZガンダム 登場人物と物語を彩る個性

- ZZガンダム モビルスーツ 一覧から見る進化

- ZZガンダム 見る必要 見なくていいと言われる真相

- ZZガンダム なかったことにされる展開の背景

- ZZガンダム 何話から面白いのか検証

ZZガンダム あらすじ わかりやすく解説(ネタバレ注意)

『機動戦士ガンダムZZ』は、前作『Zガンダム』直後の宇宙世紀0088年という混乱期を舞台にしています。物語の発端は、コロニー・サイド1のシャングリラで廃品回収を生業とする少年ジュドー・アーシタが、偶然にも戦艦アーガマと遭遇する場面から始まります。ジュドーは妹を養うための生活感あふれる少年ですが、その行動力とニュータイプとしての素養をきっかけに、やがて前線に立つパイロットへと成長していきます。

序盤は、シャングリラ内部での小競り合いや補給をめぐるドタバタなど、日常と戦闘が地続きで描かれる軽妙なエピソードが続きます。この時期の作品全体の雰囲気は、コメディ調の演出や明るいBGM、軽口を交わしながら動くキャラクターたちによってテンポよく展開され、前作の重厚な余韻とは大きく異なる空気感を持っています。そのため「肩透かし」と感じる視聴者もいれば、シリーズに新風を吹き込む試みと受け止める層もいました。

中盤以降の物語が進むにつれ、アクシズを母体としたネオ・ジオンが政治的圧力を強め、地球圏の空白地帯に浸透していきます。中盤以降はネオ・ジオン内部に派閥争いが生じ、強化人間計画の実験や権力争いが前線の戦況に直結するようになります。エピソードのトーンも段階的に重く変化し、明るい冒険譚から次第に政治劇と悲劇性を帯びた戦争ドラマへと移行していきます。

終盤では、摂政ハマーン・カーンが率いる陣営と、若き将校グレミー・トトの陣営との対立が決定的な分裂を迎えます。首脳を失うことが組織全体の崩壊に直結する不安定な政治体制が露わになり、戦局そのものが急速に変転していく様子が描かれます。一方、アーガマ側は少年少女主体の寄せ集めチームとしての柔軟さと未熟さを併せ持ち、ブライトら大人の判断は後に「ロンド・ベル」設立へとつながる布石を示していきます。

作品全体の特徴は、「軽さと重さ」「日常と戦争」という対照的な要素を組み合わせたダイナミックな構成にあります。そのため、Zガンダムの直系として一貫したシリアスさを求める視点からは違和感を覚える一方、独立した青春群像劇・成長譚として捉えると新鮮さが際立つ仕上がりです。

放送は1986年から1987年にかけて全47話で展開されました。視聴のハードルを下げたい読者に向けて補足すると、次のような話数が節目として理解しやすいポイントです。

- 11~12話:主役機ZZガンダムが本格稼働し、物語が加速。

- 27話前後:地球降下編に突入し、政治性や緊張感が濃厚に。

- 36話付近:強化人間の悲劇がクローズアップされ、物語のトーンが大きく転換。

- 41~47話:内紛が決定的となり、ハマーンとグレミーの対立がクライマックスへ。

このように、『ZZガンダム』は軽快な導入から始まり、やがて政治的ドラマと悲劇的展開へ移行する「緩急の落差」を強みとする作品であり、シリーズの中でも独特な位置を占めています。

ZZガンダム 登場人物と物語を彩る個性

ジュドー・アーシタは生活のためという切実な動機からガンダムに関わる少年で、理想よりもまず現実を動かす実行力が語りの推進力になります。ルー・ルカ、エル・ビアンノ、ビーチャ・オーレグ、モンド・アガケ、イーノ・アッバーブといった同世代の仲間は、最初は未熟で利己的な判断を見せつつも、戦局と損失を経て役割を引き受けていきます。彼らは固定化されたヒーロー像ではなく、状況に揺れながらも選択を重ねる等身大の人物として描かれます。

対するネオ・ジオン側は、マシュマー・セロやキャラ・スーンのコミカルな初登場を経て、強化処置による人格の揺らぎや忠誠と自我の葛藤が露わになります。グレミー・トトは組織の血統主義と技術主義を体現する存在で、クローンや強化人間の投入を梃子に主導権を争います。

ハマーン・カーンは新秩序を掲げる政治指導者としての規律と、ニュータイプ観をめぐる内的緊張を併せ持ち、ジュドーら若い世代との対話や対峙が自己認識を変えていきます。連邦側ではブライト・ノアが短期的な作戦と長期的な治安維持構想の両立を図り、ファ・ユイリィら前作からの継続キャラクターは、継承される負担と次世代への橋渡し役を担います。

キャラクター群の魅力は、価値観や立場の異なる人物が、同じ戦場でそれぞれの論理を押し通そうとするところにあります。序盤の軽やかな言動は、彼らが背負う現実の重さをまだ理解していないことの表れでもあり、失敗や喪失を経て変化する過程そのものが物語の核になっています。感情の振れ幅が大きいのは未熟さの記号ではなく、変化可能性の指標であり、そこに本作ならではの成長曲線が描かれます。

ZZガンダム 主要な登場人物まとめ

『機動戦士ガンダムZZ』に登場するキャラクターは、所属陣営ごとに異なる価値観や立場を背負い、物語に多層的な彩りを与えています。ここでは、主要な登場人物を陣営ごとに整理し、その個性や役割を紹介します。

アーガマ・シャングリラ組(主人公側)

- ジュドー・アーシタ

廃品回収で生計を立てていた少年。家族を支えるためという現実的な動機から戦いに巻き込まれるが、仲間や敵との出会いを経てニュータイプとしての資質を発揮していく。実行力と柔軟な判断力が物語の推進力となる。 - ルー・ルカ

気が強く積極的にアーガマへ関わる少女。パイロットとしての責任感が育ち、ジュドーの良き理解者であり時に衝突もする。 - エル・ビアンノ

明るく気さくな性格で仲間を支える存在。状況が厳しくなるほど成長を見せ、補佐役としてチームを安定させる。 - ビーチャ・オーレグ

当初は利己的な面が強かったが、戦いの中でリーダーシップを発揮し仲間をまとめていく。成長過程が顕著なキャラクター。 - モンド・アガケ

お調子者として振る舞いながらも、次第に仲間の一員として役割を担う。軽さの裏にある等身大の不安が描かれる。 - イーノ・アッバーブ

温和な性格で裏方を支える存在。突出した行動よりも安定的な役割を果たす。

ネオ・ジオン陣営

- ハマーン・カーン

ネオ・ジオンの摂政。冷徹な指導者として新秩序を掲げるが、内心にはニュータイプ観をめぐる葛藤を抱える。ジュドーとの対話や対立を通じて自身の在り方が揺らいでいく。 - グレミー・トト

若き士官であり、血統主義と技術主義の体現者。クローン兵や強化人間を駆使し、ハマーンと対立して組織内戦を引き起こす。 - マシュマー・セロ

コミカルな立ち位置で登場するが、強化処置により人格が揺らぎ、忠誠と自我の狭間で苦悩する。人間的な弱さと悲劇性を背負う人物。 - キャラ・スーン

派手で奔放な性格ながら、強化処置を経て忠誠心と自我の矛盾を抱える。感情の振れ幅が大きく、組織の実験の象徴としても描かれる。

連邦側・エゥーゴ残党

- ブライト・ノア

アーガマの艦長であり、経験豊富な指揮官。短期的な作戦遂行と、戦後の治安維持を見据えた長期的なビジョンを併せ持つ。次世代への橋渡し役でもある。 - ファ・ユイリィ

前作から登場し続けるキャラクター。若手の面倒を見ながら、自らも戦いに参加する。母性的な立場と戦闘員としての責務を両立する存在。

作品全体のキャラクター性

本作の登場人物たちは、固定的な「ヒーロー像」ではなく、失敗や喪失を経ながら成長していく等身大の姿で描かれます。序盤の軽快な言動は、彼らがまだ戦争の現実を理解していないことの表れであり、中盤以降の試練を経て変化していく過程が物語の核心となっています。特に若年キャラクターたちの感情の揺らぎは、未熟さではなく「変化し得る可能性」の象徴であり、作品の雰囲気を大きく特徴づけています。

ZZガンダム モビルスーツ 一覧から見る進化

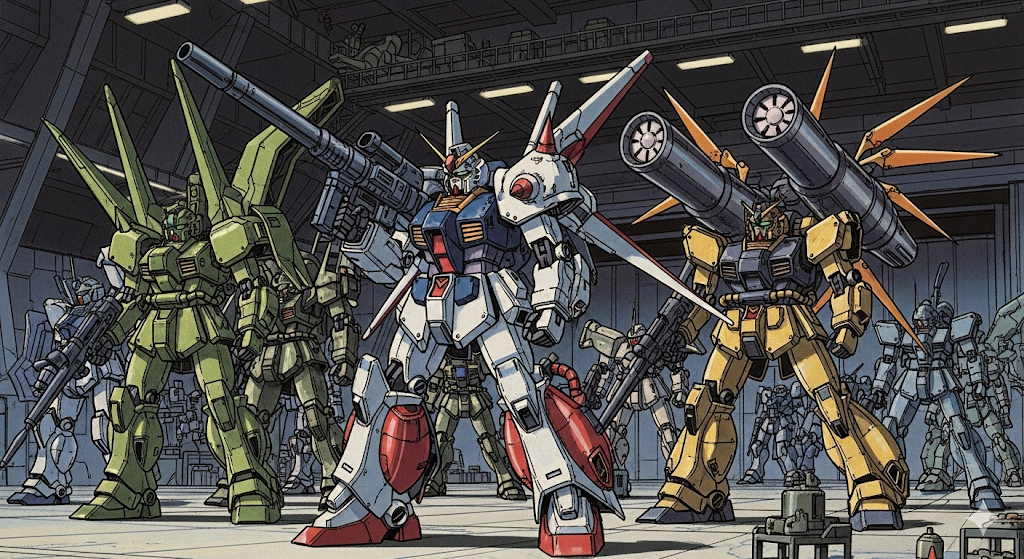

『機動戦士ガンダムZZ』は、エゥーゴ(アーガマ隊)とネオ・ジオンという対立構造の中で、多数のモビルスーツが登場します。本作の特徴は、合体・可変ギミックによる少数精鋭戦術と、サイコミュ兵装を中心にした大量投入戦術が対比的に描かれている点にあります。以下では、陣営ごとの主要機体をさらに詳しく整理して紹介します。

エゥーゴ/アーガマ隊

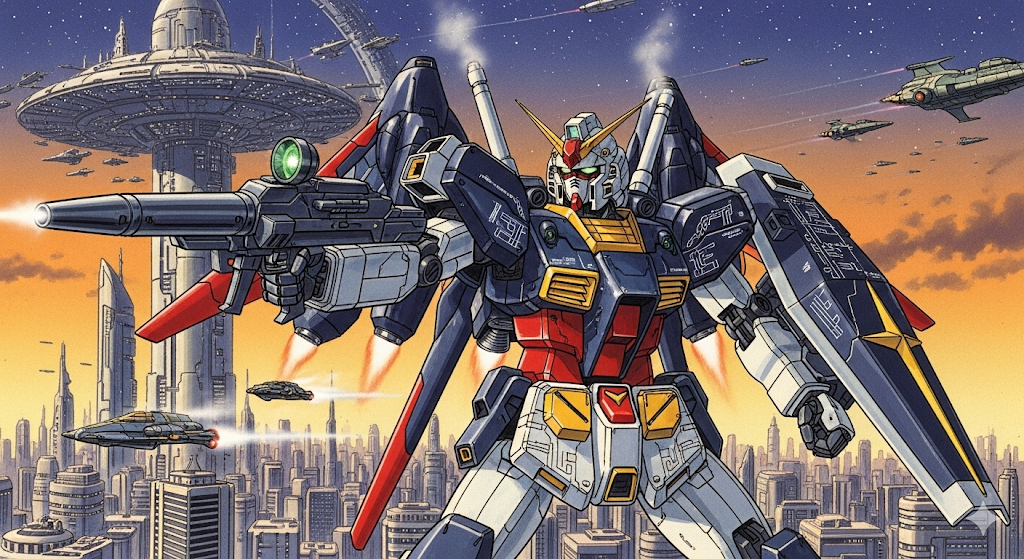

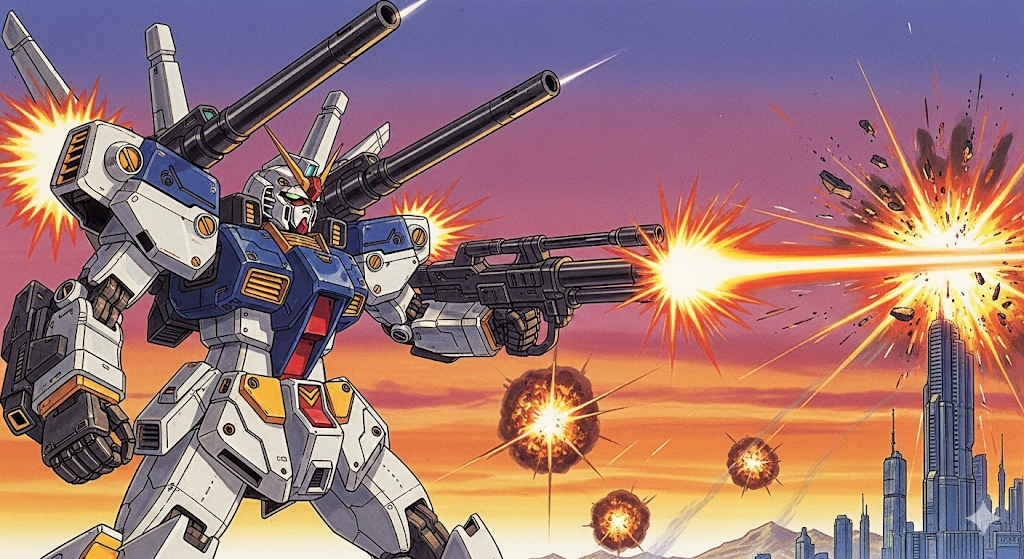

- MSZ-010 ZZガンダム

合体変形システムを備えた主役機。ハイメガキャノンを中心とする圧倒的火力で戦場を切り開く。 - MSZ-006 Zガンダム

変形機構による高機動性と汎用性を併せ持つ。ZZ投入後も重要戦力として運用。 - RX-178 ガンダムMk-II

序盤の主力。汎用性と信頼性が高く、エゥーゴの基礎戦力を支え続ける。 - MSA-005 メタス

可変MSで、輸送・支援に活躍。ファ・ユイリィが搭乗し、戦闘とサポートを両立。 - RMS-099 リック・ディアス

重装甲・高火力の中堅機体。序盤の防衛戦力として存在感を発揮。

ネオ・ジオン本隊

- AMX-004 キュベレイ

ハマーン専用機。ファンネルによるサイコミュ遠隔操作兵器の象徴的存在。 - AMX-103 ハンマ・ハンマ

有線アームユニットを備え、実験的要素が強い試作機。格闘戦と中距離攻撃を両立。 - AMX-009 ドライセン

ザク系列の直系。高い格闘性能と三連装ビームランサーで、ネオ・ジオンの量産主力機となる。 - RMS-119 アイザック

ECM(電子妨害)能力を持つ特殊機体。索敵・妨害戦に運用され、情報戦を補助。 - RMS-117 ガザC

量産型可変MS。性能は限定的だが、数による戦術支援を担う。 - AMX-011 ザクIII

ザク系列を再設計した後継機。従来機よりも出力と装甲が強化されている。 - AMX-107 バウ

分離・合体機構を持つ可変MS。戦術柔軟性に優れ、グレミー派を中心に活用された。

ネオ・ジオン強化部隊

- AMX-014 ドーベン・ウルフ

遠隔ビーム兵装や大型火器を搭載。強化人間向けの操作系統を持つ。 - AMX-015 ゲーマルク

サイコミュ搭載の大型MS。高火力と面制圧能力を両立し、強化人間専用に設計。 - NZ-000 クィン・マンサ

巨大モビルアーマー。膨大なジェネレーター出力を持ち、ファンネル制御能力はシリーズ屈指。 - 量産型キュベレイ

クローン兵や強化人間に配備。簡易版ながらもファンネル搭載で圧倒的制圧力を持つ。

追加で登場する機体群

- RMS-108 マラサイ(ティターンズ残党から流用された機体)

- AMX-006 ガザD(ガザCの改良型)

- AMX-101 ガルスJ(重MSで近接戦向き。市街戦でも活用)

- AMX-102 ズサ(突撃用支援機。弾幕制圧に特化)

- AMX-104 R・ジャジャ(高機動・高級機。指揮官用として投入)

- AMX-106 ガルスK(試作機のバリエーション)

- AMX-008 ガザE(小改修型。中盤以降に少数登場)

まとめ表:主要勢力と代表的機体

| 勢力 | 主な機体 | 特徴 |

|---|---|---|

| エゥーゴ/アーガマ隊 | ZZガンダム、Zガンダム、ガンダムMk-II、メタス、リック・ディアス | 少数精鋭、可変・合体ギミック、高火力と機動性の両立 |

| ネオ・ジオン本隊 | キュベレイ、ハンマ・ハンマ、ドライセン、ガザC/D/E、ザクIII、バウ、アイザック | サイコミュ兵装、量産機の多様化、情報戦能力 |

| ネオ・ジオン強化部隊 | ドーベン・ウルフ、ゲーマルク、クィン・マンサ、量産型キュベレイ | 強化人間専用設計、重装備と広域制圧力、局所的な戦力投射 |

『ZZガンダム』は、MSデザインの多様化が一気に進んだ作品でもあります。エゥーゴは限られた戦力を「少数精鋭」で補い、ネオ・ジオンは「数と特殊能力」を活かして戦場を制圧しました。強化人間の登場によって、サイコミュ搭載機の運用が物語上も技術的にも大きな意味を持つ点が、本作のMS群の最大の特徴

ZZガンダム 見る必要 見なくていいと言われる真相

ZZガンダムは『Zガンダム』直後の物語でありながら、作品全体のトーンや構成が大きく変化したことから「見なくてもよい」と語られることがあります。特に序盤は一話完結形式やコメディタッチの演出が目立ち、前作で積み上げられた緊張感やシリアスな人間ドラマを期待した視聴者にとっては、連続性が希薄に感じられる場面が少なくありません。さらに、アムロやカミーユといった前作までの主軸キャラクターが不在であることも、「大河ドラマとしての必然性が弱い」と見なされる一因になっています。

しかしながら、作品の後半に進むにつれて描かれる地球連邦政府の衰退、ネオ・ジオンの政治的台頭、ハマーン・カーンの存在感、そして強化人間を通じて提示される倫理的テーマは、後の『逆襲のシャア』や『ガンダムUC』などへとつながる重要な要素となっています。

そのため「逆襲のシャアへ早く進みたい」という効率重視の視聴であれば省略も可能ですが、宇宙世紀世界の連続性や政治的背景をより深く理解したい場合は視聴価値が高いといえるでしょう。

なお、ガンダムシリーズの視聴状況に関しては、テレビアニメの平均視聴率や放送スケジュールなど公式に公開されているデータを参照すると、当時の受け止め方の違いが把握しやすくなります(出典:ビデオリサーチ「テレビ視聴率データ」)。

ZZガンダム なかったことにされる展開の背景

『機動戦士ガンダムZZ』は、しばしば「なかったことにされた」と表現されます。その背景には複数の要因が絡み合っています。

まず大きな契機は、2005年から公開された劇場版『機動戦士Zガンダム』三部作です。テレビ版『Zガンダム』では、主人公カミーユ・ビダンが最終話で精神崩壊に至る描写がなされ、その後の宇宙世紀0088年に続く『ZZガンダム』の開幕に直結します。

しかし劇場版ではラストが改変され、カミーユが穏やかな表情でエマやフォウの幻影と共に光に包まれる形となり、深刻な後遺症が描かれなくなりました。このため、時間軸の連続性が曖昧になり、「劇場版の流れを前提とするならZZを必ずしも経由せずに『逆襲のシャア』へ移行できる」と解釈される余地が生まれました。これが「ZZの存在感が軽視された」という印象につながりやすくなったのです。

また、ZZの序盤はコメディタッチが強く、前作『Zガンダム』のシリアスな余韻を断ち切るように映ったことも大きな要因です。放送当時、この急激なトーンチェンジに違和感を覚えた視聴者が「なかったことに」という極端な言葉で評価を共有し、それがインターネット時代に広まる中で定着していきました。

一方で、シリーズを総括する立場にある富野由悠季監督自身の言葉も評価に影響を与えています。富野監督はインタビューで「ZZは子どもたちの成長を描きたかった」「物語を明るく始めることで、最終的な重さをより際立たせたかった」と述べています(『機動戦士ガンダム大全集』収録のインタビューより引用)。

ただし同時に、「序盤の軽さが視聴者に誤解を与えた」とも振り返っており、制作意図と受け止め方の乖離が明確に語られています。さらに富野監督は後年、「ZZでやりきれなかった要素を『逆襲のシャア』でまとめざるを得なかった」と語っており、この点がシリーズ内でのZZの扱いを巡る議論に拍車をかけました。

ただし、ZZガンダムは全47話にわたり、ジュドーを中心とする少年世代の成長、ネオ・ジオン内部の分裂、強化人間計画の悲劇といった重要なテーマを描き切っています。

結果的に「宇宙世紀0088年の空白を埋める唯一の公式記録」であることに変わりはなく、作品そのものが「なかったこと」にされたわけではありません。むしろ「視聴順」「媒体ごとの改変」「トーンの変化」という外部要因が、誤解を助長したといえます。

このように、「ZZガンダムなかったこと論」は作品そのものの存在否定ではなく、劇場版Zとの接続や視聴体験の文脈から生まれた相対的評価であると理解することが、正しい位置づけを捉える上で重要です。

ZZガンダム 何話から面白いのか検証

視聴者が「どこから本格的に面白くなるのか」を意識することは珍しくなく、ZZには明確な転換点がいくつも存在します。序盤(第2~10話)はコミカルな調子が続き、戦局よりも日常感や仲間集めに重点が置かれています。

その後、第11~12話で主役機ZZガンダムが本格的に登場し、妹リィナの離脱というシリアスな出来事も重なり、物語は一気に加速します。さらに第27話前後の地球降下編では、ネオ・ジオンの浸透や地球側の腐敗がクローズアップされ、政治性と緊張度が増していきます。

36話付近では強化人間たちの悲劇が深く掘り下げられ、戦争に翻弄される個人の宿命が鮮烈に描かれます。

そして最終盤(第41~47話)は、グレミー陣営とハマーン陣営の内紛が頂点に達し、首脳部の直接対決というクライマックスに雪崩れ込む構成です。視聴のハードルを下げたい場合は、序盤のコメディ回を軽く流し見し、第11話以降に集中して視聴する方法が現実的といえるでしょう。

表:視聴の山場と内容の目安

| 節目 | おおよその話数 | 視聴の手がかり |

|---|---|---|

| 序盤の導入 | 2~10話 | コミカルなトーンと仲間集め |

| 主役機の確立 | 11~12話 | 機体刷新と物語の加速 |

| シリアス転換 | 27話前後 | 地球編の緊張と政争の影 |

| 悲劇の焦点化 | 36話付近 | 強化人間の宿命が深まる |

| 終盤決戦 | 41~47話 | 内紛激化とトップ狙いの攻防 |

このように、作品の「山場」を整理しておくと、自分の視聴目的に合わせて効率的に楽しむことができます。全話視聴することで得られる積み重ねの厚みは大きいですが、時間的制約がある場合にはこうした目安を参考にすると良いでしょう。

ZZガンダム見なくていい ひどいとされる評価の実態

- ZZガンダム 相関図で理解する複雑な人間関係

- ZZガンダム Zガンダム 逆襲のシャア つながりを整理

- ZZガンダム 最終回 その後に残されたもの

- ZZガンダム 強すぎと話題の機体性能とは

- ZZガンダム 評価 面白くない ひどいの声を検証

- ZZガンダムの視聴率は?当時の評価と反響

- ガンダム 見なくていいシリーズに含まれる理由

- まとめ ZZガンダム見なくていい ひどいとされる印象と結論

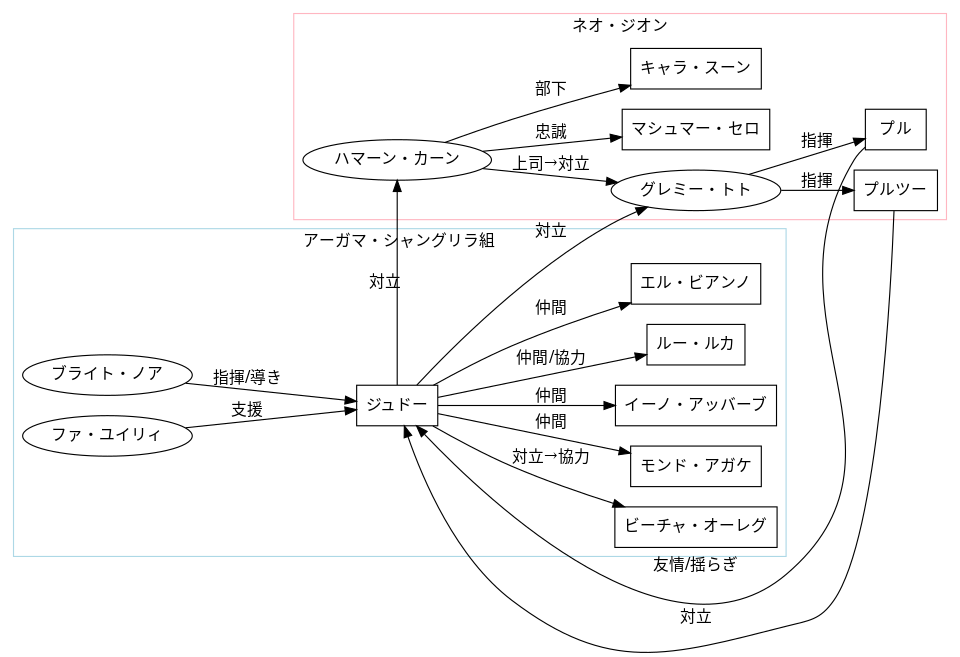

ZZガンダム 相関図で理解する複雑な人間関係

『ZZガンダム』の物語を理解する上で、人間関係の把握は欠かせません。物語は大きく「シャングリラ組の仲間関係」「アーガマ隊の上下関係」「ネオ・ジオン内部の権力闘争」という三層構造で成り立っています。

序盤はジュドーを中心とした若者たちの寄り合い所帯的な絆が物語を推進しますが、中盤以降は軍事組織としての規律や指揮系統が前面に出て、アーガマ隊内での立場の違いが緊張を生みます。さらに後半になると、ハマーン陣営とグレミー派の内紛が激化し、表向きの戦況と裏側の主導権争いが複雑に絡み合っていきます。

また、強化人間たちは忠誠と自我の板挟みに置かれ、感情の変化によって関係性が揺らぎます。若年キャラクターの衝動的な判断、指導者層の冷徹な思惑、そして実験的に投入される兵士たちの従属関係が網の目のように結びついており、相関図を参照することでようやく全体像が把握できる仕組みになっています。人物の動機は固定された一貫性よりも、状況に応じた成長や現実への対応が重視されている点が特徴的であり、動的に変化する関係性そのものが視聴の見どころとなっています。

ZZガンダム Zガンダム 逆襲のシャア つながりを整理

物語の起点は『Zガンダム』戦後の混乱処理です。エゥーゴが消耗し、地球連邦政府が弱体化するなかで、ネオ・ジオンが急速に勢力を拡大していきます。

『逆襲のシャア』で描かれる地球と宇宙の対立構図は、こうした政治的空洞の時代を背景に再燃したものだと理解できます。ZZを経由することで、なぜ地球圏の権威が揺らぎ、アクシズ残党が再び大きな脅威として立ち上がるのか、その前史を明確に捉えることができます。

また、Zで提示されたニュータイプと強化人間の問題は、ZZにおいて社会的文脈の中に置かれ、単なる能力論を超えて倫理や人権の問題へと踏み込みます。この視点は『逆襲のシャア』におけるニュータイプ観の衝突にも直結しており、シリーズ全体の思想的な連続性を理解するうえで重要です。

もし限られた時間でシリーズを追う場合でも、このつながりを意識して要所を押さえておくと、次作での人間関係や思想的対立がより鮮明に見えてきます。

作品間の把握に役立つ比較表

| 観点 | Zガンダム | ZZガンダム | 逆襲のシャア |

|---|---|---|---|

| トーン | 重厚で政治色強い | 序盤軽妙・終盤重厚 | シリアスで終末的 |

| 主眼 | 内戦と勢力再編 | 若い世代と内紛 | イデオロギー決戦 |

| 技術 | 変形とサイコミュ | 合体高火力と強化 | 量産と決戦兵器 |

このように整理すると、シリーズの連続性と各作品の役割が俯瞰でき、視聴の理解が一層深まります。

ZZガンダム 最終回 その後に残されたもの

『機動戦士ガンダムZZ』の最終回は、単なる勝敗の決着ではなく「戦いの先に何を残すのか」を強く意識させる構成になっています。物語の結末で描かれるのは、敵の撃破そのものよりも、若者たちがそれぞれの未来を選び取る瞬間です。

個人の選択と別れの意味

最終決戦を経て、ジュドー・アーシタはニュータイプとしての可能性を評価され、将来を担う存在として期待を集めます。彼は妹のレイナをはじめ仲間とともに地球を離れ、木星へ旅立つ道を選択しました。この決断は「戦いに勝った後も人生は続く」という現実を強調し、少年兵として戦場に立った世代が次の一歩をどう踏み出すのかを示しています。

一方、ルー・ルカやビーチャ・オーレグ、エル・ビアンノたちも、それぞれ異なる進路を模索します。特にビーチャやモンドらは、当初の利己的な態度から大きな成長を遂げ、仲間を背負う覚悟を持つようになります。別れのシーンは、単なる感傷ではなく「若者たちが背負った責任をどう未来につなげるか」を描いた重要な場面となっています。

組織と政治の残した課題

戦争の帰結としては、ネオ・ジオン内部の内紛によって組織は壊滅的な打撃を受けました。ハマーン・カーンとグレミー・トトの対立は、指導者不在の不安定さを露わにし、結果的にネオ・ジオンは瓦解します。しかし、宇宙世紀全体の政治状況が安定したわけではなく、むしろこの権力の空白が次の戦乱の土壌を生むことになります。実際、その後の『逆襲のシャア』や『機動戦士ガンダムUC』では、ZZで描かれた分裂や思想の断絶が物語に直結していきます。

作品全体に残されたテーマ

最終回は「戦争に勝って終わり」ではなく、世代交代と継承を主題に据えています。ジュドーたちの旅立ちは、未来を担う若者が戦争から学び、次の時代に何を持ち込むのかという問いを観客に投げかけます。勝利の高揚感よりも「その後をどう生きるか」という余韻が強調され、これはガンダムシリーズ全体に通じる普遍的なテーマとなっています。

その後の補完的な描写

最終回で幕を閉じた後も、外伝や短編で一部キャラクターの動向が補足されています。特にジュドーとルーは木星へ向かった後の姿が描かれる場面があり、「ZZの結末が次の宇宙世紀へ確かにつながっている」ことが示されます。また、強化人間やネオ・ジオンの残存勢力といった設定も、後続作品で再解釈され、ZZの物語が単独で閉じるのではなく、宇宙世紀の連続性をつなぐ節目として機能していることを補強しています。

ZZガンダム 強すぎと話題の機体性能とは

『機動戦士ガンダムZZ』に登場するMSZ-010 ZZガンダムは、宇宙世紀0088年のモビルスーツ開発において突出した存在でした。その性能は前後世代の代表的MSと比較しても際立っており、出力・火力・ギミックの極致として「強すぎる」と語られる理由が見えてきます。

圧倒的出力と火力:ZZガンダムのジェネレーター出力7,340kWは、当時の標準的MSの数倍に達する数値です。胸部に搭載されたハイメガキャノンは戦艦すら一撃で沈められるとされ、他のMSの携行兵装と比べても破格の威力を誇りました。

主要モビルスーツ性能比較表

| 機体名 | 登場作品 | 出力(kW) | 主武装・特徴 | 位置づけ |

|---|---|---|---|---|

| RX-78-2 ガンダム | 初代ガンダム | 1,380 | ビームライフル、サーベル、バズーカ。初の実戦配備型ビーム兵装MS。 | 宇宙世紀MSの出発点 |

| MSZ-006 Zガンダム | 機動戦士Zガンダム | 2,020 | ハイパーメガランチャー、可変機構。高機動戦闘に優れる。 | 可変MSの完成形 |

| MSZ-010 ZZガンダム | 機動戦士ガンダムZZ | 7,340 | ハイメガキャノン(艦砲級)、ダブルビームライフル、合体・変形ギミック。 | 火力特化型MSの極致 |

| RX-93 νガンダム | 逆襲のシャア | 2,980 | フィン・ファンネル、ビームライフル。サイコミュ搭載でバランス重視。 | 汎用性と安定性の完成形 |

| NZ-000 クィン・マンサ | ガンダムZZ | 18,600 | 大型MA。多数のファンネルと高出力メガ粒子砲を搭載。 | サイコミュ兵器の象徴 |

| AMX-015 ゲーマルク | ガンダムZZ | 12,800 | 強化人間用。両腕に有線メガ粒子砲、ファンネルを多数装備。 | ネオ・ジオンの主力MA |

| AMX-014 ドーベン・ウルフ | ガンダムZZ | 5,020 | 大型火器と遠隔ビーム兵装を統合。強化人間用の高火力MS。 | 重火力MS |

比較から見えるZZのすごさ

- 出力数値の異常さ:初代ガンダムの約5倍、Zガンダムの約3.6倍、νガンダムの2倍以上のジェネレーター出力を持つ。

- 火力インフレの象徴:ZZは単独で戦艦級の火力を持ち、戦術的に「一機で戦局を変える」ポテンシャルを備えていた。

- バランスの犠牲:ただし、νガンダムのような「高い総合性能+パイロット補助」の方向性ではなく、あくまで圧倒的出力に依存した設計で、燃費や稼働時間には大きな制約があった。

ZZガンダムは、MS史の中でも突出した「火力特化型モンスター」といえる存在です。νガンダムが総合的バランスで歴代最高峰と評価されるのに対し、ZZは「瞬間最大火力」という一点において圧倒的優位を誇ります。これは当時の宇宙世紀における兵器技術のインフレ現象を象徴しており、敵陣営のクィン・マンサやゲーマルクと並び、戦場そのものを変質させる力を持った機体でした。

ZZガンダム 評価 面白くない ひどいの声を検証

『ZZガンダム』は放送当時から賛否が分かれた作品であり、「面白くない」「ひどい」との否定的評価も少なくありません。その主な要因として挙げられるのが、前作『Zガンダム』の重厚で悲劇的な余韻に対し、ZZ序盤がコメディタッチで描かれたことによる強烈なギャップです。

特に一話完結のエピソードが多い序盤は、シリーズの連続性を期待していた視聴者に「寄り道感」を抱かせました。また、カミーユやアムロといった前作の中心人物が物語から退き、しばらく主役不在の印象が続いたことも評価を下げた要因とされています。

しかし、物語が進むにつれて評価は大きく変化します。後半では、ネオ・ジオン内部の権力闘争をめぐる政治劇、強化人間たちの悲劇的な結末、若い世代が戦火を通じて成長していく姿が描かれ、シリーズ全体の主題に深く結びついていきます。

特に終盤のハマーン・カーンとグレミー・トトの対立は、単なる勢力争いにとどまらず「組織の分裂と瓦解」という普遍的なテーマを内包しており、現在では再評価の声も増えています。

つまり否定的な反応の多くは、視聴者の期待値と作品が提示した価値の間に生じた「ズレ」から発生したものだと整理できます。視聴ガイドを参考に「どの話数が物語の転換点か」を押さえるだけでも、受け止め方は大きく変わります。作品の全体像を把握し、前半の軽快さと後半の重厚さを対比的に楽しむ視点を持つことが、評価を公平に考える鍵になるでしょう。

ZZガンダムの視聴率は?当時の評価と反響

『機動戦士ガンダムZZ』は1986年から1987年にかけて全47話が放送されました。平均視聴率は関東地区でおよそ6%台と記録されており、前作『Zガンダム』と比較するとやや低調な数値にとどまったとされています。

この数字は作品単体の出来不出来だけではなく、複数の外的要因によって左右されました。例えば、当時の放送枠は土曜夕方であり、家庭の視聴行動や競合番組の影響を強く受けやすい時間帯でした。また、1980年代後半のアニメ市場はロボットアニメに限らず幅広いジャンルの作品が乱立しており、視聴者の関心が分散したことも数字に表れた一因です。

一方で、リアルタイム評価と後年の再評価には大きな差があります。放送当時は「Zガンダムの重厚さを引き継ぐ」と期待した層が、序盤のコミカルな作風とのギャップに戸惑い、評価が伸び悩みました。しかし、インターネットや配信環境が整備された2000年代以降は、「シリーズにおける世代交代の物語」や「ネオ・ジオン内部の権力闘争の描写」といった観点から再評価が進み、今では「独自の役割を持つ作品」として語られる機会が増えています。

視聴率データは作品人気の一側面を示す指標にすぎず、必ずしも内容の評価と一致するものではありません。テレビ視聴率の調査方法についてはビデオリサーチ社が公表している資料が一次情報源として参考になります(出典:ビデオリサーチ「テレビ視聴率データ」)。こうした客観的データとあわせて、時代背景やシリーズ全体の流れを見直すことで、当時の評価の意味合いがより明確に理解できます。

宇宙世紀ガンダムシリーズ主要作の平均視聴率比較

| 作品名 | 放送期間 | 平均視聴率(関東地区) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 機動戦士ガンダム (初代) | 1979–1980年 | 約5.3% | 打ち切りもありリアルタイムでは伸び悩み、再放送で人気拡大 |

| 機動戦士Zガンダム | 1985–1986年 | 約6.6% | シリアスな作風で支持を獲得 |

| 機動戦士ガンダムZZ | 1986–1987年 | 約6.0%台 | 序盤のコメディ色が評価に影響 |

| 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア (映画) | 1988年公開 | 興行収入11億円以上 | 劇場版。視聴率データなし |

| 機動戦士ガンダムUC (OVA) | 2010–2014年 | 販売・配信重視 | OVA形式のため視聴率データなし |

この比較からも、『ZZガンダム』の視聴率はシリーズ中で特別低いわけではなく、むしろ『初代』を上回り、『Z』とほぼ同水準に位置していることがわかります。ただし作品の評価は数字にとどまらず、「トーンの変化をどう受け止めたか」という視聴者の主観が大きく影響したことが特徴的です。

ガンダム 見なくていいシリーズに含まれる理由

「ガンダムシリーズの中で見なくてもいい作品」としてZZガンダムがしばしば挙げられる背景には、視聴者のニーズがあります。宇宙世紀シリーズを短期間で追いたい層にとっては、物語の本筋を理解するために必須ではない部分が含まれていると受け止められやすく、そのため「見なくてもよい」と選別されがちです。特に『Zガンダム』のラストから『逆襲のシャア』への大筋を追いたい場合、ZZを省略しても物語の理解は可能だと判断されるケースがあります。

しかし、実際にはZZにはシリーズ理解を深める重要な要素が多数盛り込まれています。強化人間の描写はニュータイプ概念の社会的応用とその限界を具体的に示しており、後年の『UC』シリーズを理解するうえで不可欠な視点を提供しています。また、ハマーン・カーンの思想や指導者としての立ち位置、さらにはミネバ・ラオ・ザビの存在感は、宇宙世紀の政治的連続性を把握するうえで欠かせないポイントです。これらの描写を省いてしまうと、後続作品での人間関係や思想的対立の背景を掴みにくくなります。

要するに、「見なくていい」という評価は効率的にシリーズを追いたいという目的から生じるものであり、決して作品の価値を否定するものではありません。むしろ、世界観や人物像を深掘りしたいのであれば、ZZは視聴することで得られる情報量が非常に多く、視聴価値の高い作品に位置づけられるといえるでしょう。

まとめ ZZガンダム見なくていい ひどいとされる印象と結論

本記事のまとめを以下に列記します。

- Zガンダム直後の重い余韻と序盤の軽快さの落差が評価を大きく割った

- 若い世代の成長とネオジオン内紛の描写が後半で物語に厚みを加える

- 合体と高火力を兼ね備えた設計が強すぎるとの印象を助長しやすい

- ハマーンとグレミーの権力闘争が戦局全体の行方を左右する鍵となる

- 強化人間たちの悲劇的運命が宇宙世紀という時代の暗部を浮き彫りにする

- 物語が何話から面白いかは第11話と第27話を軸に把握しやすい構成となる

- Zガンダムと逆襲のシャアの間を結ぶ政治的背景が橋渡しとして重要になる

- 登場人物の幅広い個性がコメディと悲劇を往復する独特の魅力を生み出す

- モビルスーツ一覧の多様性が技術革新と運用思想の違いを如実に示している

- 視聴率は当時の放送環境や期待値の影響を強く受けたことが明らかである

- 見なくていいかどうかは視聴目的によって結論が変化し得るものである

- なかったことにとされる見解は編集方針と受容の齟齬が要因とされている

- 相関図を俯瞰することで複雑な人間関係の理解が大幅に進みやすくなる

- 短縮視聴派は要点を押さえる視聴法で一定の満足度を得ることができる

- 世界観重視派には通し視聴が後年作品を理解する助けとなり深みを増す

コメント