ガンダムトリスタン事件とは、SNSや掲示板をきっかけに発生した、ガンプラ転売市場を揺るがす騒動です。不人気キットとされていた「ガンダム トリスタンとは」本来注目されない存在でしたが、ネット上で「レア物」として取り上げられたことで、転売ヤーが買い占めに走り、結果的に“爆死”状態に陥る展開となりました。

特に「トリスタン事件 なんj」として知られるように、5ちゃんねるのなんJ板での投稿が火種になった点も特徴的です。SNSによる印象操作がどのようにメルカリ相場にまで影響を与えたのか、そしてなぜ「ガンダムトリスタン ひどい」という評価が広がったのかを紐解くことで、「トリスタン事件 学ぶこと」が見えてきます。

本記事では、トリスタン事件の影響や教訓、商品としての実情などを通して、ガンダムトリスタン事件とは何だったのかを分かりやすく解説します。

- ガンダムトリスタン事件の経緯と実際に起きた出来事

- SNSや掲示板が転売市場に与えた影響

- ガンダムトリスタンの商品の問題点や不人気の理由

- 情報リテラシーの重要性とネット情報への向き合い方

ガンダムトリスタン事件とは何が起きたのか

ガンダムトリスタン事件は、ガンプラ転売市場を舞台に発生した一風変わった出来事です。不人気だったはずの「HGUC ガンダムトリスタン」が、SNSや掲示板で「レアキット」として話題となり、転売ヤーが買い占めに走った結果、大量の在庫を抱えて“爆死”するという展開を迎えました。5ちゃんねる「なんJ」をはじめとするネットコミュニティでは、この騒動が「情報操作による釣りだった」とも言われており、冗談が現実の経済行動に影響を与えた例として注目されています。

本記事では、事件のあらましから、商品としてのガンダムトリスタンの実情、そしてホビー業界への影響や情報リテラシーの重要性までを多角的に解説します。

トリスタン事件のあらましを解説

「トリスタン事件」とは、ガンプラの転売市場において起きた一連の出来事を指します。この事件では、ガンプラファンが転売ヤーを欺くために、意図的に情報を操作し、結果として転売ヤーが不人気商品を大量に購入してしまうという事態が発生しました。

具体的には、SNS上で「ガンダムトリスタンはレアキットである」といった情報が拡散され、これを信じた転売ヤーが商品を買い占めました。しかし、実際にはガンダムトリスタンはあまり人気のないキットであり、転売ヤーは売れ残りを抱えることとなりました。

この事件は、ネット上の情報操作が現実の市場に影響を与える一例として注目されました。また、転売行為に対する反発や、情報リテラシーの重要性についても議論を呼びました。

トリスタン事件 なんj民が語った真相とは?

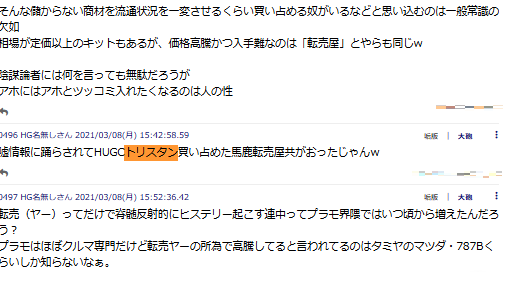

「トリスタン事件 なんj民が語った真相とは?」という見出しに関連して、5ちゃんねるの「なんでも実況J板(なんJ)」での議論を紹介します。

「なんJ」では、ガンダムトリスタン事件に関して、転売ヤーを釣るための作戦だったとする説が広く共有されました。

実際、なんJでは「トリスタンはレアキットらしい」といった書き込みが拡散し、冗談交じりに“ガンプラ界の地雷”としての魅力を演出する投稿も目立ちました。

このような投稿が転売ヤーの目に留まり、結果的に実際には人気のない商品が買い占められたという展開になったわけです。

このように、なんJ内では「トリスタン事件」はネットユーザーの悪ノリが現実に影響を及ぼした一例として語り継がれています。

善悪の評価はさておき、ネット上の軽い書き込みが実社会に波及する力を持ち得ることを示した出来事です。

実際の掲示板のやり取りについては、5ちゃんねるの「模型・プラモ」板のスレッドなどで確認できます。例えば、以下のスレッドでは、ガンプラの転売に関する議論が行われています。

また、Yahoo!知恵袋でも、トリスタン事件に関する質問が投稿されており、転売ヤーが爆死した背景や、事件の実態についての議論が行われています。

これらの掲示板やQ&Aサイトを通じて、トリスタン事件に関するなんJ民の真相や、ネット上での議論の様子を知ることができます。

そもそもガンダムトリスタンとはどんなガンダムか?

ガンダムトリスタンは、OVA『機動戦士ガンダム Twilight AXIS』に登場するモビルスーツで、名機「ガンダムNT-1(アレックス)」の改修機とされています。アレックスは『機動戦士ガンダム0080』に登場した高性能試作機であり、その流れを汲んで開発されたのがトリスタンです。

本機は、宇宙世紀0096年に登場するモビルスーツで、私兵集団「バーナム」の所属機として描かれました。改修にあたってはティターンズ由来のパーツも取り入れられており、上半身の大部分は新造されています。そのため、アレックスの面影は一部に留まっています。

性能としては、高い運動性と反応速度を有する設計となっており、強化人間のテストベッドとしても使用されたという設定があります。ただし、実際の戦闘描写では目立った活躍は少なく、派手さに欠ける印象も残ります。

トリスタン事件 影響はホビー業界にも波及

トリスタン事件は、ネットでの噂に乗った転売行為がいかに不安定でリスキーなものかを示しただけでなく、ホビー業界全体にも波紋を広げました。特に、転売による在庫買い占めが消費者に不信感を与えるという問題が再認識された出来事です。

この件をきっかけに、メーカーや流通業者は購入制限の導入や抽選販売などの対応を強化しはじめました。また、ガンプラファンの間では「転売から買わない」という動きも活発化しており、SNSや掲示板を通じた情報共有が今まで以上に重要視されるようになっています。

さらに、ホビー専門誌の編集者が転売容認とも取れる発言を行い、炎上・処分されるという騒動も起きました。このように、トリスタン事件は単なる冗談やいたずらにとどまらず、ホビー文化における「倫理」や「信頼」の問題にも直結したのです。

トリスタン事件 学ぶことは“情報リテラシー”

ガンダムトリスタン事件が示した最も重要な教訓は、インターネット情報の取扱いに対する慎重な姿勢、すなわち「情報リテラシー」の必要性です。特に、転売市場や趣味の消費行動においては、誤った情報に基づいた判断が経済的損失に直結するリスクを孕んでいます。

この事件では、SNSや掲示板で「トリスタンは希少」「プレミア化する」といった噂が流れました。しかし実際は、不人気で過剰在庫となっていた商品だったにも関わらず、その情報だけを頼りに大量購入に走った転売ヤーが多くいたのです。

このような状況が生まれた原因の一つは、情報の一次ソースを確認しないまま拡散される「印象操作」にあります。誰が、いつ、どこで言ったかも明らかでない情報に信憑性を与えてしまう構造は、SNSの拡散力と即時性が加速させたものです。マーケティングの世界でも、煽り文句として「レア」「生産終了」「今だけ」といった言葉が使われがちですが、それが真実であるとは限りません。

ここで問われるのが「何を信じ、何を疑うべきか」という視点です。情報リテラシーを高めるためには、次のような行動が効果的です。

- 複数の情報源を確認する

SNSだけでなく、公式発表やレビューサイト、商品ページの在庫情報など、信頼性の高い情報と照らし合わせることが基本です。 - 発信者の意図を考える

投稿者が何を目的としてその情報を出しているかを考えることで、無用な誘導やバイアスに気付きやすくなります。 - 「欲しい」という感情の前に立ち止まる

高騰の噂を聞いたときほど、冷静に一度立ち止まって検証する姿勢が重要です。「本当に価値があるのか」「自分が買いたい理由は何か」を自問してみましょう。 - 過去の事例から学ぶ

今回のトリスタン事件のように、過去にも転売や買い占めによる失敗例は多数あります。事例を知ることが、同じ過ちを防ぐ近道になります。

このように考えると、トリスタン事件はガンプラ界だけでなく、すべての消費者にとっての“教訓”となり得る出来事です。ネット情報の波に流されず、根拠のある判断ができる力は、日常の買い物から情報社会全体を生き抜くための重要なスキルです。

何を信じるかは自分次第ですが、「確認しないまま動くこと」が最大のリスクであることを忘れてはなりません。

ガンダムトリスタン ひどいと酷評された理由

ガンダムトリスタンが「ひどい」と評される理由は、主にプラモデル(HGUC)の出来に対する不満にあります。外装こそ新規パーツが使われているものの、内部構造には2004年に発売された「HGUC ガンダムNT-1」の関節ランナーを流用しており、可動域や設計の古さが目立ちます。

具体的には、関節の可動範囲が狭く、ポージングの自由度が低いという点が大きな問題です。また、パーツの肉抜きや合わせ目の処理など、現代のキットとしては見劣りする部分が多いという指摘もあります。

加えて、パーツの一部には設計ミスや開発時の連携不足を思わせるような仕様が見られ、ファンからは「手抜き」「やっつけ仕事」と受け取られてしまいました。こうした要素が重なった結果、多くのユーザーにとって満足度の低い製品となり、酷評の嵐を呼ぶことになったのです。

HGUC ガンダムトリスタン

— 開運ガネシャん (@8MyVO5ceq6k1RqW) June 9, 2017

素組です。

最近のガンプラは驚くほど出来が良くて安心して買えたのだが、こいつはひどい。

見た目は普通よりも若干劣るくらい。

胴体が短いんだよ。

可動域は初期のHGUCよか悪く感じる。

本当バンダイが手抜きをすると笑えない出来になるよな。 pic.twitter.com/Hd4nCxCTL1

ガンダムトリスタン組めた。パーツ取りに使われたアレックスと組み合わせられるかなと買ったけど、いやぁひどいひどい。ライフルに固定のダボあるのに意味がないしガトリングガンあるのにつけらんねぇし、シールドのシールはなんか半端な長さやしスタンド用の穴もねぇ。唯一の救いはスタイルだけやな pic.twitter.com/Ys63CTv1PO

— たがわ (@OIKAZEMUKAIKAZE) October 9, 2021

ガンダムトリスタン事件が示した転売の末路

ガンダムトリスタンは、もともと注目度の低いモビルスーツでしたが、ネット上の噂や転売騒動をきっかけに、思わぬ形で脚光を浴びることになりました。特に、メルカリでの相場変動やレビューでの酷評、不人気の理由といった要素が複雑に絡み合い、「ガンプラ転売の失敗例」として知られるようになります。加えて、フェイルノート形態などの設定的な深掘りや、商品としての構造的な欠点もファンの間で話題となりました。

ここでは、ガンダムトリスタンの相場、設定、商品評価、そして“最後に残した爪痕”までを包括的に解説していきます。

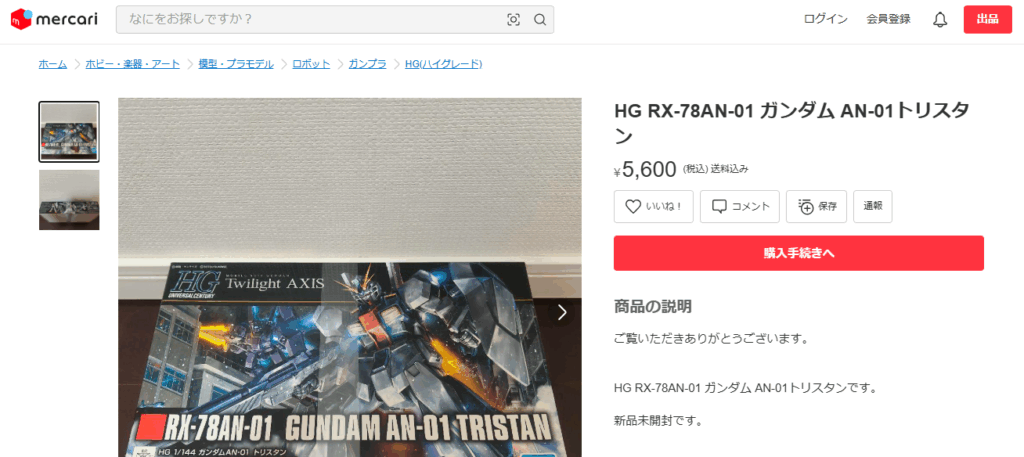

ガンダムトリスタン メルカリ相場の異常事態

メルカリでは、トリスタン事件の影響で一時的に異常な相場変動が見られました。ネット上の「レアキット」といった噂により需要があると誤認され、通常価格の数倍で出品される事態が発生したのです。

バンダイ公式:https://bandai-hobby.net/item/01_1012/

ただ、実際に購入するユーザーはほとんどおらず、出品数ばかりが増えた結果、相場はすぐに崩壊しました。ある時期には、1,500円以下でも売れ残る状態となり、転売ヤーの見込み違いが露呈しました。

このような動きは、ガンプラファンの中で「価格操作の失敗例」として引き合いに出されることも多く、相場に対する正しい知識の必要性が改めて認識されるきっかけとなりました。

ガンダムトリスタン wikiから見る設定と経緯

ガンダムトリスタンは、公式wikiによると、「ガンダムNT-1アレックス」をベースに改修された機体です。物語上は、宇宙世紀0096年を舞台とする『Twilight AXIS』に登場し、強化人間用のテスト機として運用されていた過去を持ちます。

修復と改修は複数の研究機関を経て行われており、最終的には私兵組織バーナムに配備されました。その名称「トリスタン」はアーサー王伝説の登場人物に由来しています。

設定上は高性能なMSとされており、サナリィやブッホ・ジャンク社など、複数の組織が関与した背景からもその重要性がうかがえます。ただし、登場作品の影響力が限定的であったため、ファンの間での認知度はあまり高くありませんでした。

ガンダムトリスタン レビューで明らかになった欠点

各種レビューサイトや個人ブログでは、HGUC ガンダムトリスタンに対して厳しい評価が相次ぎました。最大の要因は、可動域の狭さや古い構造がそのまま使われていた点にあります。

特に関節パーツは、2004年発売のNT-1アレックスの流用であり、最新のキットと比べると動きにくく、ポージングに制限がかかります。さらに、肉抜きや合わせ目といった見た目のチープさも指摘されました。

完成後の見た目はそこまで悪くないものの、製作過程にストレスを感じるユーザーが多く、結果として「残念なキット」と評価されることが少なくありませんでした。

ガンダム トリスタン 不人気の決定的な理由

トリスタンが不人気となった最大の理由は、商品としての完成度と機体設定の両面における中途半端さです。ファンにとって魅力的なデザインとは言い難く、また、キットの構造面でも多くの妥協が見られました。

さらに、登場作品での活躍シーンが少なく、物語上の存在感も薄いことから、購入意欲を高める要素に欠けていたのです。市場にはより高評価なガンプラが多数存在しており、わざわざトリスタンを選ぶ理由が見つからなかったとも言えるでしょう。

こうした複数の要因が重なった結果、長らくワゴン商品として扱われるほどの不人気キットとなってしまいました。

ガンダムトリスタン フェイルノートの仕様とは

トリスタン〈フェイルノート〉は、ガンダムトリスタンに新たな攻撃ユニットを装備させた強化形態です。このユニットは、弓の名前「フェイルノート」に由来しており、高機動戦闘と自動攻撃機能を両立させた実験的装備となっています。

主な武装にはインコムと呼ばれる準サイコミュ兵器が8基搭載され、攻撃と防御を自動で補助する設計です。また、バックパックのフィン・ノズルは後のビギナ・ギナ開発に影響を与えたとされ、技術的にも注目されました。

しかし、サイコミュ兵装を活かしきれなかったという設定もあり、戦闘描写では特筆すべき活躍は見られません。それでも、メカニック面の設定としては興味深い存在です。

『機動戦士ガンダム Twilight AXIS』

— はじめのプラモ工房 (@EjLIkWV915Gef5I) March 13, 2021

・RX-78AN-01FA ガンダムトリスタン〈フェイルノート〉

トリスタンのフルアーマー形態 ラスボスですね。 pic.twitter.com/fvlCVgb8jg

HG ガンダムトリスタンの実力を徹底解説

HG(ハイグレード)シリーズのガンダムトリスタンは、見た目以上に構造面で古さが目立ちます。主に使われている関節構造は、10年以上前のキットの流用であり、可動範囲の狭さが最大の難点です。

一方で、外装はすべて新規パーツで構成されているため、シルエットは現代風にアレンジされています。マーキングや色分けも一定の水準を保っており、見栄えそのものは悪くありません。

ただし、ビームライフルやシールドなどの武装パーツにおいては色分けがされておらず、塗装や工作が必要になる点に注意が必要です。初心者には少し敷居が高いキットといえるでしょう。

ガンダムトリスタン 最後に見せた“爪痕”とは

ガンダムトリスタンは、作品内でも商品としても派手な存在とは言えませんでしたが、転売騒動という予想外のかたちで“爪痕”を残しました。ネット上での噂に乗じた結果、多くの転売ヤーが不良在庫を抱えることとなり、「ガンプラ転売の象徴的な失敗例」として知られるようになったのです。

この事件は、ガンプラファンによる巧妙な情報操作と、転売行為への反発心が結びついた結果とも言われています。単なるキット以上の存在として、文化的な記憶に残るモデルになったのは間違いありません。

人気がないからこそ注目された稀有なケースとして、今後も転売問題を語るうえでたびたび取り上げられることになるでしょう。

ガンダムトリスタン事件から見える転売と情報のリアル

本記事のまとめを以下に列記します。

- ガンダムトリスタン事件はネット情報に踊らされた転売騒動である

- SNSで「レアキット」と噂されたことが事件の発端となった

- なんJ民による釣り投稿が転売ヤーを誘導したとされる

- 実際の人気や需要は非常に低かった

- トリスタンは『Twilight AXIS』に登場するマイナー機体である

- ガンダムNT-1アレックスの改修機という設定がある

- HGキットは古い構造の流用で可動性に難があった

- 肉抜きや合わせ目の多さも品質評価を下げた要因である

- メルカリでは一時5,000円超えの異常価格で出品された

- 市場価格は急落し、結果として多くが売れ残った

- 「爆死キット」としてガンプラ転売失敗例の象徴になった

- ホビー業界ではこの事件を契機に転売対策が進んだ

- ファンの間で「転売から買わない」意識が広がった

- 情報リテラシーの必要性が再認識された事例でもある

- トリスタン事件は娯楽と現実の境界が曖昧になる危うさを示した

コメント