アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』は、その斬新なビジュアルと衝撃的な展開によって社会現象を巻き起こした一方で、多くの人が「エヴァンゲリオン 意味がわからない」と感じた作品でもあります。

実際、「エヴァンゲリオン 結局どういう話なのか」と疑問を持つ視聴者は少なくありません。本記事では、タイトルに込められた「エヴァンゲリオン 名前 意味」から始まり、「エヴァンゲリオン 意味 福音」や「エヴァンゲリオン キリスト教 関係」、そして「エヴァンゲリオン 使徒とは何か」といった重要なキーワードを軸に、複雑な物語構造と宗教的象徴の関係を丁寧に紐解いていきます。エヴァンゲリオンの本質を理解したい方に向けて、作品の深層に迫る内容をわかりやすく解説します。

- エヴァンゲリオンという名前に込められた宗教的・象徴的な意味

- 物語全体が描くテーマやストーリーの構造

- キリスト教との関係性や用語の意図的な使われ方

- 使徒の正体とその存在が持つ象徴的な役割

エヴァンゲリオン意味が難解な理由とは

1995年のテレビ放送開始から現在に至るまで、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』は多くの視聴者に衝撃と混乱、そして深い感銘を与えてきました。その理由の一つは、単なるロボットアニメにとどまらず、宗教、哲学、心理学といった複雑なテーマを重層的に織り交ぜている点にあります。「エヴァンゲリオン」という言葉自体に込められた意味から始まり、ストーリーの難解さ、登場人物たちの心理描写、そして“福音”との関連性まで、あらゆる要素が視聴者に考察を促します。

本記事では、作品を読み解くための重要なキーワードや疑問点に沿って、『エヴァンゲリオン』という作品の本質を多角的に掘り下げていきます。

エヴァンゲリオンという名前の意味に隠された意図

『エヴァンゲリオン』というタイトルには、深い象徴性と宗教的背景が込められています。元々「エヴァンゲリオン(Evangelion)」は、ギリシャ語で「良い知らせ(Good News)」、つまりキリスト教における「福音」を意味する言葉です。

この名称を選んだ理由の一つには、作品の根底にある宗教的テーマや人類救済というモチーフを示す意図があると考えられます。登場人物たちは「使徒」と呼ばれる存在と戦いながら、自らの存在意義や人間としての本質と向き合います。名前そのものが、視聴者に対して作品の方向性を暗示しているとも言えるでしょう。

一方で、宗教的要素を取り入れてはいるものの、それが直接的な布教目的ではなく、哲学的・心理的な葛藤を描くための象徴として機能している点が重要です。そのため、「名前の意味を知ることで、作品全体の奥深さが見えてくる」という見方もできます。

ストーリの意味がわからない人の疑問

『エヴァンゲリオン』のストーリーや演出を「意味がわからない」と感じる視聴者は非常に多く存在します。その背景には、作品が持つ複数の混在した要素が影響しています。

まず、最も戸惑いやすいのは物語の進行が直線的ではないことです。序盤こそ「ロボットに乗って敵と戦う少年少女の物語」に見えますが、話が進むにつれて戦闘の意味や敵の正体、人類補完計画といった抽象的なテーマが前面に出てきます。視聴者は、何が現実で何が象徴かを判断することに迷いやすくなるのです。

また、心理描写の比重が非常に高いことも難解さの原因となっています。特に終盤では、主人公・碇シンジの心の葛藤が映像やモノローグで断片的に描かれる場面が増え、物語よりも精神的体験のような印象が強まります。その結果、「何が起こったのか」「どのように終わったのか」が分かりづらくなるのです。

さらに、専門用語や宗教的モチーフが説明なしに出てくる点も理解を妨げます。「使徒」「アダム」「リリス」「ロンギヌスの槍」などの単語が、あらかじめ知識がある前提で展開されるため、初見の視聴者は物語の文脈を追いにくく感じます。

そしてもう一つ重要なのが、作品が一貫した「正解」を提示しない構造になっていることです。作中では「結局どういう話だったのか」を明確に説明するナレーションや補足がありません。視聴者が考え、自分なりの解釈を持つことが求められており、それが逆に「分からない」と感じさせる大きな要因になっています。

このように、『エヴァンゲリオン』が「意味不明」と言われる背景には、ストーリー構成、表現技法、情報の出し方すべてに独特の手法が使われているためです。ただし、これらの要素が「一度で理解しきれない奥深さ」として魅力になっていることも事実です。視聴するたびに新たな発見がある作品として、長く語り継がれている理由がそこにあります。

エヴァンゲリオンは結局どういう話なのか解説

『新世紀エヴァンゲリオン』は、見た目こそSFやロボットアニメですが、実際の物語ははるかに複雑で、多くの視聴者が「一体何の話なのか分からない」と感じる作品です。実際には、人間の孤独、自己否定、他者との関係性、そして存在意義といった深いテーマが、シンジたち登場人物の成長や崩壊を通して描かれています。

ここでは、物語の始まりから終わりまでを丁寧に追いながら、視聴者が迷いやすいポイントも補足していきます。

1. 物語の背景:セカンドインパクトと新たな脅威

物語は、2015年の東京第3新都市から始まります。世界は15年前、「セカンドインパクト」と呼ばれる大災害によって人口が半減しました。その原因は公式には隕石の衝突とされていますが、実は「アダム」という存在を巡る人類の失敗実験によるものでした。

この時点では、視聴者はまだ表面的な情報しか得られません。しかしこの背景には、旧約聖書や神話をモチーフにした設定が複雑に絡んでおり、それが後々、物語を難解に感じさせる原因となっていきます。

2. シンジ登場:父とエヴァに乗るという選択

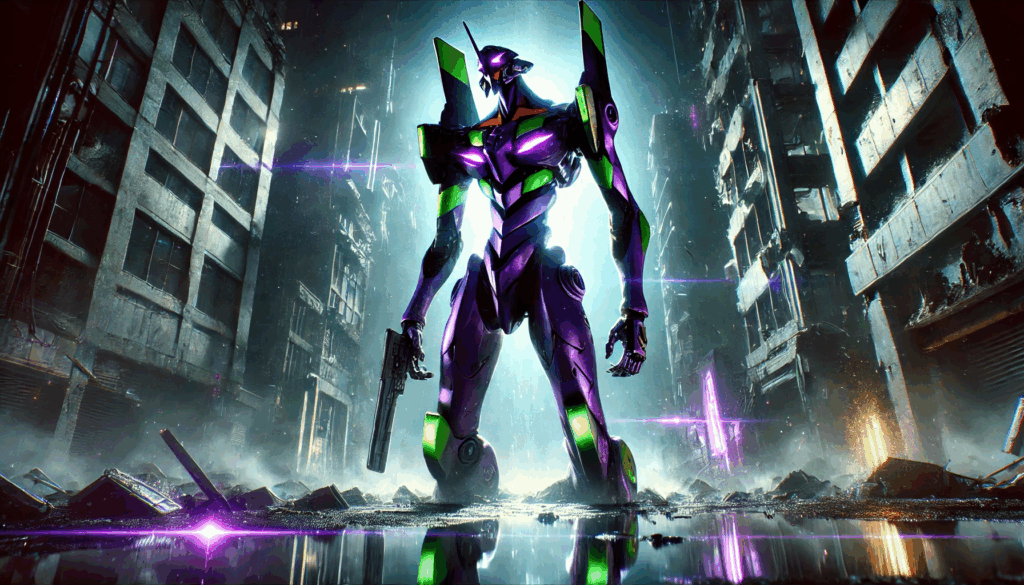

主人公・碇シンジは、父・ゲンドウに呼ばれて第3新東京市へ向かいます。そこで彼は、謎の敵「使徒」と戦うために開発された汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン初号機に乗るよう命じられます。

シンジは戦う理由も意味も分からないまま、他に選択肢がなくエヴァに乗ります。視聴者はここで、「なぜ父親は息子にそんなことをさせるのか」「シンジはなぜそこまで追い込まれているのか」といった根本的な疑問を抱くことになります。

3. 戦いの中での心の崩壊と人間関係の軋轢

エヴァでの戦いが続く中で、シンジは精神的に追い詰められていきます。母親の不在、父親との断絶、そして「他人に認められたいけど傷つきたくない」という矛盾した感情に揺れ動きます。

アスカ、レイ、カヲルといったパイロット仲間や、葛城ミサトら大人たちとの関係も決して安心できるものではありません。それぞれがトラウマや孤独を抱えており、むしろ互いの傷がぶつかることで関係が壊れていく描写が増えていきます。

このように、エヴァは「戦うことの意味」よりも「人間関係の不安定さ」に焦点を当てていくため、ロボットアニメとして期待していた視聴者は混乱しやすくなります。

4. 中盤以降:使徒の正体とネルフの真の目的

物語の中盤から、使徒の正体やネルフという組織の裏側が少しずつ明らかになります。使徒は「神に近い存在」であり、人類と同じ進化の可能性を持った生命体。ネルフやゼーレといった組織は、使徒の撃退だけでなく、人類補完計画という謎のプロジェクトを進めていました。

この補完計画とは、簡単に言えば「人間を一つの存在に戻し、個の心の壁を壊して全てを一体化させる」こと。誰もが他者から傷つけられず、孤独からも解放されるという理想ですが、それは同時に「個の否定」でもあります。

視聴者がここでつまずくのは、物語がSF・神話・心理学を同時に扱い始め、専門用語や抽象概念が増えていくためです。

5. 終盤:心の世界への没入と補完計画の発動

物語の終盤、使徒との最終決戦が近づくと、現実世界での戦闘描写が徐々に減り、登場人物たちの精神世界が中心になります。特にテレビシリーズの第25話・第26話では、ほぼ全編がシンジの内面世界を描く抽象的な演出になっています。

ここでは、「自分は誰かに必要とされたい」「でも傷つくのが怖い」「それなら孤独の方が楽なのでは」といった人間の深い葛藤が語られます。シンジは補完計画によって全ての人間が一体化する世界に入りかけますが、「それでも他者と分かり合う努力を続けたい」と望み、個としての存在を選びます。

これは一見分かりづらいですが、「人間関係は痛みを伴うけれど、それでも関わり合うことに意味がある」というメッセージを内包しています。

6. 結末の意味と「視聴者が分からない」と感じる理由

テレビシリーズの結末は、明確なビジュアルでの事件の解決ではなく、精神的な成長を象徴的に描いたものでした。そのため、「どうなったのか分からない」「世界は救われたのか?」といった疑問が残るのは当然です。

後に公開された劇場版『Air/まごころを、君に』では、同じ終盤を別の視点から描き、現実世界での出来事と精神世界の接続を補完しました。そこでは人類補完計画の全貌と、それに対するシンジの最終的な選択がより明確に描かれます。

結局エヴァは「心」の物語

多くの人が『エヴァンゲリオン』を「難しい」と感じるのは、物語が感情と哲学に深く入り込み、視聴者に答えを委ねているからです。しかし裏を返せば、これは「人と人が分かり合うことの難しさと大切さ」を描いた普遍的な物語です。

視点を変えて、戦いや謎解きだけでなく、登場人物たちの感情の動きに注目して見ると、まったく違った印象を受けるはずです。

エヴァンゲリオンと福音との関連性

『エヴァンゲリオン』という言葉は、もともとギリシャ語の「εὐαγγέλιον(エウアンゲリオン)」に由来し、「良い知らせ」「福音(Good News)」を意味します。これは新約聖書で頻繁に用いられる語であり、イエス・キリストによる人類救済のメッセージを指しています。キリスト教において「福音」は、罪からの解放と神との和解という絶対的な救いの象徴です。

ここで注目すべきは、この宗教的な「福音」が、エヴァンゲリオンという物語の根幹にどのように組み込まれているかという点です。

人類補完計画=人類の「救済」か?

作中で進行する「人類補完計画」は、すべての人間の心の壁(ATフィールド)を取り払い、個を失わせてひとつの存在へと統合するという壮大な計画です。表向きは「孤独のない世界を創る」という理想を掲げていますが、裏を返せば、個人の自由意志を消滅させることでもあります。

この計画は、ある意味で「人類全体にとっての福音」、つまり救いを与える行為として扱われています。しかし、キリスト教で語られる福音とは異なり、人間の尊厳や葛藤を乗り越えた上での救済ではなく、苦しみそのものを排除する形での“救い”であるため、その性質はかなり歪んでいます。

シンジの選択と「福音」の本質

終盤、碇シンジはこの補完計画の中心に置かれる存在となり、「すべてと一体になること」と「他者と傷つけ合いながらも生きること」のどちらを選ぶかを迫られます。シンジは最終的に、自分の弱さや他人との関係に向き合うことを選び、個としての存在を受け入れます。

これは、キリスト教的な福音の本質──「自己の弱さを認め、それでも愛されていると知ること」に通じる選択だと解釈できます。つまり、『エヴァンゲリオン』の物語における「福音」は、人類補完計画のような全体主義的な救済ではなく、個人の心の成長や再生を通じて見えてくる希望の象徴でもあるのです。

福音の「二面性」を表すタイトル

もう一つ重要なのは、作品タイトルに込められた「福音」が決して一面的な“希望”を示していないという点です。登場人物たちは皆、自分なりの「救い」を探していますが、その過程はどれも厳しく、痛みを伴うものです。

例えば、綾波レイは自己の存在意義に悩み続け、アスカは愛情を求めながらも誰とも真に心を通わせられません。それでも彼らは、壊れそうになりながらも自分なりの答えを模索します。

このように、『エヴァンゲリオン』における福音は、「神が一方的に与える幸福」ではなく、「人が苦しみや葛藤を経て、自らの意思で選び取る救い」を意味していると読み取ることができます。

結局のところ福音=再生と受容のメタファー

最終的に、『エヴァンゲリオン』というタイトルが掲げる「福音」とは、単なる宗教的用語としての引用ではなく、再生・受容・対話といった人間的なテーマを象徴する言葉です。

キリスト教が語る「福音」と、エヴァの描く「人類補完計画」を比較することで、作品が提示する救済の形が、いかに現代的で、そして個人主義的であるかが見えてきます。それは、すべての人が「意味」を求めながら生きる現代社会において、極めて普遍的な問いかけでもあるのです。

エヴァンゲリオン 良さがわからない人へ向けて

『エヴァンゲリオン』の良さがわからないと感じる人にとって、最初にハードルとなるのは「難解さ」と「重い心理描写」です。ストレートな展開や爽快なバトルを期待して視聴すると、全く異なる方向性に戸惑うかもしれません。

しかし、この作品の良さは、視聴者に「考えさせる」点にあります。登場人物が自分自身と向き合い、トラウマや人間関係に苦しみながらも答えを探していく姿には、現実の人間にも通じるリアリティがあります。

また、象徴的な演出や哲学的なテーマが盛り込まれており、繰り返し観ることで新たな発見があるのも魅力です。見方を変えれば、物語そのものよりも「自分自身に向き合うきっかけ」として楽しむこともできます。

一度の視聴ではわかりにくくても、深く掘り下げていくことで多層的な魅力に気づける作品です。

エヴァンゲリオン意味と宗教的背景

『エヴァンゲリオン』は、放送から長い年月が経った今でも多くの議論を生むアニメ作品です。視聴者の中にはその良さが分からないと感じる人もいますが、その背景には作品が持つ宗教的象徴や難解な心理描写が深く関係しています。

本作はキリスト教をはじめとする宗教モチーフを巧みに取り入れ、「使徒」「アダム」「リリス」などの用語や構造を再解釈することで、単なるSFやロボットアニメの枠を超えた哲学的な問いを提示しています。

この記事では、そうした宗教的要素がどのように使われ、なぜ一部では冒涜と捉えられたのか、またそれが作品のメッセージとどのように結びついているのかを丁寧に読み解き、エヴァンゲリオンという作品が持つ本質的な魅力に迫っていきます。

エヴァンゲリオン キリスト教 関係を読み解く

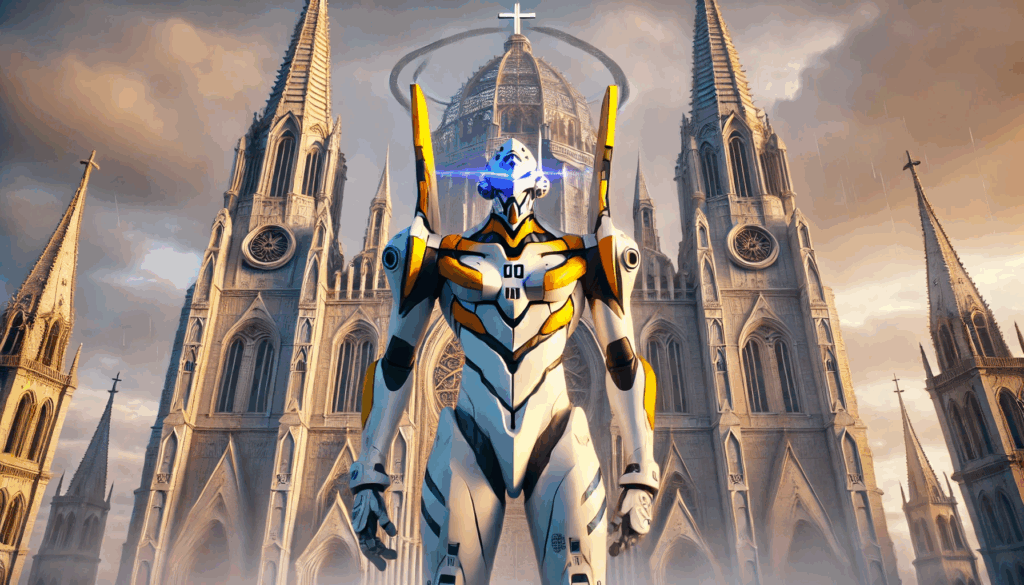

『エヴァンゲリオン』には、キリスト教に関連した用語やシンボルが多数登場します。これは単なる雰囲気作りではなく、物語の根底にあるテーマを視覚的・概念的に補強するための要素として、非常に計算された形で用いられています。

キリスト教モチーフの主な例

作品中で象徴的に用いられている用語には、「使徒」「アダム」「リリス」「ロンギヌスの槍」「セカンドインパクト」「生命の樹」などがあります。これらはいずれも、聖書やユダヤ・キリスト教の宗教思想から取られた名称であり、単語そのものの意味に加えて、その背景にある「創造」「堕落」「救済」といったテーマを想起させます。

例えば、「アダム」は旧約聖書で最初に創造された人間を意味し、作品中でも最初に作られた生命体として登場します。一方、「リリス」は伝承においてアダムの最初の妻とされ、エヴァでは別系統の生命の源という設定が与えられています。これにより、「人類の起源とは何か」「人間とはどうあるべきか」という根源的な問いが作品内で表現されています。

世界観の補強と精神的深みの演出

『エヴァンゲリオン』のキリスト教モチーフは、物語の中で神話や宗教に近いスケール感を出すために導入されており、視聴者に「これはただのSFではない」という印象を与えます。例えば、「ロンギヌスの槍」はキリストの脇腹を突いたとされる聖槍に由来し、作品中では神に等しい存在を封じたり、世界の構造に影響を与えたりする重要な武器として登場します。

これにより、登場人物の行動や選択が「宗教的な運命」や「人類の業」といったスケールで描かれるようになり、視聴者はただのロボットアニメ以上の精神的な重みを感じることになります。

宗教的知識なしでも成立する構造

一方で、『エヴァンゲリオン』は宗教的知識がない視聴者にも十分に楽しめるように作られています。キリスト教の知識はあくまで補助的なもので、知らなくてもキャラクターの心理描写や物語の流れに共感することができます。これにより、専門的な知識を必要としない間口の広さと、知識があるほどに深く読み解ける多層構造の両方を兼ね備えた作品になっているのです。

キリスト教は説明のためではなく象徴のために

多くの視聴者が勘違いしやすい点として、作品がキリスト教の教義を説明しているわけではないということが挙げられます。エヴァンゲリオンは布教的な意図を持たず、宗教的イメージや象徴性を用いて「人間とは何か」「生きるとは何か」といった普遍的なテーマにアプローチしています。

言ってしまえば、キリスト教のモチーフはあくまで“記号”として使われており、それ自体の意味よりも、それが視聴者に喚起する感情や連想の方が重要なのです。だからこそ、『エヴァンゲリオン』は一つのジャンルに収まらず、哲学・心理学・神話など様々な解釈を許す懐の深さを持っています。

『エヴァンゲリオン』がキリスト教的世界観を用いて語ろうとしたのは、「個と全体」「孤独と救済」といったテーマの普遍性です。神や原罪、人類の再生といった宗教的な語彙を借りながら、作品は「現代に生きる人間の心の問題」に鋭く切り込んでいます。

キリスト教を知っていれば、その象徴がより深く理解でき、知らなければキャラクターたちの葛藤から直感的に作品の本質を感じ取ることができます。つまり、キリスト教の関係性を読み解くことは、作品のテーマをより深く理解するための鍵のひとつなのです。

エヴァンゲリオン キリスト教用語の使われ方

『エヴァンゲリオン』には、キリスト教に由来する用語が多数登場しますが、どれもオリジナルの文脈とは異なる形で再解釈されています。これにより、物語に深い象徴性と神秘性が加わっているだけでなく、視聴者に新たな視点を提示する仕組みとなっています。

以下、代表的なキリスト教用語とその使われ方をリストで整理します。

・使徒(しと)

本来の意味: イエス・キリストの教えを伝える弟子、伝道者。特に「十二使徒」が有名です。

劇中での使い方: 地球に次々と襲来する謎の生命体。敵でありながら「使徒」と呼ばれることで、宗教的・神聖的な印象が強調され、敵の正体や目的に神話的な意味合いを持たせています。

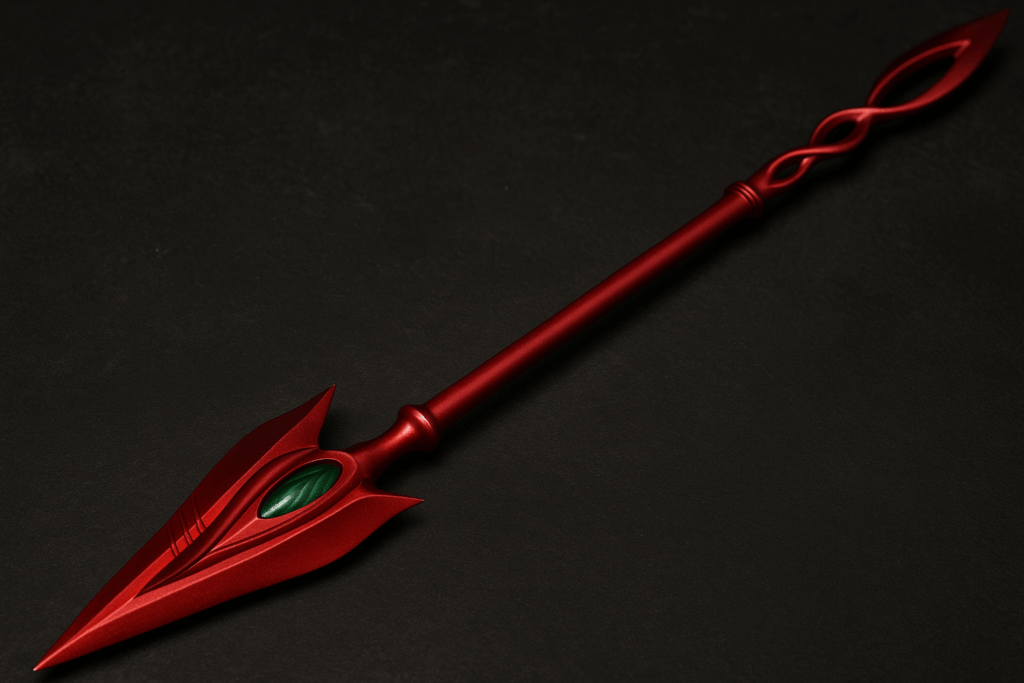

・ロンギヌスの槍

本来の意味: キリストが磔刑にされた際に、その脇腹を突いたとされる伝説の聖槍。

劇中での使い方: 使徒やエヴァに対抗するための超常的な武器として登場。終盤では補完計画や世界の構造そのものに関わる神秘的なアイテムとして扱われ、神への反逆や神の力の再利用というテーマを暗示します。

・アダム

本来の意味: 旧約聖書に登場する最初の人間。人類の祖ともされます。

劇中での使い方: 初めて地球に降り立った生命体。すべての使徒の原点であり、「旧人類の始祖」として描かれることで、神話的な世界観の中心軸となっています。

・リリス

本来の意味: 聖書には直接登場しませんが、ユダヤ教伝承におけるアダムの最初の妻とされる存在。

劇中での使い方: アダムとは異なる系統の生命体で、現人類の起源とされます。物語における「人類とは何か」という問いに直結し、リリスの扱いを通じて補完計画の核心が描かれます。

・セカンドインパクト

本来の意味: キリスト教の直接的な用語ではありませんが、「黙示録的破壊(審判の日)」を連想させる概念。

劇中での使い方: アダムに起きた暴走的な爆発現象であり、人類にとっての終末のような事件として扱われます。ここに宗教的な「裁き」「再生」の構図が重なります。

・生命の樹(セフィロトの樹)

本来の意味: カバラ(ユダヤ神秘思想)における宇宙の構造と神との関係を図式化した象徴。

劇中での使い方: 補完計画のビジュアルとして使われ、個人が全体へと回帰するプロセスを象徴する形で描かれます。これにより、人間の精神構造と神的存在とのつながりが強調されます。

・インパクト(ファースト・セカンド・サード)

本来の意味: 聖書由来ではありませんが、「終末」や「世界の再構築」を連想させる言葉。

劇中での使い方: 世界の変革や種の切り替えを意味する出来事として繰り返し登場。キリスト教の終末思想(ハルマゲドン)を思わせる演出が多用されます。

・リリスの卵(ブラックムーン)

本来の意味: 特定の宗教用語ではありませんが、「生命の起源」を暗示する聖なる容器のような位置づけ。

劇中での使い方: 地球に人類の種を運んできた巨大構造物。宗教的には「箱舟」や「胎内」といった象徴として機能します。

なぜこれほど多くの宗教用語を使うのか?

こうしたキリスト教用語の多用は、物語の神秘性やテーマ性を強調するための装置であり、決して偶然の選択ではありません。現代的な葛藤(孤独、不安、自己否定)に、古代から伝わる神話的なスケールと価値観を重ねることで、作品は深い精神性を獲得しています。

また、宗教を知る者には「深読み」の材料を、知らない者には「雰囲気」の補強を提供するという、非常に巧妙な仕掛けにもなっています。

エヴァンゲリオン キリスト教 冒涜と解釈される理由

『エヴァンゲリオン』が一部の視聴者や宗教関係者から「冒涜的」と捉えられる理由は、キリスト教に関する神聖な概念をフィクションの中で大胆に再構築している点にあります。例えば、リリスやアダムといった重要な存在が、人間の起源や実験の対象として描かれる場面は、信仰的に不快に感じられる可能性があります。

さらに、十字架の爆発エフェクトや教会建築を思わせる構図の多用など、聖なる象徴が戦いや破壊と共に描かれる点も議論を呼びました。これにより、一部の視点からは「神聖なものを軽視している」と見なされてしまうのです。

ただし、制作側は特定の宗教を否定する意図があったわけではなく、むしろ宗教的象徴を通じて人間存在や精神性を表現しようとした試みと見ることができます。

エヴァンゲリオン 聖書 役割に見る構造的意図

『エヴァンゲリオン』の物語構造には、聖書のエピソードが散りばめられていますが、それは単なる物語の参考資料ではなく、物語の進行そのものに深く関わっています。例えば、「アダムとリリス」という名前の存在が人類の起源に直結していることや、「セカンドインパクト」が黙示録的な世界の終焉を思わせる点などが挙げられます。

さらに、「人類補完計画」は、神の救済や人間の原罪というテーマとも重なります。このように、聖書が作品内で果たす役割は象徴的であると同時に、物語の核心にも関わっています。

物語の構造をより深く理解したい場合、聖書にあるテーマやエピソードを参照することで、多層的な意味合いを見出せるでしょう。

エヴァ キリスト教 海外での評価と反応

海外の視聴者、特にキリスト教文化圏のファンからは、『エヴァンゲリオン』に対する反応は賛否が分かれています。一方では、宗教的なシンボルや神話的要素をアニメに取り入れた革新性を高く評価する声があります。

特に、ヨーロッパやアメリカの一部では、キリスト教に馴染みがあるからこそ、その象徴の使い方に知的な興味を示す視聴者が多い傾向にあります。その一方で、前述のように神聖な要素を自由に扱う演出が「不敬」や「神を冒涜している」と批判されることもあります。

このように、『エヴァンゲリオン』は文化的背景によって評価が大きく異なる作品です。理解と共感を得る人もいれば、拒否感を持つ人もいるという点で、非常に挑戦的なアニメだといえます。

エヴァンゲリオン 使徒とは何者かの考察

『エヴァンゲリオン』に登場する「使徒」とは、単なる敵ではなく、物語全体の世界観と深く関係する重要な存在です。それぞれの使徒は、異なる形状や能力を持ち、人類と対峙する中で、進化や存在の意味、そして人間とは何かという問いを視聴者に投げかけてきます。以下では、各使徒の特徴と物語との関係性について解説します。

第1使徒:アダム

アダムは全使徒の源とされる存在で、人類とは異なる進化系統に属しています。セカンドインパクトの発端となる存在でもあり、「もうひとつの起源」として位置づけられています。

第2使徒:リリス

ネルフ本部地下に封印されている巨大な生命体で、人類(リリン)の祖とされる存在です。物語の終盤で、人類補完計画の中心的役割を担うことになります。

第3使徒:サキエル

物語の開始時に襲来する使徒であり、初めてエヴァンゲリオンと交戦します。人類と使徒の戦いが始まる象徴的な存在です。

第4使徒:シャムシエル

触手のような腕と俊敏な動きが特徴で、シンジが自分の意思で戦う最初の相手として登場します。成長のきっかけとなる存在です。

第5使徒:ラミエル

幾何学的な姿と強力なビーム兵器を持つ使徒で、ヤシマ作戦での対決が描かれます。科学と戦略が勝利を左右する戦いとなります。

第6使徒:ガギエル

水中戦に特化した巨大な使徒で、海上での戦闘を展開します。弐号機初登場の戦闘でもあり、スケールの大きな演出が目を引きます。

第7使徒:イスラフェル

分裂する能力を持ち、2体同時に戦うという特徴があります。シンジとアスカの連携の重要性を強調する使徒です。

第8使徒:サンダルフォン

火山内部で発見される胎児のような使徒で、孵化前に捕獲を試みるという異例のミッションが描かれます。リスクと実験の象徴です。

第9使徒:マトリエル

蜘蛛のような姿で、酸を用いた攻撃を行います。停電中のネルフを狙った登場で、チームワークと復旧力が試されます。

第10使徒:サハクィエル

大気圏外から地表へ自爆しようとする使徒で、ネルフ本部への脅威として描かれます。3機のエヴァによる協力が勝利の鍵となります。

第11使徒:イロウル

物理的形を持たず、システムに侵入して攻撃する情報生命体です。コンピュータ内部での知能戦という異色の戦いが繰り広げられます。

第12使徒:レリエル

異空間(虚数空間)に初号機を取り込む不定形の使徒で、シンジの内面描写とリンクした演出が特徴です。エヴァ初号機が暴走するきっかけになります。

第13使徒:バルディエル

寄生型の使徒で、エヴァ3号機を乗っ取ります。暴走するエヴァとそれを止める初号機の戦いは、感情と倫理のジレンマを描きます。

第14使徒:ゼルエル

圧倒的な破壊力と防御力を持ち、ネルフ本部を襲撃する最強格の使徒です。初号機の覚醒と、綾波レイの自己犠牲が展開されます。

第15使徒:アラエル

宇宙から精神攻撃を仕掛けてくる使徒で、アスカの心を崩壊寸前まで追い込みます。戦いを通じて人間の脆さがあぶり出されます。

第16使徒:アルミサエル

DNAのような螺旋の姿をしており、零号機に融合しようとします。綾波レイが命を賭けて自爆し、自己と他者の境界をテーマにした戦いが描かれます。

第17使徒:タブリス(渚カヲル)

人間の姿を持ち、碇シンジと心を通わせる数少ない存在です。しかし、正体は使徒であり、人類との共存の可能性と拒絶の象徴でもあります。

第18使徒:リリン(人類)

最後の使徒は、人類そのものであると明かされます。他の使徒たちとは異なる進化を遂げた存在として、人類補完計画の核心に位置づけられます。

使徒たちは単なる戦闘の敵ではなく、人類との対比や精神性の探求を担う存在です。彼らと対峙することで、登場人物たちは「自分とは何か」「他者とどう向き合うべきか」といった本質的なテーマに直面します。このように使徒は、作品の根幹を支える重要な象徴として描かれているのです。

エヴァンゲリオン 武器一覧に見る宗教的モチーフ

『エヴァンゲリオン』に登場する武器の中には、キリスト教の象徴や宗教的な意図を感じさせる名称やデザインが多く見られます。最も有名なのは「ロンギヌスの槍」で、これはキリストを刺した聖槍に由来しています。作品内でも、人類補完計画や使徒撃退において重要な役割を果たす存在として描かれています。

また、「カシウスの槍」なども新劇場版で登場し、旧約・新約聖書の世界観を再構築するような展開が繰り広げられます。これらの武器がただの兵器ではなく、精神的・象徴的な意味を持っている点が特徴的です。

視覚的なインパクトだけでなく、名称や使用場面に宗教的な文脈が込められているため、武器一覧を見直すことで物語の深層が浮かび上がってくるでしょう。

エヴァンゲリオン意味を多角的に理解するための要点

- 「エヴァンゲリオン」はギリシャ語で「福音」を意味する言葉である

- タイトルは人類救済というテーマを象徴的に示している

- ストーリーはロボットアニメの枠を超え、哲学的・心理的要素が強い

- 終盤になるほど現実と幻想が入り混じる演出が増える

- 視聴者に明確な答えを与えず、解釈を委ねる構造になっている

- 「使徒」「アダム」「リリス」など宗教的な用語が頻出する

- 作品中の専門用語はほとんど解説なしで提示される

- セカンドインパクトは黙示録的な終末を思わせる設定である

- 人類補完計画は個の否定と救済の二面性を持つ構想である

- 碇シンジは自己と他者の関係性に苦悩し続ける存在である

- キリスト教の象徴は雰囲気づくりではなく意味を持って使われている

- 福音の概念は精神的成長や再生のメタファーとして機能している

- 宗教的知識がなくても作品の根幹は理解できるように設計されている

- 使徒は単なる敵でなく人類の在り方を問う象徴的存在である

- 一度の視聴では理解しきれないが、繰り返し見る価値がある

コメント