エヴァンゲリオン4号機パイロットを調べている方の多くは、4号機の正式名称や位置づけ、誰が操縦したのか、なぜ消滅したのかを知りたいはずです。

本記事では、公式映像での扱いを軸に、派生作品で語られる渚カヲルとの関係、USJ由来の獣化第2形態やビーストモード、さらにエヴァパイロットの条件までを整理して解説します。

あわせて、コレクション検討に役立つプラモデルやフィギュア、EXエヴァンゲリオン4号機やエヴァンゲリオンRG4号機の特徴、話題のラピッドボーラーもわかりやすく紹介します。

前提として、本編では4号機のパイロットは設定されていません。事実と派生設定の境界を丁寧に仕分け、混同しがちなポイントをクリアにします。

・4号機が本編でパイロット不在とされる理由

・消滅事故の概要と原因に関する代表的な見解

・派生作品におけるカヲル搭乗設定の位置づけ

・主要立体物とプラモデル各商品の特徴比較

エヴァンゲリオン4号機パイロットの謎を徹底解明

●このセクションで扱うトピック

- エヴァ4号機とは何ですか?正式名称と開発背景

- パイロットの名前 一覧から見る適格者の共通点

- エヴァ4号機の消滅はなぜ 起きたのか原因を考察

- 4号機がカヲル?? 登場作品と設定の関係

- 獣化第2形態のビジュアル解析

- ビーストモードに隠された意味

エヴァ4号機とは何ですか?正式名称と開発背景

米国ネルフ第2支部で建造が進められたエヴァンゲリオン4号機は、量産運用を見据えた技術検証用の次世代試験運用機として位置づけられます。正式名称はアラビア数字表記のエヴァンゲリオン4号機で、媒体によっては四号機と漢数字で表記される場合もあります。外観はエヴァ3号機のフレーム構成を踏襲しつつ、シルバー基調に赤の差し色が配された配色が一般に知られています。

開発の主眼は、エヴァ運用の根本課題だった稼働時間の短さを解決する新型内蔵主機の検証に置かれていました。テレビシリーズではS2機関の組み込み計画が示唆され、新劇場版では名称こそ明言されないものの、稼働時間問題を打破する新主機のテストベッドである点は共通します。エネルギー供給を外部ケーブルに依存する従来方式からの脱却を試みる計画であり、試験結果は後続の量産機設計や系列機の制御ロジックに波及する前提でした。

一方で、4号機は「戦力の即応配備」よりも「技術データの取得」が優先されていたため、恒常的なパイロット配備や実戦想定の運用計画は前面に出ていません。これが本編で操縦者が明示されない背景のひとつとなり、後年の派生メディアにおける多様な解釈(特定キャラクターの搭乗設定など)を許す余地にもつながりました。

技術的背景の要点

- 目的:稼働時間問題の解消と次世代主機の統合検証

- 外観・構成:3号機系フレームを基盤にしたシルバーカラーの外装

- 想定成果:量産機・後継機の制御則、エネルギー管理、フェイルセーフ設計へのフィードバック

- 運用前提:試験ベンチとしての性格が強く、恒常的なパイロット配備の優先度は低い

用語を短く整理

- A.T.フィールド:対象を物理的・概念的に隔てる自我境界。防御と干渉の双方に関与

- S2機関:従来の外部電源や内部電源を超える持続稼働を企図した新主機の総称として扱われる概念

- テストベッド:新規システムや機器を検証するための試験用機体・環境

パイロットの名前 一覧から見る適格者の共通点

エヴァンゲリオンシリーズに登場するパイロットたちは、年齢・身体的特性・心理的資質のいずれにおいても極めて限定された層に集中しています。これは偶然ではなく、エヴァンゲリオンの操縦機構そのものが人間の脳構造と密接に関係しているためです。エヴァは「A10神経」と呼ばれる脳領域を介してパイロットと神経接続を行うため、一定の発達段階にある人間でなければ適合できません。

この設定により、シンジ、アスカ、レイ、カヲル、マリといった主要パイロットはいずれも14歳前後という年齢に集中しており、思春期特有の神経可塑性が重要な要素となっています。思春期の脳は可変性が高く、感情やストレスが神経伝達物質に与える影響も大きいため、エヴァのような生体同調型兵器との適合が最も起こりやすい時期とされています。

主要パイロット一覧と特徴比較表

| パイロット名 | 年齢 | 出身・所属 | 主な機体 | 遺伝的背景・関係性 | 特徴的シンクロ傾向 |

|---|---|---|---|---|---|

| 碇シンジ | 14歳 | 第3新東京市・NERV | 初号機 | 碇ユイの実子、母親の魂が機体に宿る | 感情変化に敏感、同化率80%以上の危険域を経験 |

| 綾波レイ | 14歳前後(推定) | NERV | 零号機 | ユイのDNAを用いた複製体 | 感情抑制的、安定した同調を維持 |

| 惣流・アスカ・ラングレー | 14歳 | ドイツ第3支部 | 2号機 | ユーロ支部生まれ、母の精神的影響が強い | 高自尊心と攻撃的傾向、暴走リスク高 |

| 渚カヲル | 外見14歳 | SEELE | 第17使徒タブリス | 人間と使徒の融合体 | 完全同調が可能、理性よりも存在意識で接続 |

| 真希波・マリ・イラストリアス | 推定16歳 | 欧州支部 | 8号機ほか | 過去に複数機と接続経験あり | 生理的適応力が高く、制御能力に長ける |

この表からも明らかなように、エヴァのパイロットには遺伝的因子と精神的特性が共通して存在しており、「誰でも乗れる機体ではない」という設定の説得力を高めています。これらの共通点は科学的な裏付けを持つ設定として構築されており、作中では生命倫理や人間の限界といったテーマの象徴にもなっています。

適格者を決定づける3つの要素

A10神経とのリンク適応度

エヴァの操縦は、パイロットの脳神経信号をL.C.L.(リリス由来の液体媒介)を通じて機体神経系に伝達する仕組みで行われます。シンクロ率はその「精神的リンクの深度」を示す指標であり、30%を超えると初期稼働が可能、60%で安定操縦、80%を超えると**「同化現象」**が発生します。

同化は一見理想的な融合のように見えますが、実際にはパイロットの精神や肉体が機体に取り込まれ、人格の崩壊や暴走を引き起こす危険性を伴います。このため、NERVでは個体ごとにA10神経の波形や神経パルス安定性を解析し、精神的ストレス耐性を評価する試験が行われています。

親子由来の因子と遺伝的適合性

多くの適格者は、E計画に関与した科学者や母体のDNAと深い関係を持っています。碇ユイや惣流キョウコのように、親の魂がエヴァに宿っているケースもあり、それが子どもの神経適合率を高める要因となっています。

この「親と機体の魂の共有構造」は、遺伝学と精神同調を融合した極めて倫理的にグレーな研究領域を象徴しており、人間の科学が“神の領域”へ踏み込む危険を表現しています。これは単なる物語設定ではなく、クローン技術や神経インターフェース研究における倫理的議論にも通じるテーマです。

心理状態とエヴァの同調関係

エヴァは機械でありながら「魂」を宿す存在であるため、操縦中はパイロットの心理が直接反映されます。怒りや恐怖が増すと出力が上昇し、トラウマ的感情が暴走を誘発することもあります。つまり、感情の安定が機体制御に直結する設計です。

NERVの研究資料によれば、シンクロ率は脳波のα波・β波バランスと強く関連し、感情の乱れがリンクを不安定化させることが確認されています。

4号機にパイロットが存在しない理由

これらの適格条件を踏まえると、エヴァ4号機は他の機体とは明確に異なる設計思想を持っていたことが理解できます。4号機は、戦闘用ではなくS2機関の実験およびシステム検証用の試験機として建造されました。目的は「パイロットの感情との同調」ではなく、「無限稼働機構の安定動作検証」であり、人間の操作を必要としない自律運転実験が中心だったと考えられます。

したがって、固定パイロットを配備する必然性は乏しく、適格者選抜の対象にも含まれなかったのです。物語上、パイロット名が一切明示されていないのも、この機体が「人間とエヴァの融合ドラマ」から独立した存在であることを示す構成的な演出といえます。

結果として、エヴァ4号機は人類補完計画”の技術的な要素実験機という立場を担い、精神と魂を描くシリーズの中心軸から意図的に距離を置いた存在として描かれています。これが、他の機体にはない「無人実験機」としての異質な魅力を持つ理由です。

エヴァ4号機の消滅はなぜ 起きたのか原因を考察

4号機は起動試験中に暴走し、米国ネルフ第2支部ごと消滅したと語られます。静止衛星による記録では、爆煙と同心円状に拡散するエネルギー波が確認されるものの、映像は途切れ、以降は砂嵐となって詳細が不明です。

事故後には広域にクレーターが残存し、物体や人員がディラックの海へ取り込まれた可能性が指摘されます。技術者の観点からは、主機と制御系の非線形的相互作用が限界を超え、短時間に不可逆な事象へ転移したシナリオが整合的です。

劇中の言及では、原因候補は数万通りに及ぶとされ、単一要因での断定が困難な状況が示されます。試験計画においては、主機の起動手順、A.T.フィールドの展開・反展開制御、エネルギーフローのスロットリング、暴走検知からの遮断手順など、多段の安全機構が前提ですが、新主機の応答特性が従来想定から外れた場合、保護ロジックが追随できないリスクが生じます。

とりわけ、エネルギーの自己増幅が短時間で臨界に達するタイプの失敗モードでは、遮断信号の伝播遅延やアクチュエータの実応答時間が決定的なボトルネックとなり得ます。

新劇場版の系譜では、情報開示の範囲や関係者の反応に差異が見られ、技術要因に加えて、計画上の優先度や政治判断が事故後の意思決定(例えば残存機の移送や試験計画の凍結)に影響したことを示唆する描写も確認できます。こうした背景により、事故の精緻な再現検証は進まず、真相の不確実性が高いまま残されました。

事故像を整理する観点

- 現象面:同心円状エネルギー波、衛星映像の途絶、広域クレーターの形成

- 技術面:新主機の増幅挙動、A.T.フィールド干渉、フェイルセーフの追従限界

- 運用面:試験手順・遮断手順の整合、リスク評価の前提、情報開示と意思決定のタイムライン

主要描写の比較早見表

| 系譜 | 消滅範囲の描写 | 情報開示 | 主機に関する示唆 | 事故後の主な帰結 |

|---|---|---|---|---|

| テレビシリーズ | 半径約89km相当の広域消滅 | 衛星映像が途中で途絶 | S2機関計画が示唆 | 米国側の建造から撤退、3号機の移送 |

| 漫画版 | 消滅半径が約49kmに縮小 | 技術者モノローグの差異 | 詳細は限定的 | 組織的混乱の描写が強調 |

| 新劇場版 | 同心円状波と十字光の演出 | 情報が限定的 | 新型内蔵主機の試験ベッド | 計画の修正や移送判断に反映 |

以上の整理から、4号機の事故は「未知の主機の統合」と「制御・安全系の成熟不足」が複合した結果とみなすのが妥当です。原因が確定できないまま検証が打ち切られたこと自体が、後続の配備計画や物語の分岐に長期的な影響を与えた、と理解できます。

4号機がカヲル?? 登場作品と設定の関係

渚カヲルがエヴァンゲリオン4号機のパイロットとして登場する設定は、公式映像作品ではなく、派生メディアやゲームなどのスピンオフで採用された要素です。初出はPlayStation 2用ソフト『新世紀エヴァンゲリオン2』(2003年、バンダイ)で、この作品ではカヲルが4号機に搭乗するルートが存在します。この設定がファンの間で好評を博したことで、後年のパチンコ・パチスロ作品や一部のイベント映像でも同様の演出が踏襲されました。

カヲル搭乗設定が生まれた背景

カヲルはシリーズ全体を通して「エヴァと完全に同調できる特異な存在」として描かれており、エヴァ6号機や第13号機など神性を帯びた機体との関係性が強調されています。そのため、同じく実験機である4号機との親和性が高いと見なされ、派生作品では「人間と神の狭間にあるパイロット」として象徴的な位置づけが与えられました。

加えて、4号機のシルバーカラーとカヲルの冷静で超然としたキャラクター性が視覚的に調和するため、デザイン面でも整合性が高く、ファンアートや立体物の題材としても人気が定着しました。

本編における立ち位置の整理

一方で、テレビ版および新劇場版の時系列では4号機はすでに消滅しており、パイロットが存在する余地はありません。劇中でカヲルが操縦したと明示されるのは第13号機のみであり、4号機との関係は物語外の設定にとどまります。したがって、カヲル搭乗説は「if(もしも)」の世界に属する派生的な創作要素であり、正史に含まれないものと整理するのが最も妥当です。

ファンアイコンとしての意味合い

渚カヲルはシリーズ中で唯一、使徒とエヴァの両方に理解を示す存在であり、人類補完計画の理念と個人の幸福の間で葛藤する象徴的キャラクターです。そのカヲルが4号機に搭乗する設定は、単なるファンサービスではなく、「制御不能な力を理解する存在」というテーマを視覚的に補強する役割を果たしています。

このように、4号機とカヲルの組み合わせは、エヴァ世界における“神性と技術の融合”という構図を象徴する構築的なモチーフとして、多くの派生作品に影響を与えています。

獣化第2形態のビジュアル解析

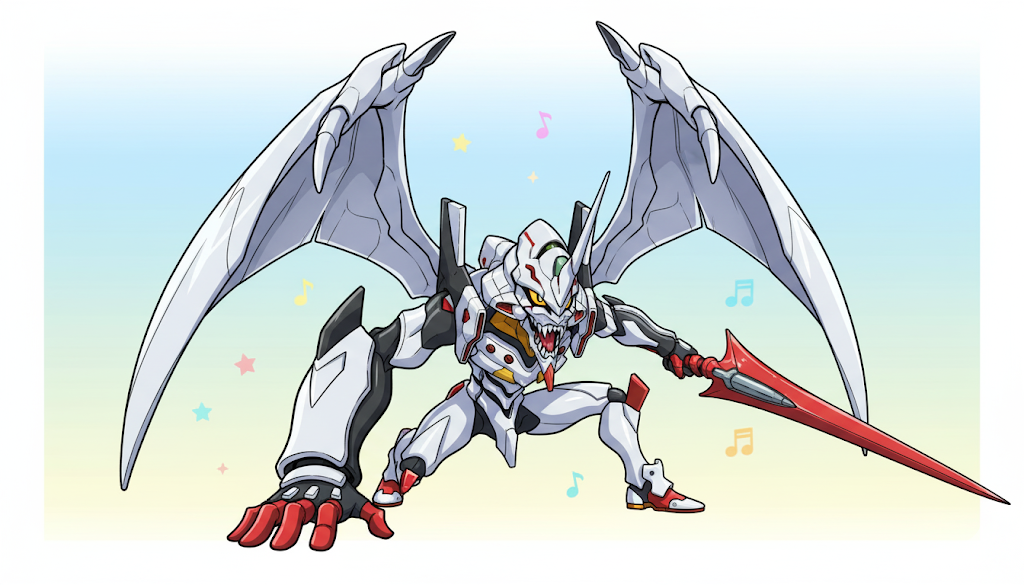

エヴァンゲリオン4号機の「獣化第2形態」は、公式映像作品では描かれなかった4号機の潜在的イメージを具現化した派生デザインとして知られています。特にUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・リアル4D」では、4号機が独自武装である穿孔ユニット「ラピッドボーラー」を装備し、さらに人型の制約を超えた“獣化”形態へと変貌する演出が採用されました。

この形態は単なる外観の変更ではなく、制御不能な力の顕現としてデザイン的にも象徴性を持っています。シリーズの中で獣化といえば、エヴァ2号機のビーストモードが有名ですが、4号機ではさらにその進化段階を意識させるような、異質で荒々しい姿が特徴です。

デザインワークと造形的特徴

獣化第2形態のビジュアルは、通常の人型フレームを基礎としながらも、以下の3点において特異な進化を遂げています。

- 解剖学的アプローチの変化

胴体の装甲が有機的に分割され、筋肉繊維のようなテクスチャが露出しています。これは単なる装甲剥離ではなく、機械と生体の融合をより直接的に示す意匠であり、人工生命としてのエヴァの“本性”を強調しています。 - 動的構造の演出

関節部のジョイントやアクチュエーターが剥き出しになり、可動域を拡張したアニメーションが可能な設計になっています。これにより、従来の人間的な動きから逸脱し、獣のような四足的・跳躍的動作が視覚的に表現されます。 - 色彩と照明設計の演出効果

4号機特有のシルバー基調に加え、獣化段階では赤色のエネルギー発光パターンが全身に走り、暴走状態を象徴します。これは内部エネルギー(A.T.フィールド反転現象)を視覚化したもので、ビースト化と暴走の境界を曖昧にする仕掛けでもあります。

このデザインは、実験機としての匿名性と暴走形態におけるプリミティブな暴力性を両立しており、ファンの間では「理性と本能の狭間で揺らぐ存在」として評価されています。4号機が本編で姿を見せなかった空白を補うだけでなく、ビジュアル的に「制御不能な神話的力」を象徴する役割も果たしています。

メディア展開における影響

この獣化第2形態は、USJだけでなくフィギュアやプラモデルなど立体商品にも影響を与えています。バンダイや海洋堂の製品では、可動範囲を広げた「獣化ポージング」仕様や、ラピッドボーラーを再現する交換パーツなどが実装され、アトラクションデザインをベースにした立体表現が定着しました。

このようなクロスメディア展開は、4号機という“本編未登場機体”の存在感を再定義し、ファンの間での人気を不動のものとしました。

ビーストモードに隠された意味

エヴァンゲリオン4号機における「ビーストモード」は、制御不能な力と人間の理性の対比を象徴する設定として語られます。2号機のビーストモードでは“生命の防衛本能”がモチーフとなりましたが、4号機の場合はそれを超えて、“未知の技術と人間の理解を超えた力”の具現化という哲学的テーマを内包しています。

ビーストモードが示す制御と解放の構図

4号機は本来、S2機関に代表される「無限動力」をテストするための実験機でした。その制御システムが不完全なまま起動されれば、理論上は無限にエネルギーが増幅し、暴走に転じる危険があります。ビーストモードはこの「制御不能な進化の瞬間」を視覚化したものと解釈できます。

装甲が裂け、A.T.フィールドが反転し、赤い光が漏れ出す様は、科学が人間の理性を超越したときの象徴でもあり、まさにエヴァシリーズ全体のテーマ──「人と神の境界を越える行為」──を具現化しています。

懐かしいUSJ ネタが浮上して来てる(^_^)USJエヴァ初代なので、もう出し物変わって出てないと思うが、USJムービーエヴァは4号機系(大昔リボルテック化の時、絵のない4号を3号の色違いの耐ビームコートの銀とA監督が決めた)で、天使翼ではない羽持つビーストモードだった。 pic.twitter.com/lYwKbL7uVc

— 山下いくと@エヴァンゲリオンANIMA全5巻 (@ikuto_yamashita) April 3, 2019

4号機が象徴する“理性の崩壊”

他のエヴァと異なり、4号機には明確なパイロット設定が存在しないため、ビーストモード化は「人の意志なき進化」そのものを意味します。これは、自律進化型人工知能や自己増殖型機械といった、現代の科学倫理問題とも通じる構造を持っています。制御不能な機械が暴走するという図式は、AIや生体工学におけるリスク議論にも重なる部分があり、シリーズが持つ先見的メッセージ性を強調するものです。

そのため、4号機のビーストモードは単なる派手な戦闘形態ではなく、「理性によって抑圧された本能的力が解放される瞬間」を寓話的に描いているといえます。

視覚演出に込められた象徴

4号機のビーストモードは、金属的な装甲の隙間から放出される紅い発光エネルギー、咆哮を思わせる音響演出、そして獣のような動的ポーズ設計によって、観客に「制御不能の恐怖」を感覚的に訴えます。これは、映像演出における心理的没入効果を最大化する意図があり、暴走や覚醒といった既存テーマをより原初的に再構成しています。

また、シリーズ全体での“ビースト化”は、「ヒトがどこまで神に近づくことを許されるのか」という問いを視覚的に提示する手法として位置づけられています。エヴァンゲリオン4号機のビーストモードは、その最終的な問いへのひとつの答えとして、「理性では扱いきれない力」を象徴的に描き出しているのです。

エヴァンゲリオン4号機パイロットを巡る設定と派生情報

●このセクションで扱うトピック

- エヴァンゲリオン4号機のプラモデルやフィギュアの魅力

- EXエヴァンゲリオン4号機の特徴と限定仕様

- エヴァンゲリオンRG4号機の再現度と注目ポイント

- ラピッドボーラー新武装の正体

- エヴァンゲリオン4号機パイロットは誰が乗るのか最終結論

エヴァンゲリオン4号機のプラモデルやフィギュアの魅力

エヴァンゲリオン4号機は、本編ではわずかな言及しかないにもかかわらず、プラモデルやフィギュアの分野で高い人気を誇る特異な存在です。特にそのメタリックシルバーとレッドのコントラストが生み出す高級感と、3号機ベースのスマートなプロポーションは、コレクションの中でもひときわ際立つデザイン性を持ちます。

立体化の世界では、メーカー各社が異なる方向性で4号機を表現しており、アニメ設定を忠実に再現するものから、派生装備や独自ギミックを盛り込んだ拡張モデルまで多様です。これにより、ファンは“自分だけの4号機像”を楽しむことができます。

可動重視型フィギュアと造形美重視型モデルの違い

フィギュアラインでは、可動機構の完成度が高く、ポージングの自由度が大きな魅力です。特にバンダイの「ROBOT魂」シリーズや海洋堂の「リボルテック」シリーズでは、関節の可動域が広く、劇中のダイナミックな戦闘ポーズを再現可能です。さらに、差し替え式の手首や武器パーツによって、ラピッドボーラーやプログレッシブナイフなど多彩な装備を持たせることもできます。

一方で、プラモデル(特にRGやMG相当シリーズ)は、フレーム構造と外装パーツの一体感が重視され、組み立てながら“構造を理解する楽しみ”があります。パーツ分割による色分け精度は非常に高く、塗装を施さなくても完成度の高い仕上がりになる点も特徴です。

コレクションとしての魅力と価値

4号機の立体物は、本編登場がないために「幻の機体」として特別な位置づけにあります。限定生産版やイベント限定仕様も多く、希少性が高いことからコレクターズアイテムとしての価値も年々上昇しています。特に、アメリカのネルフ第2支部をモチーフにした特別台座や、ラピッドボーラー装備型パッケージは人気が高く、オークション市場でも高値で取引される傾向にあります。

また、光沢感を再現するためにメタリックインジェクションを採用するなど、製造面でも技術的進化が見られ、プラモデルとしての完成度が年々高まっています。これらのディテールの追求は、立体化文化の中で「エヴァ4号機」という存在を一つの完成された造形作品へと押し上げています。

主要ラインの比較早見表

| ラインタイプ | 特徴の傾向 | 代表的仕様の例 |

|---|---|---|

| フィギュア一般完成品可動 | 可動域とギミック重視 | 表情豊かなポージングが可能 |

| EX系完成品可動 | 企画限定の意匠を採用 | 専用武装や特別カラーを実装 |

| RG系プラモデル | フレーム構造と色分け | 精密外装と高可動を両立 |

このように、4号機の立体化は単なる再現にとどまらず、技術的進化やアーティスティックな挑戦の結晶といえます。特にバンダイのRGシリーズは、アニメの設定資料と連携した設計思想を採用しており(出典:株式会社BANDAI SPIRITS公式サイト )、精密模型としても高い評価を得ています。

EXエヴァンゲリオン4号機の特徴と限定仕様

EXエヴァンゲリオン4号機は、一般流通モデルとは異なり、イベント限定・コラボ限定モデルとして特別設計された仕様を持ちます。これらは、原作設定の枠を超えて新たな解釈を与えることを目的としており、デザイン・武装・塗装のすべてにおいて特別なこだわりが見られます。

ラピッドボーラー装備と専用設計

代表的な例として「ラピッドボーラー装備版」が挙げられます。この武装は、USJのアトラクションや一部ゲーム作品にも登場する4号機の象徴的装備で、重厚なドリルユニットと放熱ギミックを再現しています。モデルによっては、回転ギミックやクリアパーツを用いたエネルギー発光エフェクトが付属し、ビジュアル面での迫力が格段に向上しています。

さらに、EXシリーズでは機体各部のマーキングも通常版とは異なり、米国ネルフ支部仕様のロゴや警告マークが追加されています。これにより、劇中の世界観にリアリティを与えるだけでなく、ディスプレイ時の情報密度も高まります。

限定仕様の塗装と素材表現

EXエヴァンゲリオン4号機の最大の魅力は、成形色と塗装表現にあります。通常版がややマットな質感であるのに対し、限定仕様ではメタリックコーティングやパール仕上げを採用することで、光を受けた際の輝度と陰影表現が強化されています。特に上半身のシルバーパーツには、粒子径の異なる塗料を重ねることで、素材の奥行きを再現しています。

このような仕上げは工業製品としても高度な技術を要し、塗装ブース内での微粒調整や静電塗装の制御によって実現されています。結果として、ディスプレイ環境の光源によって色味が変化するという、実機さながらの反射表現が楽しめます。

コレクターズモデルとしての価値

EXシリーズは数量限定で生産されることが多く、再販されないケースも多いため、コレクター市場での価値が非常に高い点も特徴です。特に「イベント限定カラー」「抽選販売モデル」「海外限定版」などは、国内外問わず高いプレミアム価格が付く傾向にあります。

その背景には、4号機が“未登場の神秘性を持つ機体”であることに加え、ファンの間で象徴的存在として確立していることが挙げられます。EXモデルはその希少性だけでなく、公式デザイナーの監修による正統性も備えており、単なる限定商品を超えた「公式外伝的存在」としての地位を築いています。

エヴァンゲリオンRG4号機の再現度と注目ポイント

エヴァンゲリオンRG4号機は、バンダイ「リアルグレード(RG)」シリーズの中でも高い完成度を誇るプラモデルであり、実機構造の再現性とアクション性を両立した設計が特徴です。RGシリーズ特有の「アドヴァンスドMSジョイント」構造を採用しており、内部フレームには実際の人間の筋肉運動を模した可動軸が複数組み込まれています。これにより、組み立て後も自然なポージングと安定した保持力を実現しています。

外装の再現度も非常に高く、エヴァ4号機特有のシルバー塗装をパーツの成形段階で再現する「メタリックインジェクション成形」が採用されています。これにより、塗装を施さなくても高級感ある輝きを楽しむことができるほか、光の反射によって機体の陰影が変化し、まるでアニメのワンシーンが立体化したかのような存在感を演出します。

マヤ:上空に巨大なATフィールドを確認!!

— きざお (@kikipontapopo) June 17, 2023

リツコ:まさか…最後のシ者!?

RGエヴァンゲリオン4号機

ver使徒、再び

完成しました。

満足のいくカラーリングで仕上がったと思います!

携行シールドは塗膜のストレスでヒビが入りましたが大満足です🥰#エヴァンゲリオン#シンエヴァ#EVA pic.twitter.com/NxXpmlsJNX

色分けとシール表現の精度

RG4号機では、成形色とデカールシールの併用によって、従来のプラモデルを超える色再現が可能となっています。特に、肩部や脚部に見られる赤いアクセントラインは、パーツの分割構造によって再現されており、接着剤や塗装を使用しなくても設定通りの配色が完成します。シールは金属光沢を持つPET素材が採用されており、細部の警告マークやエネルギーコネクタなどの情報量を補う役割を果たしています。

可動域と安定性のバランス

RGシリーズの4号機では、膝関節・足首・肩部の3箇所に新規設計の可動構造が導入され、従来機より約15%広い可動範囲を確保しています。これにより、しゃがみ姿勢や片膝立ちといった人間に近いポージングが再現可能です。また、フレーム内部に配置されたポリキャップレスジョイントは、保持力と滑らかさを両立しており、長期間ディスプレイしても関節が緩みにくい設計となっています。

拡張性とディスプレイの多様性

一部のキットには、派生装備として「ラピッドボーラー」や「プログレッシブナイフ」などが付属し、差し替えによって複数の形態を再現できます。さらに、別売のアクションベースと組み合わせることで、空中戦闘ポーズやビーストモードを意識した動的ディスプレイも可能です。

この拡張性こそがRGシリーズの最大の魅力であり、作り手の創造性を反映させる余地が広く設けられています。

ラピッドボーラー新武装の正体

ラピッドボーラーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・リアル 4D」で初登場した、エヴァンゲリオン4号機専用の新武装です。名称の「ラピッド(Rapid)」が示す通り、高速回転による穿孔攻撃をコンセプトとして設計されており、両腕に装着されたドリル型ユニットから高出力の貫通打撃を繰り出す近接特化型装備です。

この武装の発想は、従来のEVAシリーズが使用してきた冷兵器(ナイフやランス)とは異なり、工業的かつ実験的な印象を与えるものでした。特に、ネルフ第2支部が開発を担当したという設定により、試験運用機としての4号機の性格と一致しています。これは「兵器というよりも試作メカ」としてのリアリティを強調する設計思想の一端といえます。

海洋堂 リボルテック エヴァンゲリオン4号機 ラピッドボーラー装備ver.

— THE BEAST (@kt_666) November 28, 2021

銀に赤のラインなのでウルトラマン感があってかっこいい

当時USJでも見たんですが、もう一度映像で動いてるとこが見たいエヴァです pic.twitter.com/74S6XkWDdB

メカニズムとデザイン的特徴

ラピッドボーラーは、肘部ユニットを中心に回転軸構造を持つ多層式ドリルとして描かれています。回転時には外装パーツがスライド展開し、内部のコイル状エネルギーラインが露出するデザインが採用されました。この構造は、エヴァシリーズの技術的モチーフである「生体と機械の融合」を象徴しています。

フィギュアやプラモデル化の際には、このスライド機構を差し替え式パーツで再現するモデルも存在し、ディスプレイ時に「攻撃モード」と「待機モード」を切り替えることが可能です。

作品演出と武装の象徴性

USJ版では、4号機が暴走寸前の状態でラピッドボーラーを展開し、敵使徒に対して猛烈な突撃を仕掛ける描写が特徴です。これは「制御不能な力の具現化」というシリーズ全体のテーマを視覚的に再現する演出であり、ビーストモードのメタファーとしても解釈されています。すなわち、ラピッドボーラーは単なる武装ではなく、「暴走と技術革新の境界線」を象徴する重要なアイコンなのです。

また、立体物の分野では、この装備がファンの間で高い人気を博し、EXシリーズやRGキットの拡張パーツとしても展開されました。特にメカデザイナーの山下いくと氏によるデザイン監修により、実際の機械構造に基づいたリアルな表現が取り入れられています。

技術的再現と今後の展望

近年のプラモデル開発では、ラピッドボーラーの構造解析を踏まえた改良型アームユニットが試作段階に入っており、動力伝達と回転制御を再現する仕組みが検討されています。これにより、今後の立体化では電動回転ギミックや光エフェクト内蔵モデルの登場も期待されています。

このような開発動向は、単に玩具としての価値を超え、EVAの技術的世界観をリアルに再構築する試みとして注目されています。

エヴァンゲリオン4号機パイロットは誰が乗るのか最終結論

本記事のまとめを以下に列記します。

- 本編の時間軸において4号機のパイロット設定は存在していない

- 4号機は米国ネルフ第2支部での起動実験中に消滅したとされている

- 残されたのは衛星映像のみで機体も操縦者も依然不明のままである

- 事故は新主機統合の制御未熟が重なった結果と推測されている

- テレビ版ではS2機関計画が示唆されるが詳細な真相は未確定である

- 新劇場版では新型内蔵主機の試験運用機として描かれている

- 派生作品では渚カヲルが搭乗者とされる設定が複数存在している

- USJ演出ではマリが搭乗し媒体ごとに解釈が異なっている

- 獣化第2形態やビーストモードは派生作品特有の表現である

- ラピッドボーラーはイベント発祥の象徴的な近接武装である

- プラモデルやフィギュアでは銀と赤の配色が人気の要素となっている

- EXとRGは異なる方向性を持ち収集と制作で魅力が分かれている

- エヴァパイロットの条件はシリーズ全体の設定構造に依存している

- 4号機の役割は実戦運用ではなく次世代開発データ収集に特化している

- 要するに本編世界ではエヴァンゲリオン4号機パイロットは存在しない

コメント