ロボット掃除機 一人暮らしで本当に必要なのか、迷っていませんか。

「ロボット掃除機 一人暮らし いらない」といった声もある一方で、髪の毛の多い部屋でもきちんと吸えるのか、どのくらいの頻度で稼働させればいいのか、安くてコスパの良いおすすめモデルはあるのか、小型タイプや水拭き対応モデルの違いは何かなど、検討すべきポイントは多岐にわたります。

また、ネット掲示板の2chでは「カーペットの段差で止まりやすい」「動作音が気になる」といった体験談も多く語られていますが、ロボット掃除機をおすすめしない人の特徴は?という疑問も残ります。

この記事では、一人暮らしでルンバを使うメリットをはじめ、

「ロボット掃除機の電気代は1ヶ月でいくら?」「掃除ロボットの欠点は?」「ロボット掃除機は何年くらい持つの?」といった疑問まで、客観的なデータと専門的な視点から整理し、失敗しない選び方をわかりやすく解説します。

- 一人暮らしでロボット掃除機が必要か判断できる

- 生活動線や床材別の最適な選び方が分かる

- ランニングコストと電気代の目安を把握できる

- 後悔しないための運用とメンテのコツが分かる

ロボット掃除機 一人暮らしに本当に必要?徹底検証

●このセクションで扱うトピック

- ロボット掃除機 一人暮らし いらないと言われる理由を検証

- 掃除ロボットの欠点は何ですか?を分かりやすく解説

- 髪の毛が多い部屋でもロボット掃除機は使える?

- ロボット掃除機の掃除頻度の最適な目安とは

- 小型ロボット掃除機が一人暮らしに人気な理由

- 水拭き対応ロボット掃除機の魅力と注意点

ロボット掃除機 一人暮らし いらないと言われる理由を検証

狭いワンルームや1Kでは、手動掃除でも所要時間が短く、ロボット掃除機の投入効果が見えづらいと感じられます。特に床に物が出やすい間取りでは、走行前の片付けや配線整理といった前準備が発生し、導入初期のハードルになりがちです。導入の可否は「床面の可動域(走行可能な面積)」「段差・敷物・配線などの障害密度」「保守に割ける時間」の三点でほぼ説明できます。

一人暮らしで「効果を感じにくい」典型パターン

- 可動域が実質5〜8畳程度しかない(家具レイアウトで走行できる通路が細切れ)

- 玄関や脱衣所に10〜20mmの段差が点在し、頻繁にスタックする

- ラグやカーペットのめくれ、垂れたケーブル、衣類の落下が常態化している

- 掃除後のダストボックス廃棄やブラシ清掃を後回しにしがち

一方で、動線に障害が少なく、床面に物を置かない習慣がある住まいでは効果が出やすくなります。単身の最低居住面積水準は25㎡と整理されており、このレンジの住戸では「可動域をいかに確保するか」が決定打になります(出典:国土交通省 住生活基本計画 最低居住面積水準 単身者25㎡)。

技術的背景:走行アルゴリズムと環境依存性

- ジャイロ式や慣性航法:低価格帯に多く、走行パターンにムラが出やすいがマットな床では安定

- ビジョン/ToF/LiDAR搭載型:マッピング精度が高く、禁忌エリアや部屋指定が可能

- 段差検知・落下防止:赤外線やToFで段差を検出。黒系カーペットで誤検知する例がある

- 自動吸引ブースト:カーペット上で吸引を強める機構。厚手ラグでは乗り上げトルクが要点

住まい条件別の導入判断フレーム(目安)

| 住まい条件 | 可動域の確保 | 障害物密度 | 推奨判断 |

|---|---|---|---|

| ワンルーム・床フラット | 8畳以上 | 低(配線整理済み) | 導入効果が出やすい |

| 1K・段差10〜15mm点在 | 6〜8畳 | 中(小ラグ多数) | LiDAR機+段差対策で検討 |

| ロフト+濃色カーペット | 6畳未満 | 高(配線未整理) | 片付け習慣化後に再検討 |

| ペットや長髪の居住 | 8畳以上 | 中(毛の散在) | ラバー系ブラシと定期保守で可 |

失敗を避ける初期設定のコツ

- 配線は結束・壁沿いルート化し、床から5cm以上浮かせる

- 10〜20mmのしきいはカバーやテープで傾斜化し、乗り越えやすくする

- ラグは四辺固定でめくれを防止、厚手は禁忌エリア指定で保護

- ダストボックス容量と部屋の埃量に応じ、運転頻度と捨てる習慣をセットで決める

以上を踏まえると、「いらない」と評価される背景は、住まい側の走行条件や運用設計に起因することが多く、環境整備と機能選定を合わせれば一人暮らしでも投資回収しやすくなります。

掃除ロボットの欠点は何ですか?を分かりやすく解説

ロボット掃除機は万能ではありません。弱点の理解と対策を前提に導入すると、期待値と実際の体験のギャップを小さくできます。主な論点は「取り残し」「保守の手間」「環境依存」の三つです。

1. 取り残し:形状と機構による限界

- 角と巾木際:円形筐体では幾何学的に限界があり、サイドブラシでかき出しても微細な粉塵は残りやすいです

- 隙間と脚周り:家具脚の密集やクリアランスが80〜95mm未満だと侵入できず、視認外の埃が溜まりやすくなります

- マルチフロア:段差やロフトでフロアが分断されると、持ち運びや地図切替の手間が発生します

対応策として、月1回の手動仕上げ、禁忌エリア・部分清掃の活用、ベッド/ソファ下の高さを10cm以上確保する家具選定が機能します。

2. 保守の手間:性能維持に不可欠なルーチン

- ダストボックスとフィルター:微細粉塵は目詰まりしやすく、週1〜2回の廃棄とフィルター清掃が吸引力維持の鍵になります

- ブラシの絡み:長い髪や糸は回転軸に巻き付きます。ラバー系デュアルブラシやブラシレス吸引口は絡みを抑制し、週1回の点検で安定します

- センサー清掃:バンパー内の赤外線・落下センサー、LiDAR窓は皮脂で曇り検出率が低下します。月1回の拭き取りで誤検知が減ります

- 消耗品コスト:サイドブラシやフィルターは3〜6か月周期、メインブラシは6〜12か月周期での交換が一般的です。総所有コストを事前に見積もると安心です

3. 環境依存:床材・光環境・配線の影響

- 黒色カーペット:落下防止センサーが段差と誤認し、進入しない事例があります。感度調整やカーペット検知付きモデルが候補になります

- 光量と映り込み:ビジョンナビは低照度や鏡面床で位置推定誤差が出ます。夜間は照明を点ける、自動で明るさを確保する運用で補えます

- 段差としきい:乗り越え可能な段差は公称15〜20mmが目安です。連続した高低差が続く環境では、スロープ化やルート変更が有効です

- 騒音:標準運転で60〜65dB程度、強力モードでは70dB前後に達する機種もあります。集合住宅では時間帯・モード制御での配慮が求められます

欠点と向き合う実践的な運用

- 走行前チェックリストを作り、配線・小物・衣類をルーチン化して片付ける

- 部屋をゾーン分けし、短時間の部分清掃を平日に、全体清掃を休日に回す

- カーペットは固定し、厚手ラグは禁忌エリアに設定。水拭き併用時は自動リフトや拭き分け機能を優先

- 月次メンテナンス日を決め、ブラシ清掃・フィルター点検・センサー拭き取りをまとめて実施

取り残しや誤検知は構造・センサーの性質上ゼロにはできませんが、家具レイアウトの最適化、清掃モードの適切な選択、定期的な保守を組み合わせることで、家事時間の削減と清潔度の均一化という本来の価値は十分に得られます。

髪の毛が多い部屋でもロボット掃除機は使える?

日常的に髪の毛が落ちやすい環境でも、機種選定とメンテナンス設計を適切に行えばロボット掃除機は十分に運用できます。論点は「絡みにくい清掃機構」「吸引・気流設計」「保守の頻度」の三点です。

絡みを抑える清掃機構のポイント

- デュアルラバーブラシ:毛をしごき取る弾性体が互いに逆回転し、円筒ブラシより巻き込みにくい構造です。ヘアキャッチャー溝(ヘアカッター溝)付きは、ブラシを取り外さずに絡みを切断しやすく、日々の手入れ負担が下がります。

- ブラシレス吸引口:フローリング中心の間取りでは、回転体がないため絡みの発生源自体を減らせます。毛量が多い住まいでも「毛の塊」をそのまま吸引しやすく、ブラシ清掃頻度を抑制できます。

- サイドブラシの線材設計:柔軟な線材は毛を巻き取りにくく、星形より少枚数・短尺の方が絡みのリスクを下げる傾向があります。

吸引・気流設計とダスト処理

- 直進気流と短経路:吸込口からダストボックスまでの経路が短いほど、毛束の詰まりが起きにくく、吸引力の低下を防ぎやすくなります。

- 目詰まり対策:高効率フィルターは微粒子捕集に優れますが、毛量が多い環境ではフィルター表面の目詰まりで風量が落ちやすくなります。予備フィルターを用意して交互に清掃・乾燥する運用が安定します。

- 自動ゴミ収集ドック:毛や糸を含む大容量の塵を定期的に吸い上げ、箱内の空気を入れ替えるため、ダストボックス詰まりのリスクを抑えられます。

保守の推奨頻度(一般的な目安)

- メインブラシ清掃:週1回(ペット・ロングヘア環境では週2回)。メインブラシ交換は6〜12か月ごとが多いと案内されています。

- フィルター清掃:週1回程度。吸気の落ち込みを感じたら前倒しで対応します。

- ダストボックス廃棄:運転ごと、または連続運転2〜3回に1度。毛量が多い日は都度が無難です。

- サイドブラシ点検:週1回。線材に毛が巻き付いたら取り除き、偏摩耗が出たら交換します。

実運用での注意点

- 長い髪の毛はブラシ軸とベアリング部に絡みやすいので、軸受けカバーを外して確認します。巻き付きを放置すると軸抵抗が増え、騒音・発熱・バッテリー消費増につながります。

- バス・洗面周りのヘアは水分を含み束になりがちです。ロボット走行前にヘアキャッチャーや粘着クリーナーで取り除くと、詰まりと臭いの原因を減らせます。

- カーペットでは繊維内に毛が刺さりやすく、吸引ブースト機能やラバー系ブラシの恩恵が大きくなります。厚手ラグは四辺固定で乗り上げ時の撹拌を抑えると絡みが軽減します。

以上を踏まえると、髪の毛が多い環境でも、ラバー系またはブラシレス設計を選び、週次の点検・清掃を運用計画に組み込めば、吸引力と静音性を安定的に保てます。

ロボット掃除機の掃除頻度の最適な目安とは

快適さと清潔度は「汚れの発生量」「床材」「滞在時間」に比例して変動します。ロボット掃除機は一定頻度での薄掃きに強く、溜め込まずに回すほど総掃除時間を圧縮できます。スケジュール運転でルーティン化し、負担なく続けられる頻度を起点に最適化しましょう。

基本の考え方

- 在宅が少なく埃の発生が少ない:週3〜4回・標準モード

- 在宅が多く衣類や紙塵が出やすい:週5回〜毎日・標準〜自動ブースト

- カーペット比率が高い:フローリングより1段多めの頻度、またはカーペットエリアのみ部分清掃を増やす

- ダストボックス容量が小さい:運転回数を増やして1回当たりの塵量を分散し、目詰まりを防ぐ

タイムテーブル最適化のコツ

- 早朝または外出直後に運転:騒音ストレスを避けつつ、帰宅時の清潔感を担保

- 部屋ごとのゾーニング:日次でLDK、隔日で寝室など、面積と汚れに応じて分割運用

- 週末のメンテナンス枠:フィルター・ブラシ・センサー拭き取りをまとめ、性能ドロップを予防

生活スタイル別の頻度目安(例)

| 住まいタイプ | 床材 | 在宅状況 | 推奨頻度 |

|---|---|---|---|

| ワンルーム | フローリング中心 | 平日不在多め | 週3〜4回 |

| ワンルーム | カーペット併用 | 在宅時間長め | ほぼ毎日 |

| 1DK | フローリング中心 | 不在と在宅半々 | 週4〜5回 |

指標で振り返る運用チューニング

- ダストボックスの満杯頻度:毎回満杯なら回数を増やすか吸引レベルを調整

- 清掃ログの走行カバレッジ:未到達が多い場合は家具移動や禁忌エリア設定を見直し

- 騒音・生活リズムとの両立:静音モードや時間帯別プロファイルで自動切替

以上のように、頻度は固定ではなく「汚れの生成速度」「床材」「生活時間割」に応じて微調整するのが最も効果的です。少量をこまめに取る設計にすることで、仕上げの手動掃除回数も自然に減っていきます。

小型ロボット掃除機が一人暮らしに人気な理由

省スペースでの暮らしが中心となる一人暮らしでは、設置や運用に負担の少ない小型ロボット掃除機が高い支持を得ています。小型モデルは直径約25〜30cm、高さ7〜9cm程度の設計が多く、ベッド下やソファ下など手動では掃除しにくい低空間にもスムーズに入り込めるのが最大の魅力です。一般的なロボット掃除機の高さが10cm前後であることを考えると、1〜2cmの差が侵入可能エリアを大きく左右するため、家具が多い間取りでは特に恩恵が大きいといえます。

限られた空間での利便性

- 設置スペースの少なさ:ドックの奥行きが15cm前後とコンパクトなモデルが多く、ワンルームでも壁際にすっきり配置できます。

- 収納・持ち運びの容易さ:重量が2〜3kgと軽量なため、清掃エリアを変える際の移動や棚上への一時保管も手軽です。

- 掃除範囲の最適化:小径ボディは旋回半径が狭く、椅子脚や家具脚の多い空間でもスムーズに走行できます。

ダストボックス容量と清掃効率

確かに小型機はダストボックス容量が0.3〜0.4Lと標準機(0.5〜0.6L)より小さめですが、ワンルーム(床面積15〜25㎡)の埃量であれば1〜2日分を十分に収容できます。吸引力の低下を防ぐため、週2回程度のゴミ捨てとフィルター清掃を組み合わせれば、性能を安定して維持可能です。さらに、近年は気流制御やファン効率の改良により、小型でも吸引力(Pa値)2,000〜3,000Paを確保するモデルも増えています。

賃貸住宅での使いやすさ

賃貸では床や壁への穴開けができず、家電の設置自由度が制限されがちですが、小型ロボット掃除機はこれに柔軟に対応します。充電ドックを玄関横やベッド脇などに設置できるため、動線の邪魔になりません。また運転音が小さく(標準モードで55〜60dB程度)、夜間や集合住宅でも安心して使用できる点も支持の理由です。

最新技術の小型化傾向

近年では小型モデルでもLiDAR(光学測距センサー)やジャイロセンサーを搭載し、走行ルートを最適化できるものが増えています。これにより、単に「安価で小さい」というだけでなく、「効率的に清掃を完結できる高機能ミニマムモデル」としての地位を確立しつつあります。

(出典:iRobot公式製品仕様ページ )

これらの特徴から、小型ロボット掃除機は「限られた生活空間で、無駄のない家電運用を目指す」一人暮らしユーザーに最も適した選択肢の一つといえます。

水拭き対応ロボット掃除機の魅力と注意点

ロボット掃除機における水拭き機能は、フローリングやタイル床の皮脂汚れ、花粉、細かな砂塵を効率的に除去できる点で大きな価値があります。吸引清掃だけでは取り切れない微粒汚れをモップで拭き取ることで、床面の清潔感と光沢を長期間維持できます。特に一人暮らしでは調理油の飛散や靴下の皮脂汚れが目立ちやすく、水拭きを定期的に行うことで「床がざらつかない環境」を保てます。

水拭き機能の技術的仕組み

- 電動ポンプ式給水タンク:電子制御で水量を微調整し、モップの湿り具合を一定に保ちます。これにより床の濡れすぎやムラを防止できます。

- 超音波振動モップ:毎秒数千回の微振動で皮脂汚れを浮かせ、拭き残しを軽減。ハードフローリングに効果的です。

- 自動リフトモップ機能:カーペット検知時にモップを自動的に持ち上げることで、カーペットの濡れを防ぎます。

注意点と運用のコツ

- 床材への影響:無垢材やワックス処理された床では、水分が長時間残ると膨張や剥離の原因になるため、使用前に素材を確認します。

- モップの衛生管理:モップは使用ごとに洗浄・乾燥が必要です。雑菌や黒ずみを防ぐため、週1〜2回は漂白除菌を推奨します。

- 水量設定と清掃回数:生活動線の多いLDKは毎日、寝室など汚れが少ない場所は週2〜3回が目安です。湿度が高い季節は乾拭きモードを併用すると安心です。

水拭きモデル選定のチェックポイント

| 機能項目 | 推奨基準 | 解説 |

|---|---|---|

| 水タンク容量 | 200〜300ml以上 | 一度の運転で15〜25㎡清掃可能 |

| 水量調整段階 | 3段階以上 | 床材や汚れに応じた微調整が可能 |

| モップ圧力 | 6〜10N | 均一な拭き跡を実現 |

| モップ自動洗浄 | あり | 清潔性と手間軽減を両立 |

| カーペット検知 | あり | 水拭きエリア誤侵入を防止 |

まとめ:快適さと安全性を両立させる使い方

水拭き機能は日常の快適さを大きく高めますが、床材や環境への配慮が不可欠です。タンク残水の管理やモップの清掃を怠らず、環境に合ったモード設定を選択すれば、ワンルームでも手軽に「素足で気持ちいい床環境」を維持できます。

ロボット掃除機 一人暮らしを快適にする選び方と活用法

●このセクションで扱うトピック

- 一人暮らしでルンバを使うメリットを徹底紹介

- 安い コスパ最強 おすすめモデルを厳選紹介

- カーペット対応ロボット掃除機の選び方と注意点

- 静かで夜でも使えるロボット掃除機の特徴とは

- ロボット掃除機の電気代は1ヶ月でいくらですか?の答え

- ロボット掃除機は何年くらい持ちますか?耐久性を検証

- 2chで話題のロボット掃除機の評判と口コミまとめ

- まとめ|ロボット掃除機 一人暮らしで後悔しない選び方

一人暮らしでルンバを使うメリットを徹底紹介

限られた時間の中で家事を効率化したい一人暮らしにおいて、ルンバの自動清掃機能は「暮らしの質を高める家電」として大きな価値を持ちます。単に掃除の手間を省くだけでなく、心理的な快適さや生活リズムの最適化にもつながる点が支持される理由です。

1. スケジュール運転による生活の自動化

ルンバのスケジュール運転機能を活用すれば、決まった時間に自動で清掃を開始でき、出勤中や外出中に部屋をきれいに保てます。アプリ上で曜日や時間を細かく設定できるため、「朝8時に出発すると同時に清掃開始」「夜22時以降は運転を禁止」といった柔軟な運用が可能です。帰宅時に整った床が出迎えてくれることで、片付けストレスを感じにくくなります。

2. 空間認識技術による最適な清掃ルート

最新世代のルンバでは、光学センサー(iAdapt 3.0、Imprint Smart Mapping)やLiDAR技術を組み合わせた高精度のマッピングが実現しています。これにより、ランダム走行ではなく、部屋の形状を認識しながら最短ルートで効率的に清掃が行えます。家具配置を学習して回避ルートを自動生成し、狭い通路や家具脚の周辺もスムーズに走行します。

3. 禁忌エリアとゾーン清掃で「必要な場所だけ」

アプリ連携によって、マップ上に「掃除しないエリア」を指定できるのも大きな利点です。ペットの餌場や電源タップ周辺など、走行を避けたい箇所を個別に設定することでトラブルを防げます。また、キッチンや玄関など汚れやすい場所を重点清掃ゾーンとして登録すれば、効率と仕上がりを両立できます。

4. ダストステーションでゴミ捨ての手間を削減

ルンバの上位モデルでは、自動ゴミ収集ステーション(クリーンベース)が搭載されています。掃除完了後、自動的に内部のゴミを紙パックに吸い上げるため、約1〜2か月間はゴミ捨て不要という利便性があります。特に忙しい単身者や出張の多い人にとっては、手間を最小化できる実用的な機能です。

5. 心理的・衛生的メリット

常に清潔な床環境を保つことで、掃除の「やらなければならない」という負担感を軽減できます。さらに、ホコリや花粉の滞留を防ぐことで、アレルギーや肌荒れの原因を抑える効果もあります。要するに、ルンバは「時間・体力・衛生」の3つの観点で、一人暮らしの生活を快適に整える家電といえます。

安い コスパ最強 おすすめモデルを厳選紹介

ロボット掃除機の市場は進化を続け、現在は2万円以下のエントリーモデルから10万円を超える高性能機まで多彩な選択肢があります。

特に一人暮らしにおいて“コスパ最強”と呼べるモデルは、価格・清掃性能・操作性・サポート体制のバランスが取れていることが条件です。

ここでは、まず2万円台までのエントリークラスを紹介し、次に3〜5万円クラスの「マッピング・水拭き対応」中級モデルを含め、一人暮らしで本当に満足できるロボット掃除機を比較・解説します。

1. 吸引力と清掃効率の基準を知る

吸引力は「Pa(パスカル)」で表され、2,000〜3,000Pa程度あればフローリングやラグ上の髪の毛・ホコリを十分に吸い取れます。

ただし、吸引力が強いほど稼働音と消費電力が増加するため、ブラシ設計や気流経路の最適化も注目すべき要素です。

たとえばロボロック(Roborock)では、従来比約10倍の吸引効率を達成した技術資料を公開しており、低価格帯でもエネルギー効率の改善が進んでいます。

2. センサー精度と段差越え性能の違い

近年の低価格モデルでも赤外線・ジャイロセンサーを搭載し、障害物や壁を感知して衝突を回避する仕様が一般的です。また、段差越え能力は15〜20mmが目安で、ラグや玄関段差をクリアできるかが快適性を左右します。

特に黒色床ではセンサー誤検知が発生する場合があるため、「黒床対応」や「暗所検知」仕様の有無をチェックしましょう。

3. ダストボックス容量とメンテナンス性

容量は0.3〜0.5Lが一般的で、ワンルームでは週1〜2回のゴミ捨てで十分対応可能です。さらに、ワンタッチ開閉や水洗い対応ボックスを備えるモデルなら、日常の手間が大きく軽減されます。また、フィルターやブラシなどの消耗品を量販店や公式サイトで簡単に入手できるブランドを選ぶことも長期的な安心につながります。

4. 騒音・稼働時間・連続運転の快適ライン

静音性の目安は60〜65dBで、これは一般的な会話音とほぼ同じレベル。夜間や集合住宅でも気兼ねなく使用できます。

また、1回の充電で90分以上稼働できるモデルなら、20㎡前後の部屋を一度で掃除可能です。

さらに自動充電・再開清掃対応機能があれば、外出中の運転にも安心です。

5. アプリ連携・スマート操作で便利に

Wi-Fi対応機種では、スマートフォンアプリで清掃スケジュール・進捗確認・履歴管理が可能です。

Google AssistantやAlexaと連携すれば、音声で掃除開始ができるなど、一人暮らしにとって“放置で完了する家事”を実現できます。

6. サポートと保証期間の確認は必須

安さだけで選ぶと見落としがちなのがサポート体制です。保証が1年以上あり、部品供給が継続しているブランドを選ぶことで長く使えます。

iRobot(ルンバ)やパナソニックなどは国内サポート体制が充実しており、修理対応の早さにも定評があります。

コスパ重視のおすすめモデル(〜3万5千円円クラス)

| モデル名 | 価格(目安) | 吸引力/運転時間 | ダスト容量 | センサー・段差性能 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| Roborock E5 | 約12,980円 | 約2,000Pa/90分 | 約0.4L | 段差15mm対応 | 最安クラスでも清掃効率◎ |

| Xiaomi ロボット掃除機 E10 | 約17,800円 | 約2,200Pa/100分 | 約0.4L | ジャイロ・赤外線 | アプリ連携・静音性も良好 |

| iRobot ルンバ combo Essential | 約21,780円 | 約2,000Pa/100分 | 約0.45L | 光学センサー搭載 | ブランド信頼+保証の安心 |

| パナソニック RULO MC-RSC10-W | 約33,460円 | 約2,500Pa/80分 | 約0.15L | 段差約20mm対応 | 国産・静音・狭小住宅に最適 |

これらのモデルは、価格を抑えつつ基本性能を確保したい人に最適です。特に「初めてロボット掃除機を導入する一人暮らし」には、このクラスの機能で十分に生活の質を向上させられます。

マッピング・水拭き対応モデル(3〜10万円クラス)

より高い清掃精度やフローリングの皮脂汚れ対策を求める方には、マッピング機能・水拭き対応の中級モデルが最適です。ここでは、人気メーカーの2025年モデルを比較します。

| モデル名 | 価格(目安) | マッピング | 水拭き | 吸引力/稼働時間 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid | 約39,990円 | ○ | ◎ | 約2,200Pa/100分 | 水拭き+吸引のバランス設計 |

| Xiaomi S20 ロボット掃除機 | 約24,800円 | ◎ | ○ | 約2,200Pa/110分 | マッピング搭載で低価格 |

| Anker Eufy Robot Vacuum Omni C20 | 約69,990円 | ◎ | ◎ | 約2,500Pa/120分 | 自動ごみ収集ドック付き |

| Eufy 3-in-1 E20 | 約99,990円 | ◎ | ◎ | 約3,000Pa/120分 | 高性能・多機能モデル(上位機種) |

※価格・仕様は2025年10月時点の参考値です。

※販売店やセールにより変動する場合があります。

中級モデルを選ぶメリット

- マッピング機能で効率的に清掃

部屋の形状を記憶して最短ルートを自動算出。掃除漏れを減らせます。 - 水拭き機能で皮脂汚れも除去

フローリングやキッチン床をサラサラに維持可能。 - スマートアプリで完全自動化

曜日ごとのスケジュール設定やエリア指定清掃も可能。 - 高精度センサーで段差・障害物も検知

15〜20mmの段差を乗り越え、カーペットの端でも停止しにくい設計。

このクラスでは、静音性・稼働時間・マッピング精度の全てで満足度が高く、

仕事で忙しい一人暮らしにも適しています。

どちらを選ぶべきか?価格別まとめ

| 価格帯 | 向いている人 | 特徴 |

|---|---|---|

| 〜3万円 | 初心者・最低限の自動化を求める人 | 掃除の自動化を気軽に体験できる |

| 3〜5万円 | 床材が多様・効率的に掃除したい人 | マッピング・水拭きで清潔感アップ |

| 5万円〜 | 忙しい社会人・長期運用重視 | 自動ごみ収集・AI障害物回避で完全自動化 |

●総評:コスパで選ぶならここがポイント

- 2万円台以下でも性能は十分進化している

- 吸引力は2,000〜3,000Paを目安に選ぶと快適

- 段差15〜20mm対応モデルを選べばストレスが少ない

- 保証・部品供給が安定したブランドを優先すべき

- マッピング+水拭き機能があると一人暮らしの掃除が“ほぼ全自動化”できる

一人暮らしでロボット掃除機を導入する最大の利点は、「掃除を意識しなくても部屋が常に整っている」状態を作れることです。まずは2万円台のベーシックモデルから始め、将来的にマッピング対応モデルへのステップアップを検討すると、コスパと満足度のバランスが最も高くなります。

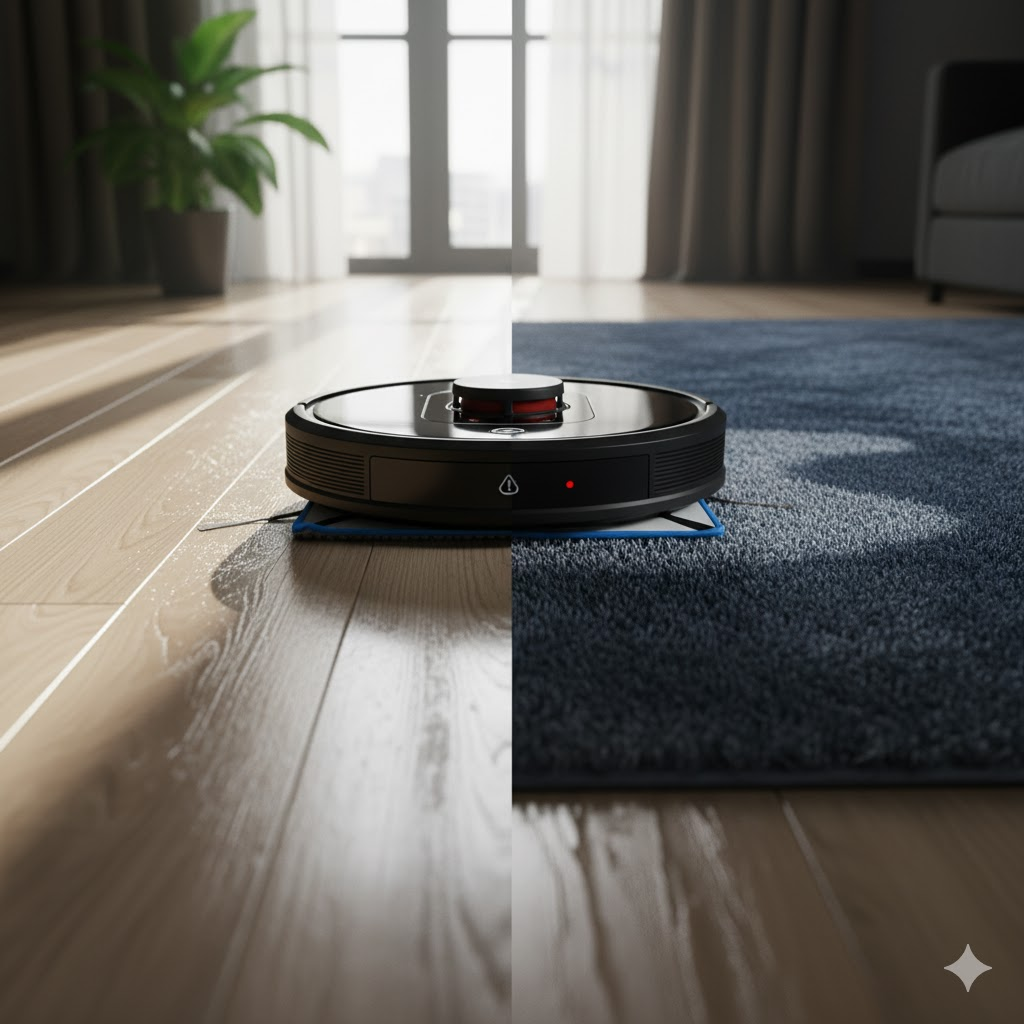

カーペット対応ロボット掃除機の選び方と注意点

フローリングとカーペットが混在する住環境では、ロボット掃除機の選定基準が大きく変わります。特にカーペットは埃やダニ、花粉が繊維の奥に入り込みやすく、吸引性能やブラシ設計が清掃品質を左右します。ここでは、カーペット環境に適した機能や注意点を詳しく解説します。

吸引力と自動パワーアップ機能の重要性

カーペット上ではフローリングよりも強い吸引力が必要です。一般的に、吸引力が2,500Pa以上のモデルであれば、短毛カーペットや薄手ラグのゴミをしっかり除去できます。さらに、床材を自動認識して吸引力を上げる「自動パワーブースト」機能があると、カーペット部分で自動的にパワーを上げ、フローリングでは静音・省電力モードに切り替えるため、効率と快適性を両立できます。

ブラシ素材と毛足への対応

毛足が長いカーペットでは、通常のターボブラシが絡まりやすく、清掃中に回転が止まることがあります。その点、ラバー系デュアルブラシは毛の絡みが少なく、長毛ラグでも安定した清掃を維持できます。また、ブラシ幅が広いタイプは一度の走行で多くのゴミを吸い上げるため、短時間で広範囲をカバーできます。

ブラシのメンテナンスは週1回を目安に行い、絡まった糸や髪の毛を除去してモーター負荷を軽減しましょう。

段差越え性能とラグの固定

厚手カーペットや段差付きの敷物では、ロボット掃除機が乗り上げできるかどうかが重要です。目安として、段差越え能力が18〜20mm以上のモデルを選ぶと安心です。毛足20mmを超えるラグでは、滑り止めシートや四隅の固定を施しておくと、走行時のめくれや絡まりを防げます。

水拭き併用時の注意点

水拭き機能付きロボット掃除機を使用する場合、カーペット検知機能が必須です。モップ部分が濡れたままカーペット上を走行すると、繊維の変色やカビの発生につながるおそれがあります。赤外線や超音波センサーによって床材を判別し、水拭きを自動停止する機種を選びましょう。タンク内の水漏れ防止機構(電磁バルブ制御)があるとさらに安心です。

フローリングとの共存環境でのポイント

- 清掃モードを「自動+エリア分割」で設定し、フローリング→カーペットの順に走行させる

- 吸引強度を床材ごとに調整できるモデルを活用

- カーペットを敷いた範囲が狭い場合は「部分清掃モード」で集中的に対応

このように、カーペット環境では吸引力やブラシ構造、水拭き検知の精度を総合的に見極めることで、清掃効率と安全性を両立できます。

静かで夜でも使えるロボット掃除機の特徴とは

集合住宅や夜間清掃の多い一人暮らしでは、静音性の高さがロボット掃除機選びの大切な基準になります。単に「音が小さい」だけではなく、清掃品質やモーター制御とのバランスが取れているかがポイントです。

静音性を左右する3つの要素

- モーター制御技術

最新モデルでは「ブラシレスDCモーター」や「可変回転制御」が採用され、低速運転時でも吸引効率を維持できます。これにより、動作音を55〜60dB程度に抑えながらも、軽いホコリや髪の毛を十分に吸い上げられます。 - 吸音・防振設計

本体内部に吸音材や防振ゴムを組み込むことで、ファンやギアの共鳴音を低減します。静音設計モデルでは、本体外装の密閉構造により振動音の外部漏れを抑え、夜間でもテレビ視聴や在宅ワークの妨げになりにくくなっています。 - ブラシの接地音

サイドブラシの素材や回転速度も静音性に影響します。柔軟なナイロン製やシリコン製のブラシはフローリングや畳の接触音を最小限に抑えます。

夜間運転に適した機能

- 静音モードの搭載:清掃出力を約70〜80%に制御し、通常モードより約5dB程度静かになります。

- 時間帯別モード切替:アプリで夜間を静音設定にしておけば、日中は強モード、夜間は静音モードと自動で切り替えられます。

- ダストステーションの排気制御:自動ゴミ収集ドックの吸引音は一時的に80dBを超えるため、夜間は収集を翌朝に遅延させる設定が理想です。

集合住宅での運用ポイント

- 夜22時以降の清掃は静音モード限定にする

- 壁際を走行する際の衝突音を抑えるため、壁センサー感度を「低」設定にする

- ラグマットやコルクマットを併用して床反射音を吸収

清掃品質を維持しながら静かに使う工夫

静音性を重視すると清掃力が落ちると誤解されがちですが、吸引経路の密閉性やエアフロー設計が優れた機種では、静音でも十分な集塵性能を維持できます。夜間清掃では、軽いホコリや髪の毛を中心に処理し、週末に通常モードでしっかり掃除するハイブリッド運用が効率的です。

このように、静音性と性能のバランスを見極めれば、夜間でも快適に使えるロボット掃除機を導入できます。

ロボット掃除機の電気代は1ヶ月でいくらですか?の答え

ロボット掃除機の電気代は、稼働時間・吸引レベル・バッテリー効率・充電方法・自動ゴミ収集機能の有無によって変化します。一般的なロボット掃除機の定格消費電力は30〜50W前後であり、運転中よりも充電時の電力消費が大きいのが特徴です。日本の平均的な電力単価を31円/kWhと仮定して計算すると、ワンルームや1Kの住まいで標準モードを週4〜5回、1回あたり45〜60分運転した場合でも、月の電気代はおおむね100〜200円程度に収まります。

電気代の計算方法

計算式は「消費電力(kW) × 運転時間(h) × 回数 × 電力単価」で求められます。たとえば、消費電力0.04kW、1回45分を週4回動かした場合、

0.04kW × 0.75h × 4回 × 4週 × 31円 ≒ 150円/月 程度です。

ダストステーション付きモデルの消費電力

自動ゴミ収集ステーション付きモデルは、清掃後の吸い上げ時に一時的に600〜800Wの電力を消費しますが、その稼働は10〜15秒程度です。そのため月間合計で見ると、電気代への影響は10〜30円程度にとどまります。

節電のポイント

- 夜間やピーク時間を避け、電力単価の安い時間帯に運転

- 清掃モードを「自動」に設定し、吸引レベルを床材に応じて制御

- フィルターやブラシの詰まりを防ぐことで充電ロスを低減

試算イメージ(条件例)

| 条件 | 運転頻度・時間 | 想定消費電力量/月 | 目安の電気代/月 |

|---|---|---|---|

| 標準運転のみ | 週4回×45分 | 2~4kWh | 約60~120円 |

| 標準+強モード併用 | 週5回×60分 | 4~7kWh | 約120~220円 |

| 自動ごみ収集あり | 週5回×60分+収集 | 5~8kWh | 約150~250円 |

※上表は平均的な条件による目安であり、実際の電力単価や使用頻度で上下します。

(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「電気料金の平均単価」

ロボット掃除機は何年くらい持ちますか?耐久性を検証

ロボット掃除機の寿命は、使用頻度やメンテナンスの質に大きく左右されます。多くのメーカーは本体の耐用年数を5〜7年と想定していますが、これはバッテリーや消耗品の交換を前提にした期間です。

バッテリーの寿命

リチウムイオン電池は充放電を繰り返すことで性能が劣化します。充電回数に換算すると約500〜700サイクルが目安で、週4回の運転であれば2〜3年ほどで交換時期を迎えます。メーカー公式では、純正バッテリー交換で再び80〜90%の稼働時間を回復できるとされています。

駆動部とセンサーの耐久性

車輪やモーター、ギアなどの駆動部は摩耗しやすく、埃や毛の巻き付きで故障することもあります。半年に一度のグリスアップやブラシ清掃で寿命を延ばせます。また、赤外線センサーやカメラセンサーは汚れが付着すると誤検知の原因になるため、乾いた布で定期的に拭くことが重要です。

ソフトウェアサポートと交換部品

耐用年数を左右するのは、ハードだけでなくソフトのサポート期間でもあります。Wi-Fi接続型モデルではアプリやファームウェア更新が終了すると利便性が落ちることがあります。交換用ブラシやフィルターが5年以上供給されるメーカーを選ぶと安心です。

長持ちさせるためのメンテナンス習慣

- 月1回:センサー清掃・ブラシ脱着・ダストボックス洗浄

- 半年に1回:バッテリー端子点検と車輪の清掃

- 年1回:ファームウェア更新・全体の動作点検

これらを実施することで、購入から5年以上快適に使用できるケースも多く報告されています。

2chで話題のロボット掃除機の評判と口コミまとめ

匿名掲示板2ch(現5ch)では、ロボット掃除機に関する利用者のリアルな評価が頻繁に交わされています。その内容を分析すると、実際の購入者がどのポイントを重視しているかが浮かび上がります。

主なポジティブ評価

- 「予想以上にホコリが取れる」「ベッド下の埃がなくなった」など、清掃性能への満足感が多い

- 「スケジュール運転が便利」「帰宅時に部屋が整っている」という生活効率への評価

- 「ペットの毛がしっかり取れる」「静音モードが優秀」といった実用面の好印象も見られます

否定的な意見・課題点

- 「配線整理が面倒」「家具の脚に引っかかる」といった環境依存のトラブル

- 「メンテを怠ると吸引力が落ちる」「ブラシ清掃が面倒」など、管理の手間に関する指摘

- 「アプリが不安定」「Wi-Fi接続が切れる」といった通信関連の不満も少数報告されています

書き込み傾向から見える実態

スレッドを追うと、安価モデルでは「吸引力不足」や「耐久性」に関する不満が、上位モデルでは「コスパ」「メンテ頻度」に関する意見が中心となっています。つまり、価格帯ごとに期待値が異なるため、同じ製品でも評価が二極化しやすいのが特徴です。

評価の読み解き方

匿名掲示板の性質上、利用環境・床材・部屋構造による差が大きく、単一の意見で判断するのは危険です。複数の投稿を横断的に読み、

- 自分の部屋の床材(フローリングかカーペットか)

- 家具の配置(狭い通路が多いか)

- 掃除頻度(毎日か週数回か)

などと照らし合わせることで、より現実的な判断ができます。

一方で、口コミはあくまで参考情報であり、最終的にはメーカーの公式仕様やサポート体制を確認することが重要です。

まとめ|ロボット掃除機 一人暮らしで後悔しない選び方

本記事のまとめを以下に列記します。

- ロボット掃除機 一人暮らしの導入可否は床の障害物の少なさで決まる

- いらないと感じる要因は片付け負担と取り残しへの期待差

- 掃除ロボットの欠点は取り残しとメンテの手間への理解で緩和

- 髪の毛対策はラバーブラシや定期的なブラシ清掃が有効

- 頻度は在宅状況と床材で調整し継続しやすさを優先

- 小型モデルは狭い空間やベッド下清掃で効果を発揮

- 水拭きはカーペット検知とモップ管理で仕上がりが安定

- ルンバの強みは学習マップと自動化で時間価値を高める

- 安いコスパ最強おすすめは基本性能とサポートを両立

- カーペットには自動吸引アップとラバー系ブラシが相性良好

- 静かなモデルは夜間の生活リズムに馴染みやすい

- 電気代は運転条件次第で月数十円から数百円の範囲が多い

- 耐久性はバッテリー交換と消耗品供給で大きく伸ばせる

- 2chの評判は複数意見を横断し自室条件に合わせて判断

- 総合的に運用前提を整えれば導入満足度は高まりやすい

コメント