攻殻機動隊漫画 順番で迷っている方へ。

本記事では、まず「攻殻機動隊とは何か」という基本的なあらすじと世界観、主要キャラクターの役割を整理します。さらに、「面白いのか・つまらないのか」といった評価の分かれ方を客観的に分析し、漫画が全何巻あるのか、そして漫画とアニメのどちらから楽しむべきかという判断軸もわかりやすく解説します。

加えて、「攻殻機動隊はどれから読むべきか」という入口設計や、各巻・各シリーズの特徴比較、「漫画を無料で読む際の注意点」や「Netflixでの見る順番」など、読者が気になるポイントを一つの記事で網羅。最後まで読むことで、攻殻機動隊漫画の正しい読む順番とシリーズ間の関係性が明確に整理できます。

・原作漫画の全体像と読む順番の最適解

・各シリーズの世界線とNetflix視聴の流れ

・漫画とアニメの先後関係と選び方の基準

・無料で読む方法の安全性と注意点

攻殻機動隊漫画 順番を徹底ガイド!読むべき理由とは

●このセクションで扱うトピック

- 攻殻機動隊とは あらすじと魅力を紹介

- 世界観と登場人物から見る作品の深み

- 原作漫画と漫画 全何巻かを完全整理

- 原作の順番は?理解すべき流れを解説

- 攻殻機動隊はどれから読むべき?初心者向けナビ

- 漫画 どれがおすすめ?タイプ別の選び方

攻殻機動隊とは あらすじと魅力を紹介

情報ネットワークが社会の神経系として機能する近未来を舞台に、公安9課がサイバー犯罪や国際政治にまたがる事件を追跡します。物語の中心には、電脳化や義体化といった身体拡張技術が置かれ、個人の記憶や自我はどこまで技術に依存できるのかという問いが通奏低音のように流れます。捜査劇としての臨場感、銃撃戦や光学迷彩を用いた戦術と電脳戦の複合、そして倫理・哲学的テーマの重なりが、シリーズの読み応えを生みます。

作品を貫くテクノロジーの基礎

電脳化は脳に情報入出力インターフェースを設け、ネットワークと直接接続する設定です。現実世界のブレイン・マシン・インターフェース(BMI)やニューロプロステティクスに相当する技術概念で、作中では会話すらデータ通信で完結します。義体化は生体部位を人工パーツに換装する技術で、四肢単位から全身まで段階があります。これらが普及した社会では、記憶の改竄、人格複製、遠隔義体操作といった新種の犯罪や軍事利用が生まれ、公安9課は法執行とサイバー防御を横断する任務に当たります。

物語設計の見どころ

捜査パートでは、現場証拠とログ解析、監視カメラのメタデータ、トラフィックの相関分析など、物理とサイバーの両面から事件を分解します。アクションでは、義体の超人的機動、光学迷彩によるステルス、思考戦車の戦術AIが見せ場となります。思想面では、ゴースト(自我)の所在、集合知と個の境界、国家と企業の情報統治などが繰り返し扱われ、単発エピソードと長編アークの双方でテーマが深化します。

キー用語の早見表

| 用語 | 概要 | 物語上の機能 |

|---|---|---|

| 電脳化 | 脳に入出力機構を実装して通信・拡張知覚を可能にする | 電脳戦、記憶ハッキング、無音通信の前提 |

| 義体化 | 肉体を人工パーツへ換装(部分〜全身) | 超人的身体能力とアイデンティティの揺らぎ |

| 光学迷彩 | 可視光学的に背景と同化する隠密技術 | 潜入・奇襲・撤退の要 |

| 思考戦車 | 自律行動AIを搭載した多脚兵器 | 群体化、自己認識の獲得というテーマ装置 |

| ゴースト | 自我・意識の核を示す概念 | 人間性の条件をめぐる中心問い |

サイバー空間と現実空間が密接に連動する世界観は、今日の社会でも関心が高まるサイバーセキュリティの課題と響き合います。政府の年次報告でも重要インフラや官民連携の必要性が強調されており、現代的な文脈で作品を読み解く視座を与えてくれます。

世界観と登場人物から見る作品の深み

舞台は、高度にネットワーク化された都市社会です。道路、金融、福祉、軍需、報道などの社会インフラはすべて相互接続され、一部の障害や攻撃が社会全体へ瞬時に波及します。

公安9課(通称:攻殻機動隊)は、この複雑系の中心で政治交渉・情報工作・現場作戦・電脳戦を横断的に担当する国家直属の特殊部隊です。各メンバーは軍事・諜報・心理・倫理の専門家で構成され、単なる戦闘集団ではなく、「情報社会の安全保障機構」として機能しています。

主要メンバーの役割と専門性

課長の荒巻大輔は、国際政治・企業間戦略に通じた交渉人であり、現場に高い裁量を与える一方、国家戦略の一端を担う情報外交の要として動きます。

草薙素子は、完全義体化された指揮官であり、サイバー作戦・電脳侵入・心理戦において圧倒的なパフォーマンスを発揮します。並列処理と情報統合の能力により、複数の作戦軸を同時進行で制御する姿は、人間とAIの境界を体現しています。

バトーは軍出身の戦闘スペシャリストで、重火器・突入戦・車両戦術を得意とし、部隊の前線を統率します。

トグサは数少ない“ほぼ生身”の隊員として、市民的倫理感と直感的推理を武器に、公安9課の人間性のバランサーを担います。

イシカワは情報解析とOSINT(オープンソース・インテリジェンス)の専門家であり、ネットワークの奥底に潜む情報の潮流を読み解きます。

サイトーは狙撃・監視の達人で、現場の安全確保と戦況分析を担い、チームの「目」として機能します。

主力登場人物 一覧表

| キャラクター | 役職・立場 | 特徴・専門分野 | 象徴するテーマ |

|---|---|---|---|

| 草薙素子(くさなぎ もとこ) | 公安9課少佐(指揮官) | 全身義体化/電脳戦・サイバー戦のスペシャリスト | 自我と身体の分離、人間とAIの境界 |

| 荒巻大輔(あらまき だいすけ) | 公安9課課長 | 政治交渉・情報操作・戦略設計の指揮官 | 国家権力と個人のバランス |

| バトー | 副指揮官・戦闘班リーダー | 重火器・突入・車両戦術に特化 | 忠誠と感情、義体化の限界 |

| トグサ | 捜査員/元刑事 | ほぼ生身/直感・倫理的判断に優れる | 人間性と倫理の維持 |

| イシカワ | 情報戦オペレーター | OSINT・電脳解析・バックエンド捜査 | 情報社会の裏側を読む洞察力 |

| サイトー | 狙撃手 | 光学迷彩対応の高精度スナイパー | 精密性と孤独、冷静な観察者 |

| パズ | 現場工作・潜入担当 | 暗殺・諜報に長ける/裏社会の情報源を持つ | 境界的存在としての現実主義 |

| ボーマ | 技術支援・爆発物処理 | 義体改造やハードウェア解析が得意 | 技術と肉体の融合 |

| タチコマ | AI搭載思考戦車(多脚戦車) | 自律行動・並列学習/群体知能の象徴 | 集合知・AI倫理・自己犠牲 |

| クゼ・ヒデオ | 元難民/テロリストリーダー(S.A.C.2nd GIG) | ネットワーク上での信仰的カリスマ | 個と集合の意識、反国家思想 |

この表のように、公安9課のメンバーはそれぞれが異なる専門性と哲学を体現しており、一人ひとりが社会構造の断面を象徴する存在です。

技術・政治・倫理・感情の交差点に立つことで、攻殻機動隊という物語は単なるSFを超え、「人間とは何か」を問う総合的な思想劇となっています。

AI兵器タチコマが映す集合知の課題

タチコマは、人工知能を搭載した自律型思考戦車であり、攻殻機動隊シリーズの中でも特に象徴的な存在です。彼らはネットワーク共有によって「経験」「記憶」「判断基準」を互いに同期させながら学習します。

この構造は現実のスウォームAI(群体人工知能)に通じ、学習が進むほど個体差が減少し、やがては「自己」と「他者」の境界が曖昧になります。

タチコマたちが直面する「自己犠牲」「任務の主体」「命令の意味」といった問題は、現代AI倫理の中心的課題である「アライメント問題(人間の意図とAI判断の整合性)」に直接対応しています。

彼らの行動は、技術が人格や倫理を内包しうるかというテーマを、感情的かつ哲学的に提示するものであり、シリーズを象徴する感動的要素の一つです。

社会設計とリスクのバランス

高利便社会の裏側では、電脳化によって生体情報・金融データ・行政記録が一元管理され、単一点障害(Single Point of Failure)が社会全体のリスク要因となります。

物語の中で描かれるハッキング事件や情報操作は、現実のサイバー攻撃構造を先取りしており、ゼロトラスト・セキュリティやフォレンジック監査といった概念を予見的に描いています。

攻殻機動隊は、単なる未来像ではなく「技術と倫理の均衡点をどう設計するか」という課題を、ドラマとして体現しているのです。

人間性の定義をめぐる対話

義体化や電脳化が進めば進むほど、「身体」「記憶」「関係性」のどこに人間の核が宿るのかが問われます。

草薙素子は、肉体を持たない存在として自由を得た一方で、「自己の連続性」という問いに苦しみます。

トグサの生身の感覚、バトーの義体に宿る情緒、荒巻の制度的倫理観——これらが交錯することで、“人間性とは何か”という哲学的議論が物語全体を貫いているのです。

攻殻機動隊は、テクノロジーを賛美するのではなく、その裏にある「選択」「犠牲」「限界」まで描き切ることで、読者に深い思考の余白を残します。

原作漫画と漫画 全何巻かを完全整理

攻殻機動隊の原作漫画は、士郎正宗によって構築された極めて高密度なサイバーパンク世界の出発点です。原作は大きく以下の三作品で構成され、シリーズ全体の思想的・技術的基盤を形成しています。

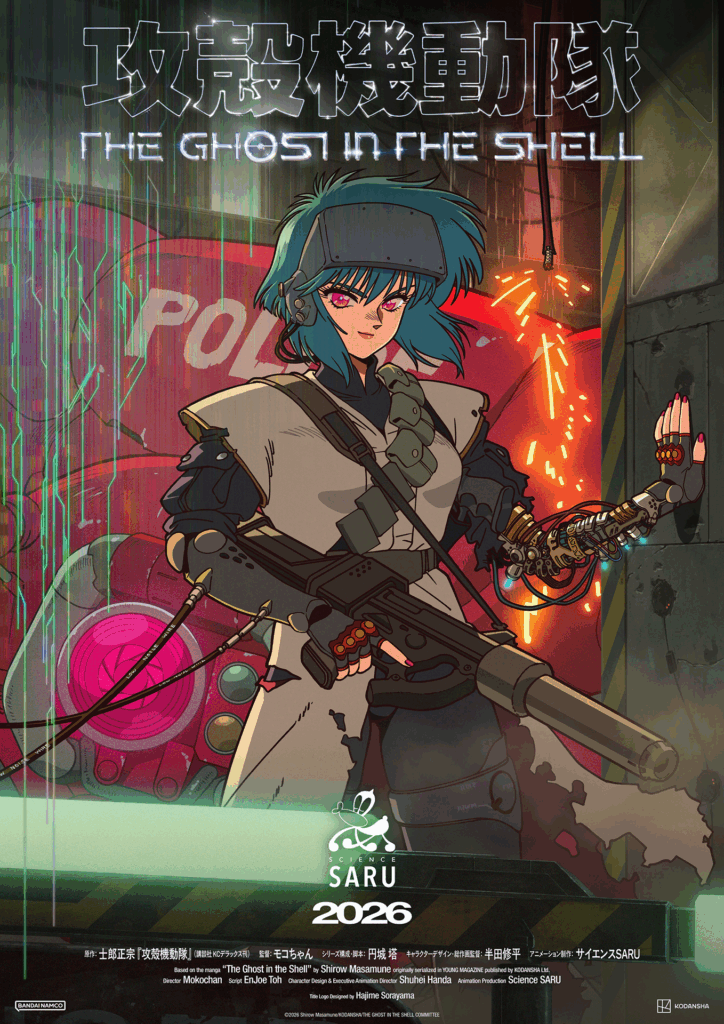

- THE GHOST IN THE SHELL(1989年初出)

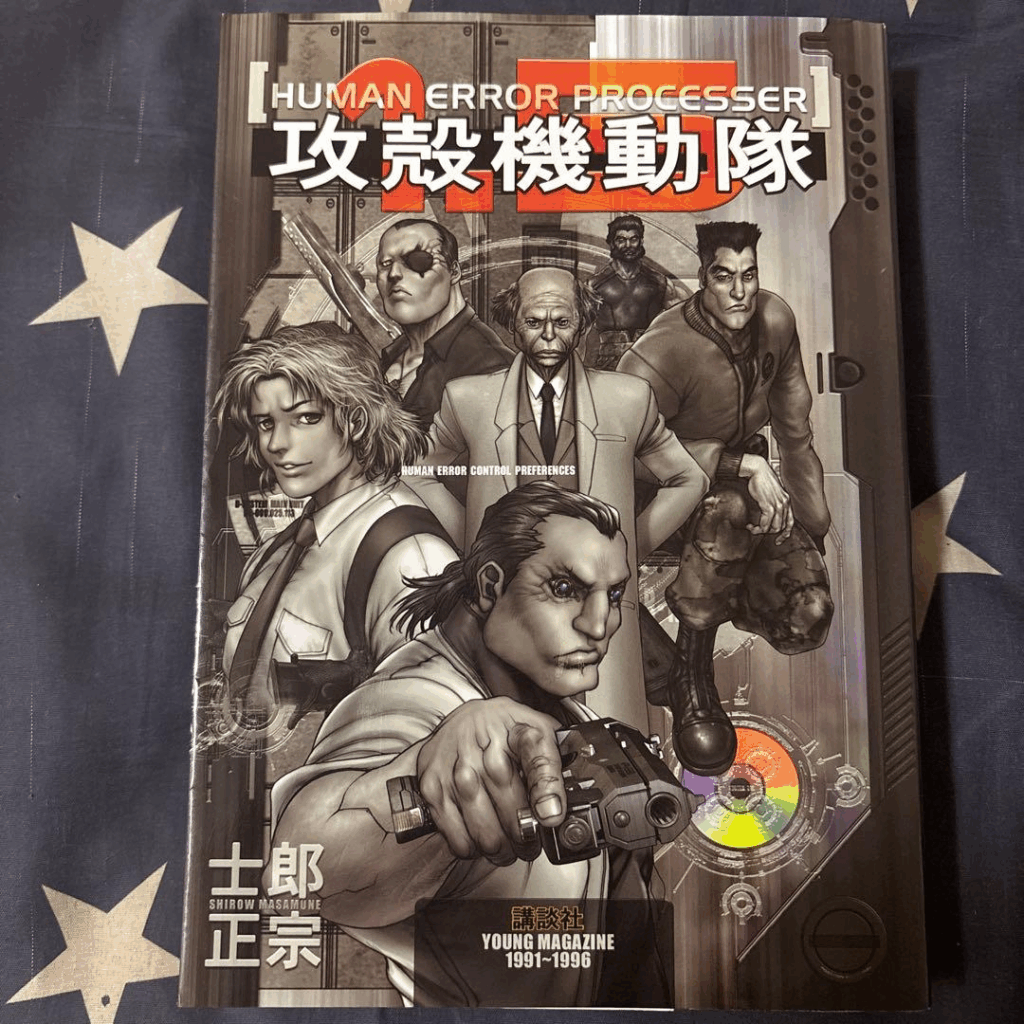

- 攻殻機動隊1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER(1991〜1996年連載)

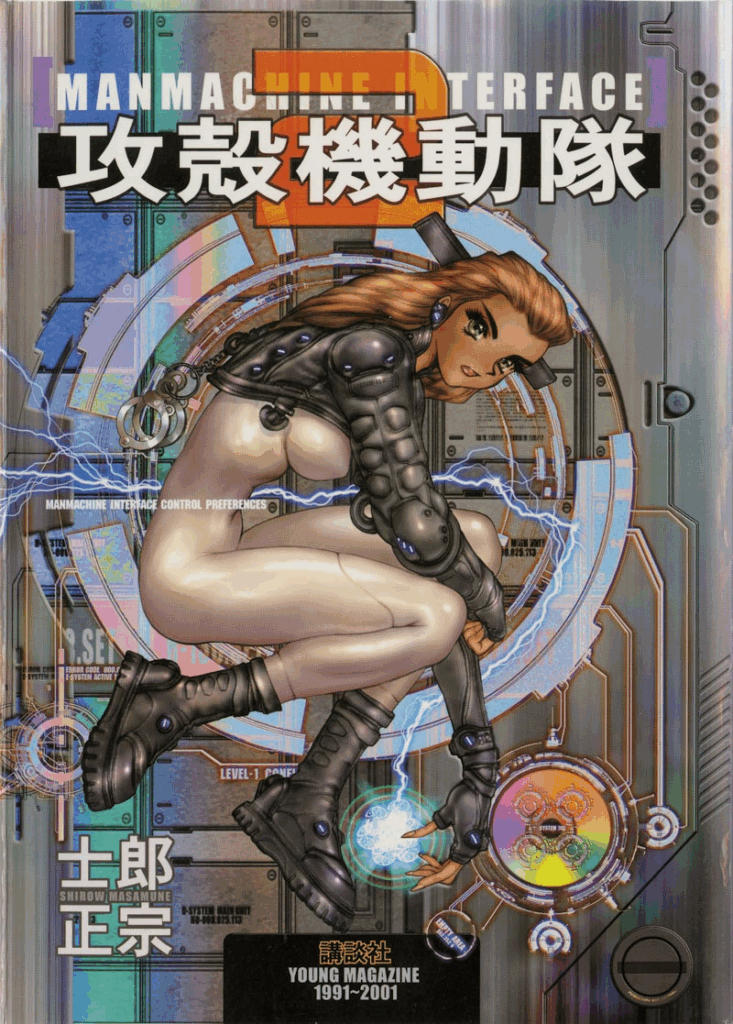

- 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE(2001年刊行)

これら三冊で原作漫画は完結しており、実質的に全3巻構成です。途中に「1.5」が位置することで、1と2の間に発生した空白期間を補完し、読者が物語と世界観をより深く理解できる設計になっています。

各巻の内容と特徴を詳細に整理

| 巻数 | タイトル | 主要テーマ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1 | THE GHOST IN THE SHELL | 電脳化社会と公安9課の創設 | 技術的設定の基礎と哲学的テーマの導入 |

| 1.5 | HUMAN-ERROR PROCESSER | 人間の過失・社会構造の歪み | 中編連作で日常業務や倫理問題を描写 |

| 2 | MANMACHINE INTERFACE | 電脳と自我の融合・超越 | 意識拡張と情報空間の完全接続を追求 |

第一巻では、電脳化社会のメカニズム、公安9課(通称・攻殻機動隊)の設立背景、そして主人公・草薙素子が直面する「人間とAIの境界」という根幹テーマが提示されます。注釈や脚注には、作中世界の技術仕様や用語の解説が緻密に書かれており、まるで技術論文を読むかのような精度です。

第二巻(1.5)は、短編連作形式を採用し、個々の事件を通じて「制度疲労」「電脳犯罪」「メディア操作」など現代社会にも通じる課題を扱います。特に「HUMAN-ERROR」というタイトルが示すように、AIや機械ではなく人間自身の脆さと矛盾に焦点が当てられています。これはシリーズ全体の中でも倫理的深度が際立つ巻といえるでしょう。

第三巻(2)は、物語が情報空間の内部へと完全に移行します。草薙素子は「ネットワーク化された存在」へと進化し、個体としての境界を超えた意識の拡張を描きます。この巻は、哲学的・情報科学的要素が最も濃く、文章の密度が極めて高いのが特徴です。

また、全巻を通じて描かれるテーマには、AI倫理、ネットワークセキュリティ、情報統治、個人の自由と国家の管理など、現代社会でも議論が続く論点が多く含まれています。こうした構造的主題は、現実の情報通信政策や技術開発の方向性にも通じる要素を持っています。

各巻は単体でも理解可能ですが、全体を順序通りに読むことで、攻殻機動隊という壮大な思想的アーキテクチャの成長過程を体感できる構造になっています。脚注や図解を読み飛ばさず、段階的に読み進めることで、作品に込められた情報社会論の奥行きがより明確に浮かび上がるでしょう。

原作の順番は?理解すべき流れを解説

攻殻機動隊の原作漫画は、士郎正宗によって1989年から2001年にかけて執筆されたもので、出版順と物語の時系列が一致しているという稀有な構造を持ちます。

そのため、読者は作者の思想の発展や社会観の深化を段階的に追体験できるのが大きな特徴です。以下の順番で読むことで、物語世界の「技術的進化」と「哲学的深化」の両面を自然に理解できます。

① THE GHOST IN THE SHELL(攻殻機動隊 第1巻)

― 電脳社会の基礎構造と「ゴースト」の定義を描く

シリーズの出発点となる本作は、電脳化社会の全体像を明示した攻殻機動隊世界の設計図です。

物語は公安9課のサイバー犯罪捜査を軸に展開しながら、義体化・電脳ダイブ・ゴーストハックなど、後のSF作品にも多大な影響を与えた概念を初めて体系的に提示します。

特に重要なのは、「ゴースト」という概念の導入です。ゴーストとは単なる意識や人格ではなく、「情報と肉体をつなぐ曖昧な領域」であり、これが本シリーズの哲学的中核をなしています。

草薙素子は全身義体でありながら、人間的な自我を保って行動することで、「人間性とは何か」という問いを体現する存在として描かれます。

また、作品全体に散りばめられた欄外注釈や専門用語の脚注は、単なる装飾ではなく、世界設定の「裏マニュアル」として機能しています。情報セキュリティ、ネットワークインフラ、脳科学に関する技術的な説明が細かく記されており、実際に現代のインターネット社会の概念に先行する予言的内容も多く見られます。

本巻を丁寧に読み込むことで、「攻殻世界」がどのような社会基盤を前提に成立しているのかが明確に理解できます。

② 攻殻機動隊 1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER

― 制度と人間の「バグ」が顕在化する運用段階の物語

1.5巻は、1巻と2巻の間を埋める補完的な位置づけの短編集です。タイトルの「HUMAN-ERROR PROCESSER(人的誤処理)」が示す通り、完璧に見える電脳社会の中で起きる“人間的ミス”や“倫理的ほころび”を描き出します。

攻殻機動隊の活動は、この作品でより現実的な「行政的・警察的リアリティ」を帯び、読者は制度と人間の間にある摩擦を具体的に理解できます。

代表的なエピソードでは、AIに支配されたネットワークの運用事故や、法制度の解釈によって人間の尊厳が脅かされる状況が描かれます。

草薙素子やトグサたちは、技術的には解決可能な問題であっても、政治・倫理・感情が複雑に絡み合う現実の壁に直面します。これにより、「人間社会におけるテクノロジーの限界」という主題が明確化されます。

また、1.5巻は構成上、短編形式をとるため、1巻よりも読みやすく、各話のテーマ性が際立っています。

デジタル技術と人為的エラーの対比が強調され、現代社会におけるサイバーセキュリティやAIガバナンスの課題にも通じる内容となっています。

③ 攻殻機動隊 2 MANMACHINE INTERFACE

― 情報空間の彼方で「人間と機械の融合」を描く最終章

第2巻では、物語の舞台が現実の肉体世界から情報空間そのものへと完全に移行します。

主人公・草薙素子は「草薙素子」という個体から脱皮し、「情報存在=分散意識」としての新たな段階に到達します。

この巻は、攻殻機動隊シリーズの中で最も抽象度が高く、哲学的・技術的に密度の高い作品です。

物語の焦点は、「人間が情報の中で生きるとはどういうことか」という存在論的なテーマにあります。草薙は複数の電脳体として並列稼働し、自己と他者、個と集合、情報と意識の境界を越えながら行動します。

ここでは、社会や国家といった枠組みがもはや意味をなさず、すべての存在がネットワークを介してつながる新しい存在形態が提示されます。

作画表現も劇的に変化しており、情報流や電脳視界を抽象的なビジュアルで描くことで、「読者が情報空間を体験する」構造になっています。

難解ではありますが、1巻・1.5巻で提示された社会的・技術的土台を踏まえた上で読むと、攻殻機動隊の思想的到達点として圧倒的な説得力を持ちます。

読書の実践的アドバイス

攻殻機動隊の原作は、脚注・専門用語・略語が非常に多く、1ページあたりの情報密度が高いのが特徴です。

そのため、1巻を精読しながら用語を整理し、1.5→2の順で段階的に理解を深めることが重要です。

特に以下の用語群は、後の巻で繰り返し登場するため、メモを取りながら読むと理解が格段に進みます。

- 電脳ダイブ:人間の意識をネットワークに直接接続する技術

- ゴーストハック:他者の電脳を侵入・操作する行為

- 義体化:人体をサイボーグ化し、脳のみを残す技術

- ネットワーク防壁:電脳情報を保護する防衛層

これらの概念は、単なるSFガジェットではなく、人間の自由・倫理・社会制度を再構築するための哲学的装置として機能しています。

補足:派生作品との関係性

原作漫画の時系列は、アニメ版や映画版と必ずしも一致しません。

しかし、思想の系譜という点では、映画『GHOST IN THE SHELL』(押井守監督・1995)や『イノセンス』(2004)が、原作の理念を別の角度から再構築したものであることがわかります。

したがって、原作を出版順に読むことで、アニメや映画における「再解釈の意図」や「時代ごとの技術観の変化」もより明確に理解できます。

この直線的な読書順(1 → 1.5 → 2)をたどることは、攻殻機動隊シリーズ全体を貫く最大のテーマ——

「人間とは何か、そして情報化した世界で“個”は成立するのか」

という問いを、最も純粋な形で体験する道筋になります。

攻殻機動隊はどれから読むべき?初心者向けナビ

攻殻機動隊の世界は、電脳化・義体化・AI社会といった高度な概念が複雑に絡み合うため、初めて触れる際には「どこから読むべきか」に悩む読者も多いでしょう。もっとも自然で理解を深めやすい導入ルートは、やはり原作第1巻『THE GHOST IN THE SHELL』から読むことです。ここで作品世界の基本構造を把握しておくことで、その後の1.5巻や2巻に描かれる拡張的なテーマにもスムーズに接続できます。

第1巻では、公安9課の設立経緯や電脳化社会の基礎理論が体系的に提示され、主要キャラクターである草薙素子、バトー、トグサらの関係性が立体的に描かれます。アニメや映画で攻殻機動隊を知った読者にとっても、この巻を読むことで、作品全体の思想的・技術的な基盤を正確に理解することができます。

その後、余裕があれば第1.5巻『HUMAN-ERROR PROCESSER』を経由し、短編連作を通じて公安9課の日常業務や社会的制度の運用面を理解しましょう。これはシリーズの中でも現実社会に最も近いスケールで描かれた巻であり、攻殻機動隊という組織がどのように「国家」「個人」「AI」と向き合っているかが具体的に見えてきます。

最後に読むべき第2巻『MANMACHINE INTERFACE』では、物語が情報空間の奥深くへと進みます。草薙素子が肉体から解放され、ネットワーク上の存在となることで、人間の意識とAIの融合という究極のテーマが展開されます。抽象度が高く、専門的な語彙や概念が多く登場しますが、これまでの巻を読んでおくことで無理なく理解できる構成になっています。

読書を進める際のコツとしては、以下のような方法が有効です。

- 重要な用語や設定をノートにまとめる

電脳化・ゴースト・義体・AIなど、シリーズ全体に共通する概念を整理しておくことで、後の理解が深まります。 - 1巻ごとに時間をかけて読む

一度で理解できない箇所も多いため、1章ずつ読み返すことで思想的な繋がりが見えてきます。 - 原作の順番を守る

出版順と時系列が一致しているため、構造的な理解が進みやすく、テーマの発展を段階的に体験できます。

攻殻機動隊は、いわば情報社会の倫理を問う思想書の側面を持つSF漫画です。そのため、単なる娯楽作品として読むよりも、現実社会のテクノロジーやAI政策と照らし合わせながら読むと、作品の射程が一層明確になります。

漫画 どれがおすすめ?タイプ別の選び方

攻殻機動隊シリーズは、各巻ごとにテーマ・雰囲気・難易度が大きく異なります。そのため、自分の読書スタイルや興味分野に合わせて選ぶことが重要です。ここでは、目的別におすすめの巻を整理して紹介します。

思想・設定を掘り下げたい人には「1巻」

「THE GHOST IN THE SHELL」は、サイボーグ技術やAI倫理など、現代のテクノロジー論に直結するテーマが多数登場します。欄外注釈や脚注には、作者・士郎正宗による技術考察が豊富に含まれ、コンピュータ・ネットワーク・情報処理の専門用語が頻出します。

科学的な根拠や社会制度の描写も極めて緻密で、情報哲学やシンギュラリティに興味がある読者には最適です。難解な部分も多いですが、その分リターンも大きく、最も多くの読者が「再読」する巻でもあります。

ストーリー性・捜査劇を楽しみたい人には「1.5巻」

「HUMAN-ERROR PROCESSER」は、公安9課の通常任務を描いた中編連作で構成されています。1話ごとに完結しながらも、社会構造・メディア操作・サイバー犯罪といった要素が密接に絡み合います。

物語のテンポが軽快で、推理・戦術・人間ドラマのバランスが取れているため、シリーズの中で最も読みやすい巻です。特に、アニメ版「S.A.C.」シリーズが好きな読者にとっては、作品構造が近いため親しみやすいでしょう。

哲学・抽象思考に没入したい人には「2巻」

「MANMACHINE INTERFACE」は、ネットワーク上での人格分散や意識の拡張をテーマとし、現実と仮想の境界が完全に曖昧になります。

描写はデジタル的・抽象的で、テキスト密度も極めて高く、読解には相応の集中力が求められます。

一方で、ここで提示される“人間の進化後の姿”というテーマは、攻殻機動隊全体の思想的結論にあたります。哲学的思考を楽しむタイプの読者や、人工知能・認知科学・情報論に関心がある層にとっては、非常に深い満足感を得られる巻です。

読書のアプローチ例

- 「まず世界観を掴みたい」→ 1巻のみ

- 「キャラの関係性を楽しみたい」→ 1.5巻から

- 「思想の終着点を知りたい」→ 2巻まで通読

- 「時間がないけど概要を掴みたい」→ 1巻主要事件+1.5巻1話

参考表:原作漫画の特徴早見

| 巻 | 主眼 | 雰囲気 | 推奨読者層 |

|---|---|---|---|

| 1 | 基本概念と主要事件 | シリアスで精緻 | 初学者全般、原作理解を深めたい人 |

| 1.5 | 捜査と運用の補完 | 読みやすい短編型 | 捜査劇・社会派SFが好きな人 |

| 2 | 並列化と高度情報空間 | 複雑で密度高 | 思索派・AI・哲学に関心がある人 |

このように、攻殻機動隊の漫画は巻ごとに異なる知的刺激をもたらす作品です。自分の関心分野に沿って読み進めることで、物語だけでなく現代社会そのものへの洞察が深まるでしょう。

攻殻機動隊漫画 順番の正解ルートと楽しみ方

●このセクションで扱うトピック

- 漫画 アニメ どっちを先に見ると良い?

- 面白い つまらないの評判を客観的に分析

- 漫画 無料で読む方法と注意点まとめ

- 見る順番 Netflixでの視聴ガイド

- 攻殻機動隊漫画 順番のまとめとおすすめルート

漫画 アニメ どっちを先に見ると良い?

攻殻機動隊の世界に入る際、多くの読者・視聴者が迷うのが「漫画から入るべきか」「アニメから見るべきか」という順序の問題です。どちらにも明確な利点と特徴があり、自分の理解スタイルや目的に応じて選ぶのが最も合理的です。

漫画先行で得られる知的充実と深層理解

原作漫画を先に読む最大のメリットは、攻殻機動隊の思想的・技術的な基礎を原典の形で把握できることにあります。

士郎正宗の筆致は極めて情報密度が高く、電脳化・義体化・AI自我・ネットワーク倫理といった要素を、欄外注釈や専門脚注で徹底的に掘り下げています。これらは後のアニメ版や映画版の思想的骨格を形成しており、「情報化した人間社会」そのものの設計思想を理解できる貴重な資料でもあります。

漫画版は科学・哲学・政治・サイバー倫理が交錯する構造になっており、専門用語の多さから初見ではやや難解です。しかし、実際に登場する技術設定の多くが、現実のサイバーセキュリティやAI研究と重なっています。たとえば「電脳ネットワーク」や「ゴーストハック」といった概念は、現代のIoT社会・サイバー攻撃構造と強く関連しており、実際の政策研究でも言及されるほどです。

したがって、論理的・分析的に理解を深めたい人には、漫画から読むアプローチが最も効果的です。原作を通じて攻殻機動隊の哲学・社会構造・テクノロジー観を体系的に理解した上で、アニメ版の改変点や演出意図を検証すると、より深い読解体験につながります。

アニメ先行で得られる没入感と視覚的理解

一方、アニメ版は「世界観を体感する」ための最適な入口です。特にテレビシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(S.A.C.)』や、劇場版『GHOST IN THE SHELL』(1995)は、映像表現・音響・演出によって電脳世界の臨場感を視覚的・聴覚的に再現しています。

アニメ版の魅力は、抽象的な概念をビジュアルで直感的に理解できる点です。電脳ダイブや光学迷彩といったサイバーパンク的要素が映像化されることで、観る側が“体験として”世界に没入できます。特に押井守監督版では、哲学的な独白や静的な間を多用し、「人間の意識とは何か」というテーマを映像詩的に描いています。

また、S.A.C.シリーズはエピソード単位で完結する物語構成が多く、群像劇としての完成度が高いのも特徴です。複数の社会問題(テロ、難民、国家機密、報道統制など)を並列的に描きながらも、全体のストーリーとして整合性を保っており、初心者にも理解しやすい構成になっています。

アニメはストーリー理解のハードルが低く、登場人物の関係性や世界構造を感覚的に掴みやすいため、知識がなくても没入できます。

双方向の補完関係

最も理想的なアプローチは、アニメで世界観を体感し、その後に漫画で思想的深層を読み解く方法です。

アニメによって主要人物や社会背景を把握しておくと、漫画の抽象的な哲学的展開を理解しやすくなります。逆に、原作を先に読む場合は、アニメ版を通してビジュアル化された「電脳社会」を確認することで、理論と感情の両面から作品を楽しめます。

つまり、両者は競合するものではなく、思想(漫画)と体験(アニメ)をつなぐ相互補完関係にあります。

攻殻機動隊 漫画版とアニメ版の比較表

| 項目 | 漫画版(士郎正宗原作) | アニメ版(S.A.C.・映画含む) |

|---|---|---|

| 主な作者・監督 | 士郎正宗(原作・作画) | 押井守(劇場版)/神山健治(S.A.C.) |

| 発表時期 | 1989〜2001年 | 1995年〜(映画・TV・Netflix含む) |

| 世界観の特徴 | 電脳化・義体化・ネット社会を理論的に構築 | 技術・社会問題を映像と音で体験的に描写 |

| 主なテーマ | 自我・情報倫理・社会制度・意識の拡張 | 個と集合の関係・国家と市民の境界・AIの進化 |

| 表現手法 | 脚注・注釈・概念解説を多用した情報的文体 | 映像演出・音響・間の表現による感覚的描写 |

| 構成 | 各話完結+哲学的考察中心 | 群像劇+社会事件形式(S.A.C.) |

| 理解難度 | 高い(専門用語・理論多) | 中程度(ビジュアルで補完) |

| おすすめ対象 | 分析・考察好き、哲学志向の読者 | 映像で世界観を感じたい視聴者 |

| 代表作 | 『THE GHOST IN THE SHELL』『1.5』『2』 | 『GHOST IN THE SHELL』(1995)、『S.A.C.』『SAC_2045』 |

| 魅力の本質 | 情報社会の哲学的設計図 | 社会と人間の葛藤を描く映像ドラマ |

選択基準のまとめ

- 論理的に理解したい人 → 漫画先行(知識・思想重視)

- 感覚的に没入したい人 → アニメ先行(物語・演出重視)

- 両方を深く味わいたい人 → アニメ → 漫画の順(ビジュアル理解+思想深化)

攻殻機動隊は、「情報社会における人間とは何か」を問う知的エンターテインメントの金字塔です。

どちらの順序でも作品の本質に辿り着けますが、映像で世界観を掴み、漫画で思想を読み解く「二段階アプローチ」が最も豊かな体験をもたらします。

面白い つまらないの評判を客観的に分析

攻殻機動隊の評価が「面白い」「つまらない」に二分されるのは、情報量の膨大さと思想的テーマの重さに起因します。

作品が扱うのは単なるSF的な未来像ではなく、「情報社会」「AI倫理」「個人と国家」「意識の同一性」といった現代哲学にも通じる普遍的テーマです。

そのため、娯楽を求める層と思想を読み解く層で評価軸がまったく異なるという独特の構造を持っています。

「面白い」と感じる層の特徴と具体的評価

多くの支持者が挙げる「面白さ」は、ストーリーの派手さではなく知的刺激と思想的深みにあります。

攻殻機動隊のファンレビューや学術的分析では、次のような要素が高く評価されています。

1. 科学・AI・哲学を融合したリアリティの高さ

作品内で描かれる「電脳化」「義体」「ゴーストハック」は、現実のAI研究や脳科学、ネットワークセキュリティの延長線上にある概念です。

特に1989年の漫画初版時点で、クラウド的情報共有やIoT社会の原型を描いた点は**「予言的SF」**として再評価されています。

SNS上の感想でも、「現代のChatGPTやサイバー攻撃の構造を30年前に描いていたのがすごい」「技術考証が現代でも破綻していない」といった声が多く見られます。

2. 知的快楽としての「読解作業」

士郎正宗の原作漫画には、各ページに脚注・注釈が数十行も記されることがあります。

これを“解析すること”自体を楽しむ読者も多く、「辞書を片手に読むSF」と称されることもあります。

知的好奇心の強い層にとっては、この“読解ゲーム的要素”が最大の魅力となっています。

3. 社会・政治構造のリアルさ

『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』では、難民問題・情報戦・国家安全保障・報道統制といった社会課題が物語の軸として描かれます。

「架空の未来ではなく、今起きている現実をメタ的に描いている」と感じる視聴者が多く、政治学やメディア論の観点からも評価されています。

また、Netflix配信時の視聴レビューでは「現代社会の鏡のようで怖い」「今読むと“未来”ではなく“現在”の話に思える」といった反響もありました。

「つまらない」と感じる層の特徴と具体的指摘

一方で、攻殻機動隊を「つまらない」と評する声も少なくありません。その多くは物語テンポの遅さや抽象的なセリフ回しに起因しています。

1. ストーリーより哲学が前に出すぎる

SNSやレビューサイト(例:Filmarks・アニメレビュー掲示板)では、

「哲学的な独白が長くて話が進まない」「何を言いたいのか分からなくなる」といった声が一定数存在します。

特に押井守監督の劇場版『GHOST IN THE SHELL(1995)』は、映像美と対照的にセリフが難解で、初見では「ストーリーよりも思想を語る映画」と感じる人も多いようです。

2. 専門用語が多く、集中力を要する

攻殻機動隊では、「電脳戦」「義体化」「並列分散処理」「情報干渉」「AI融合」といった専門的な用語が頻出します。

原作を初めて読む人のレビューでは、「注釈が多すぎてストーリーに集中できない」「一度読むだけでは理解できない」という意見も見られます。

特に1巻の『THE GHOST IN THE SHELL』は情報量が圧倒的で、1ページ読むのに数分かかるケースも珍しくありません。

3. 感情的なドラマ性が希薄と感じる人も

アニメ版では冷静な論理展開が続くため、感情的な共感を求める視聴者には物足りない場合があります。

「キャラクターの心情よりも社会システムの話が中心」「人間関係のドラマが少ない」といった意見が、“感情移入しづらい”という評価につながっています。

作品の読み方を変えると印象が変わる

攻殻機動隊は、「捜査劇」として見るか、「思想小説」として読むかで印象がまったく異なります。

- 捜査劇として読む場合:

公安9課の現場捜査・電脳戦・政治的駆け引きなどを軸にすれば、テンポの良いSFアクションとして楽しめます。

特に『S.A.C.』シリーズは各話完結型で、刑事ドラマのような構造をしており、初見でも理解しやすいです。 - 思想小説として読む場合:

草薙素子や荒巻大輔の台詞に注目すると、「自我の拡張」「自由意志」「国家と個人の関係」といった哲学的主題が浮かび上がります。

これはもはや娯楽作品というより、情報哲学を視覚化した思想書としての価値を持っています。

評価の二極化は「密度」と「目的意識」の問題

攻殻機動隊は、読者・視聴者に“能動的理解”を要求する作品です。

そのため、「なんとなく楽しみたい人」には難解で、「理解する意欲のある人」には知的快感を与える構造になっています。

情報リテラシーやAI・社会哲学への関心があるほど、作品の奥行きを実感できるでしょう。

つまり、攻殻機動隊とは単なる娯楽ではなく、

「自分自身の思考を試すインターフェース」

としての性格を持つ知的SFです。

「難解でつまらない」と感じた人が、数年後に再読・再視聴して「こんなに面白かったのか」と評価を逆転させるケースも多く報告されています。

この“再読に耐える構造”こそが、攻殻機動隊が30年以上愛され続ける最大の理由です。

評価の傾向まとめ(比較表)

| 評価軸 | 面白い派の特徴 | つまらない派の特徴 |

|---|---|---|

| 重視する要素 | 思想・技術・哲学・社会構造 | アクション・テンポ・感情描写 |

| 好まれるシリーズ | 原作漫画、S.A.C. 2nd GIG | 押井守版映画、SAC_2045など視覚中心作品 |

| 読解スタイル | 注釈・理論を楽しむ知的層 | ストーリー重視のエンタメ志向 |

| 主な感想傾向 | 「深い」「現代にも通じる」「考えさせられる」 | 「難解」「退屈」「哲学が長い」 |

| 再評価率 | 高い(時間を置いて理解が進む) | 低い(初見の印象で固定されがち) |

最終的に、攻殻機動隊を楽しむ鍵は「何を求めて作品に向き合うか」を自覚することです。

哲学的な問いに向き合う意識を持てば、攻殻機動隊は単なるエンタメを超え、情報社会を生きる現代人に深い思索と予見を与える作品として輝きます。

漫画 無料で読む方法と注意点まとめ

攻殻機動隊シリーズの漫画を無料または低コストで楽しみたい場合、出版社公式サイトや主要電子書店の試し読みキャンペーンを活用するのが最も安全かつ確実な方法です。多くのプラットフォームでは、期間限定で第1巻や冒頭数話を無料公開しており、作品の雰囲気や作画の密度を確認する導入手段として最適です。

無料で読める正規ルートの例

- 講談社公式「コミックDAYS」:士郎正宗作品を含む旧作の試し読みキャンペーンを随時実施。

- Amazon Kindle / 楽天Kobo / BookWalker:セール期間中やポイント還元を利用すれば、実質的に無料または大幅割引で読める場合があります。

- ebookjapan / LINEマンガ:定期的に「初回50%オフ」や「来店ポイント」で購入費用を抑えられます。

また、電子書籍ストアでは「1巻無料+期間限定値下げ」といった複合キャンペーンが実施されることもあり、タイミングを逃さずチェックすることが重要です。出版社や販売プラットフォームの公式SNSやメルマガを登録しておくと、最新の無料公開情報を効率的に入手できます。

非正規サイトの危険性

一方で、違法アップロードサイトの利用は厳禁です。著作権法上の違反であるだけでなく、フィッシング広告やマルウェア感染、個人情報の漏えいといった深刻なリスクが報告されています。実際、文化庁と警察庁は近年、漫画海賊版サイトに対する取締りを強化しており、利用者も刑事罰の対象となる可能性があります。

無料で読むことを目的にする場合も、「正規配信」「出版社公式」「電子書店提携」などの明示的な表記を確認することが大切です。短期的な無料キャンペーンや読み放題プランを計画的に利用すれば、安全かつ合法的に作品を楽しむことができます。

効率的に読むためのポイント

- 試し読み範囲が更新されるタイミング(通常は月初・新刊発売時)を定期的に確認

- 複数ストアの無料巻情報を比較し、重複を避けて最大限活用

- ポイント還元率の高いキャンペーン期間にまとめ買いを検討

こうした正規ルートを賢く活用すれば、リスクを避けながらコストを抑えて攻殻機動隊の原作世界を堪能できます。

見る順番 Netflixでの視聴ガイド

攻殻機動隊シリーズは、複数のアニメ作品が異なる時間軸と解釈で構成されたパラレルワールドを形成しています。Netflixをはじめとする配信サービスでは、主要シリーズがすべて視聴可能ですが、どの作品から見るかによって理解の深さと印象が大きく変わります。

基本ルート:S.A.C.(Stand Alone Complex)系から始める

初めて視聴する場合は、テレビアニメ版の『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(S.A.C.)』シリーズから入るのが最もスムーズです。

- 『STAND ALONE COMPLEX』(2002年):公安9課の基本設定と社会構造を理解できる導入作。

- 『S.A.C. 2nd GIG』(2004年):国家間の政治的緊張と難民問題を描き、社会テーマが深化。

- 『Solid State Society』(2006年):2nd GIGの延長線上で、情報統治とネット社会の成熟をテーマに展開。

- 『SAC_2045』(2020年〜):Netflixオリジナルの3DCG作品。ポスト・ヒューマンを巡る新時代の問題意識を提示。

この系統では、公安9課の捜査活動を軸に現実社会にも通じる問題(難民政策、情報統制、AI倫理など)がリアルに描かれています。映像表現も時代とともに進化し、特に『SAC_2045』ではフル3DCGによる没入感が特徴です。

映画ルート:押井守監督の思想的アプローチ

映画版は、士郎正宗の原作を独自に再構築した押井守監督版(1995・2004)が中心です。

- 『GHOST IN THE SHELL』(1995):哲学的なテーマと圧倒的な映像美で、世界的評価を確立。

- 『イノセンス』(2004):人形と人間の境界を問う続編で、アニメーション美術の金字塔。

この2作品は、映像芸術としての完成度が極めて高く、アクションや思想表現の双方で国際的に高い評価を得ています。実際に『GHOST IN THE SHELL』は世界中のSF映画に影響を与え、『マトリックス』などの映像演出にも参照されたことが知られています。

ARISEルート:前日譚として楽しむ

『攻殻機動隊ARISE』シリーズは、草薙素子の若き日々を描くリブート作品群です。

- 『ARISE border:1〜4』(2013〜2014):9課結成前夜を描く短編構成。

- 『新劇場版』(2015):ARISE世界線の完結編として位置付け。

映像演出やキャラクターデザインが一新されており、既存シリーズとは独立した作品として楽しむのが適しています。既にS.A.C.や映画版を視聴済みの人が、「原点回帰」として改めて見ると理解が深まるでしょう。

参考表:主なアニメ系統と推奨視聴順

| 系統 | 作品例 | 推奨視聴順の例 | 特色 |

|---|---|---|---|

| S.A.C.系 | STAND ALONE COMPLEX / 2nd GIG / SSS / SAC_2045 | SAC → 2nd GIG → SSS → SAC_2045 | 捜査群像劇と社会的テーマの融合 |

| 押井映画系 | GHOST IN THE SHELL / イノセンス | 1995版 → イノセンス | 映像芸術と哲学的探求 |

| ARISE系 | ARISE各章 / 新劇場版 | ARISE → 新劇場版 | 9課誕生以前の草薙素子を描く前日譚 |

攻殻機動隊は、作品ごとに解釈や時系列が異なるため、どの順番でも楽しめる柔軟性を持っています。しかし、初めて触れる人は「S.A.C.→映画→ARISE→SAC_2045」という順で視聴することで、思想的にも映像的にもスムーズに世界観を理解できるでしょう。

攻殻機動隊漫画 順番のまとめとおすすめルート

本記事のまとめを以下に列記します。

- 原作漫画は全三冊で1→1.5→2の順に読むのが基礎

- 1巻で概念を掴み1.5で運用理解2で高度化へ接続

- 漫画先行は概念理解が深まりアニメで補完しやすい

- アニメ先行は関係性を掴み漫画で設定を補強しやすい

- S.A.C.系はSACから2nd GIGへ進みSSSとSAC_2045へ

- 映画系は1995年版からイノセンスの順で集中視聴

- ARISEは別系統として前日譚の視点で楽しむと整理しやすい

- 作品評価が割れる原因は情報密度とテーマ性の高さ

- 物語を捜査劇としても思想的読書としても味わえる

- 無料で読む際は正規の試し読みや割引を活用する

- 非正規サイトは安全性と法的リスクの観点で避ける

- 入門者は原作1巻を精読し用語と世界観を固める

- 時間がなければ1巻要点→1.5数話→2巻へ段階的に

- 表とメモ化で用語整理を行うと理解効率が上がる

- 自分の学習スタイルに合う入口を選ぶと継続しやすい

コメント