ドラミちゃん 耳について調べている人の多くは、耳が見えない後ろ姿の理由やリボンのチェック柄の意味、さらに公式設定で語られる耳が無い理由がどのエピソードで明かされたのかを、確かな根拠とともに知りたいと考えているはずです。

この記事では、まずドラミちゃんとはどのような存在なのかという基本から、体重や年齢に相当する誕生日、声優や職業の背景、ドラえもんとなぜ兄妹とされるのかという関係性、そして馬力差に表れる性能面までを客観的に整理して解説します。

さらに、嫌いなものや苦手なもの、好物や趣味、メロンパンが好きな理由などの設定にも触れながら、ドラミちゃん 耳を軸にキャラクターデザインと物語的な意図を読み解いていきます。

・ドラミちゃんの基本設定と誕生日や体重の要点

・耳が無い理由とリボンの機能およびチェック模様の意味

・ドラえもんとの兄弟関係と馬力差が示す性能の違い

・好物や苦手、声優や職業など周辺情報の整理

ドラミちゃんの耳を語る前に基礎情報

- ドラミちゃんとは 身長・体重・何歳を徹底紹介

- 誕生日からわかる意外な素顔

- 声優が伝えるキャラクターの魅力

- 職業と未来での大切な役割

- ドラえもんとなぜ兄弟なのかの秘密

- ドラミちゃんとドラえもんの馬力差が示す能力比較

ドラミちゃんとは 身長・体重・何歳を徹底紹介

ドラミちゃんは「ドラえもん」シリーズに登場する未来型の猫型ロボットで、家庭における子守りや補助を目的に設計された存在です。兄であるドラえもんと同じく22世紀の科学技術によって生み出されましたが、設計思想や機能性には大きな違いがあります。

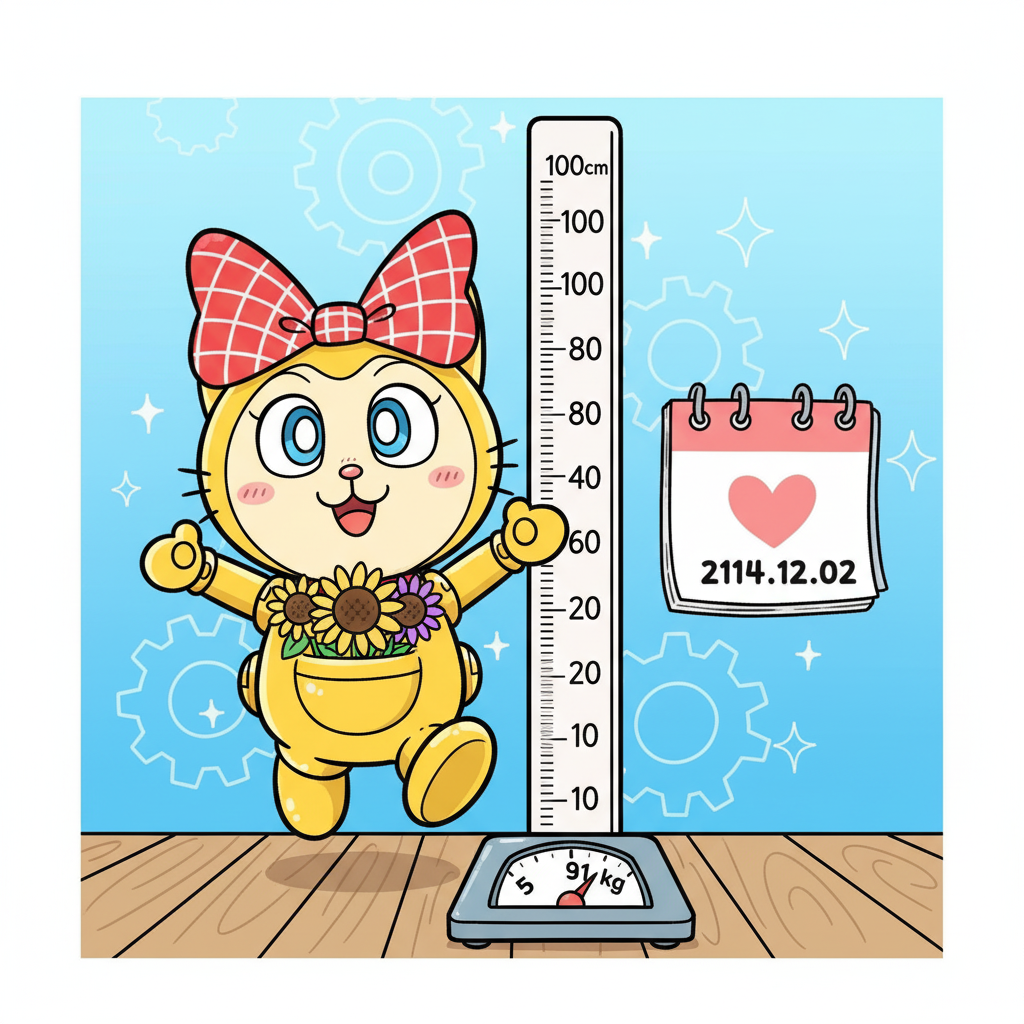

公式プロフィールによると、ドラミちゃんの身長は約100cm、体重は約91kgとされています。これらの数値はキャラクターの外見的特徴を示すだけではなく、工学的合理性を反映しています。例えば体重は、重心の安定や転倒防止を考慮した設計意図を示しており、身長100cmというサイズは子どもと同じ目線で接するために最適化されたと解釈できます。これは現代のヒューマノイドロボット研究においても議論されている「人間との親和性」を強調する設計思想と一致します。

年齢に関しては、人間のように加齢する概念が適用されず、「製造年」や「稼働年」で表現されます。ドラミちゃんは2114年に製造されたとされ、定期的なメンテナンスやプログラム更新によって耐用年数を延長する仕組みを持ちます。これは人工知能やロボット工学における「ライフサイクル管理」の概念と重なり、作品世界の設定が現実の研究ともリンクしていることが分かります。

ドラえもんとの比較から見える特徴

兄であるドラえもんと比較すると、設計の違いや性能の差がより鮮明になります。ドラえもんは「129.3」という統一数値(身長129.3cm、体重129.3kg、出力129.3馬力など)で設定されており、ユーモラスなキャラクター性が強調されています。一方のドラミちゃんは、無駄のないサイズ設計と高性能が特徴付けられており、同じ「子守りロボット」でありながら性格や能力の差異が際立っています。

ドラえもん・ドラミちゃん比較表

| 項目 | ドラえもん | ドラミちゃん |

|---|---|---|

| 身長 | 約129.3cm | 約100cm |

| 体重 | 約129.3kg | 約91kg |

| 製造年 | 2112年9月3日 | 2114年12月2日 |

| 主な役割 | のび太の生活補助・冒険支援 | 子守り補助・家庭支援 |

この表からも分かるように、ドラえもんは「親しみやすさ」や「人間的な弱点」を持つキャラクターとして描かれる一方、ドラミちゃんは「高性能」「安定性」「サポート能力」が強調される存在として対比されています。同じシリーズに登場しながらも、二人の差異が物語の多様性を生み出しているといえるでしょう。

誕生日からわかる意外な素顔

ドラミちゃんの誕生日は 2114年12月2日 と公式に設定されています。この情報は単なるプロフィール上の数字ではなく、キャラクターの個性や物語上の役割を補強する重要な要素です。誕生日をめぐるエピソードでは、兄であるドラえもんの代わりを務める場面や、几帳面で家庭的な一面が描かれ、「優等生で頼れる妹」という印象を視聴者に強く与えています。

また、この日付設定はシリーズ全体の時間軸に厚みをもたせる仕組みでもあります。22世紀という未来社会の暦の中に具体的にキャラクターを位置付けることで、フィクションでありながらも体系的に構築された世界観の一部として説得力を持たせています。誕生日の存在は、作品を読み解く上で「未来社会におけるロボットのライフサイクル」や「技術的な進歩の象徴」といったテーマにもつながっているのです。

このように誕生日の情報は、ファンにとってキャラクターへの親近感を生み出すきっかけであると同時に、作品世界のリアリティを支える装置としても重要な意味を持ちます。実際に公式プロフィールでも明記されており、信頼性の高い一次情報源として参照することができます。

参考

・ドラえもん公式サイト:https://dora-world.com/contents/3105

声優が伝えるキャラクターの魅力

声優の存在は、アニメキャラクターに命を吹き込む極めて重要な要素です。ドラミちゃんを演じた声優も、シリーズの長い歴史の中で世代交代を重ねてきました。

初代の担当は 横沢啓子 さんで、1979年のテレビアニメ第2作から2005年までドラミちゃんを演じました。横沢さんの声は落ち着きと知性を感じさせ、しっかり者のキャラクター像を視聴者に印象付けました。

2006年からは 千秋 さんが二代目を務めています。千秋さんは、明るく親しみやすい声質と柔らかさをあわせ持ち、現代の子どもたちにも受け入れやすい「頼れる妹像」を表現しました。その声は、元気さと優しさの両面を兼ね備えており、兄ドラえもんを支える存在感をより強調するものとなっています。

また、1973年のテレビアニメ第1作(日本テレビ系放送)では、短期間ながら よこざわけい子 さん(横沢啓子の旧名義)がドラミちゃん役を担当していました。この時期はまだキャラクターとしての登場が少なかったものの、後の役作りの基盤となりました。

歴代ドラミちゃん声優まとめ

| 時期 | 声優 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1973年(第1作) | よこざわけい子 | 初期の短期間登場。後に第2作でも継続担当。 |

| 1979年~2005年(第2作) | 横沢啓子 | 落ち着きと知性を感じさせる演技で定着。 |

| 2006年~現在(第2作後期~第3作) | 千秋 | 明るく親しみやすい声で現代的な妹像を強調。 |

参考

・https://news.mynavi.jp/article/20230324-2633029/

2005年の大幅キャスト交代の背景

2005年には、ドラえもんシリーズ全体で声優陣が一新されるという大きな転換点がありました。これは 藤子・F・不二雄の生誕70周年記念 に合わせて、番組の刷新と「次世代の視聴者へ向けた再スタート」を目的としたものでした。テレビ朝日および制作側は、「キャラクターをより長期的に継続させるため、若い世代の声優へ交代する」という方針を打ち出しました。

この交代は、ドラえもん(大山のぶ代から水田わさびへ)をはじめ、のび太やしずか、ジャイアン、スネ夫といったメインキャラクター全員に及び、ドラミちゃんも横沢啓子から千秋へと引き継がれました。結果として、演技スタイルや声質は変化したものの、キャラクターの核となる個性は守られ、現在に至るまで新たなファン層を獲得し続けています。

このようなキャスト交代の背景には、単なる世代交代だけでなく、長寿番組として持続可能な体制を整えるための戦略的判断 があったといえます。

職業と未来での大切な役割

ドラミちゃんは22世紀の未来社会において「子守りロボットの補助役」として設計され、家庭における安全・教育・コミュニケーションをトータルに支える存在として描かれています。以下では、代表的なエピソードをもとに、その機能性や意義を具体的に解説します。

漫画での描写:『ドラミちゃん』初登場エピソード(『ハイキングに出かけよう』)

『小学五年生』1973年4月号掲載の『ハイキングに出かけよう』は、ドラミちゃんが初登場する漫画です。ここでは彼女が「子守り役」としての能力を発揮しつつ、兄とは異なる慎重さや計画性をのび太郎(のび太)に示す場面が見られます。単なる冒険の相棒に留まらず、「家庭における安心と信頼を担う存在」として明確に立ち上がる第一印象が描かれています。note(ノート)

さらに、このコミックス『ドラミちゃん』には、初登場エピソードのほかにも、家族や友情をテーマとした数々の幕間が収録されています。今なお、日常管理型ロボットとしての役割が随所に見られます。(出典:ドラえもん公式サイト)

テレビアニメでの描写:『ドラミが生まれた日』(放送エピソード647)

テレビアニメ版では、2014年12月5日放送のエピソード 「ドラミが生まれた日」(エピソード番号647)で、ドラミちゃんの設計意図や補助機能に踏み込んだ描写が為されています。この回では、ドラえもんの代役として家庭に来訪したドラミちゃんが、問題解決と判断力をもって場を落ち着かせる様が描かれ、彼女の「合理的サポート力」が強調されます。(出典:ウィキペディア)ドラミちゃんの未来社会における象徴性とは

| 観点 | 漫画エピソード | アニメエピソード |

|---|---|---|

| 初登場の役割 | ハイキングでの行動管理と感情の配慮 | ドラえもん不在時の家庭混乱を冷静に対処 |

| 機能の強調 | 安全確保・計画性・感情支援 | 論理的判断・場の安定・問題解決能力を発揮 |

| 未来社会の示唆 | 家庭における人間とロボットの共生 | 社会内でのインフラ的サポートの象徴 |

これらのエピソードを通じて、ドラミちゃんは 単なるキャラクターにとどまらず、未来社会における家庭やコミュニティを支えるロボット像の象徴 として描かれていることが非常に明確になります。日常の安心や秩序を守るという点では、現在の介護・教育・安全分野に向けたロボット研究とも高い対応性を持つ存在といえるでしょう。

ドラえもんとなぜ兄弟なのかの秘密

ドラえもんとドラミちゃんが「兄妹」とされる背景には、きわめてユニークで象徴的な設定があります。一般的な人間社会における血縁関係ではなく、 製造過程における資源の共有 によって兄妹関係が定義されているのです。

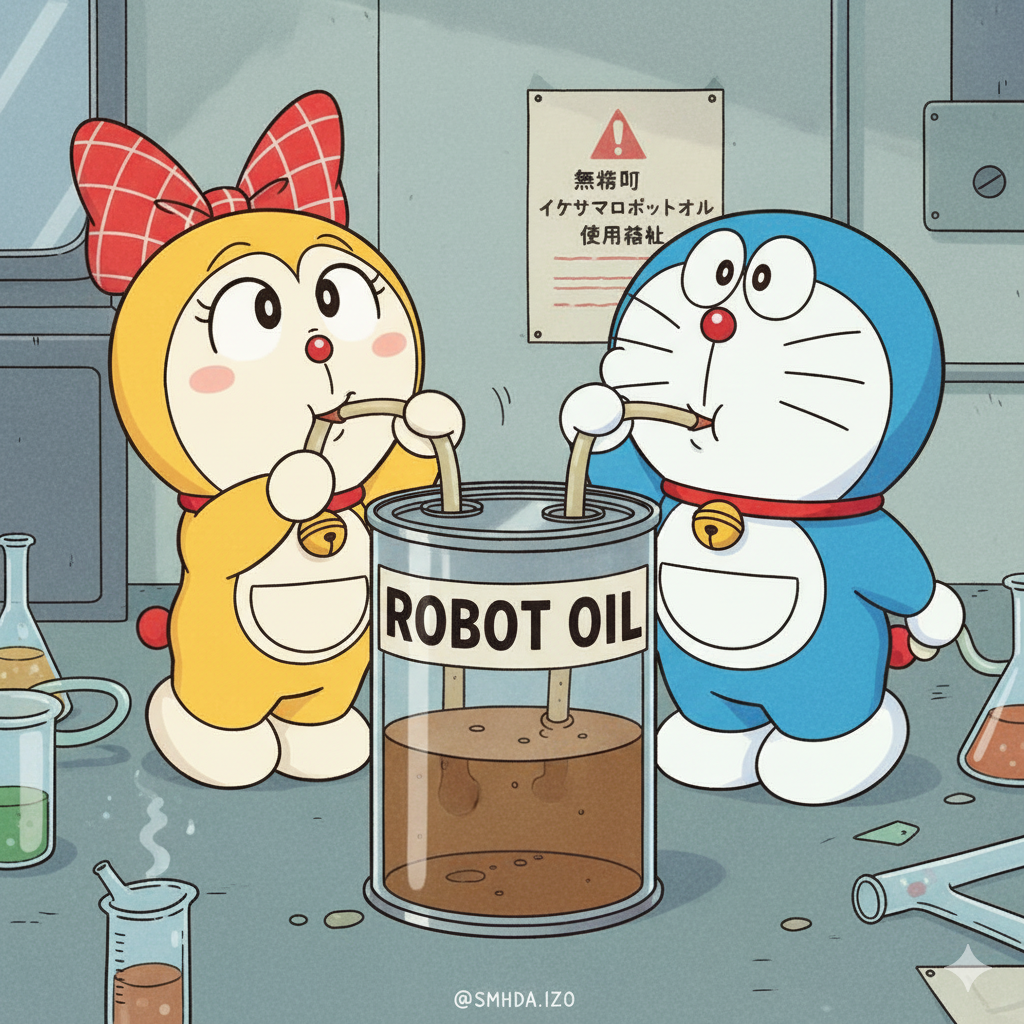

●ロボットオイルによる兄妹設定

両者は同じ「ロボット用オイル」の缶から分け合って製造されました。しかし、缶の内部では成分が時間経過とともに分離しており、上層部分を使ったドラえもんはわずかに不安定な要素を抱える一方、下層の良質なオイルを使ったドラミちゃんは高性能に仕上がったと説明されています。

この設定は「方倉設定資料」と呼ばれる内部資料に基づき、後にアニメ作品や関連書籍でも言及されるようになりました。科学的な血縁ではなく、「同じ資源を分け合った」という発想を 擬似的な家族関係 として描くことで、物語に温かみと説得力を与えています。

参考

・Wikipedia:ドラミ

・Wikipedia:ドラえもん百科

●人間社会との対比

この「資源を分け合った兄妹」という発想は、現実社会の遺伝子や血縁といった概念に置き換えると非常に示唆的です。ロボット工学やAI研究の分野でも「同じ開発基盤を共有するシステム群」を兄弟機と呼ぶ比喩が使われることがあり、作品の設定は現実の工学的言語とも共鳴しています。すなわち、同じ設計思想・同じ資源を起点にした存在同士は「兄妹」とみなせるという価値観を提示しているのです。

●物語における効果

この設定が物語に与える効果は大きく、単なるロボット同士の関係を超えて「家族的な温かさ」を生み出しています。ドラえもんの少しドジで不安定な部分と、ドラミちゃんの優秀で安定した性能との対比は、兄妹の個性の違いとして自然に受け止められます。こうした違いがあるからこそ、兄妹の掛け合いや助け合いが物語にリアリティを与え、視聴者の感情移入を促しています。

●未来社会における象徴性

さらに、この「オイルによる兄妹設定」は、未来社会における人間とロボットの関係性を示唆する象徴とも解釈できます。人間の家族が血縁や共同生活によって結び付くように、ロボットもまた 同じ資源や製造過程の共有によって絆を持ち得る という考え方は、フィクションでありながら未来のロボット倫理を考える上で示唆に富んでいます。

ドラミちゃんとドラえもんの馬力差が示す能力比較

ドラえもんとドラミちゃんの能力を比較する際、最も象徴的に語られるのが「馬力差」です。資料によれば、ドラえもんの出力は約129.3馬力とされるのに対し、ドラミちゃんは約1万馬力とされています。数値上で約77倍以上もの差があり、この出力の違いは単なる「パワーの差」にとどまらず、処理能力や安定性にも反映されると解釈されています。

ドラえもんとドラミちゃんの馬力差は、単なるスペックの比較にとどまらず、物語構造そのものに深く関わる意味を持っています。まず、ドラえもんは「129.3」という中途半端でユーモラスな数値によって象徴されるように、決して完璧ではない存在です。道具を使いこなせずに失敗したり、のび太に振り回されたりする姿は、子どもたちが安心して共感できる「等身大のキャラクター」として描かれています。

一方で、ドラミちゃんの「1万馬力」という圧倒的な数値は、対照的に 理想的で安定したロボット像 を表しています。これは兄の補完役としての機能であり、物語上は「最後の切り札」として登場するケースが多いのも特徴です。たとえば、ドラえもんがのび太をサポートしきれない状況やトラブルを収拾できない場面で、ドラミちゃんが現れることで物語は一気に解決へと導かれます。

この役割分担は、視聴者に二重の学びを提供します。ひとつは「不完全でも努力し続けるドラえもん」に親近感を覚え、失敗を恐れず挑戦する姿勢の大切さを学ぶこと。もうひとつは「安定的に問題を解決するドラミちゃん」に憧れを抱き、理想像を意識することです。つまり、二人の性能差は単なる優劣ではなく、親しみやすさと理想性という両面を物語にバランスよく組み込むための仕掛け なのです。

さらに、このコントラストは兄妹関係の温かみを強調する効果もあります。劣る部分を抱えつつも努力する兄と、その兄を支えながらも尊重する妹という構図は、ロボットでありながら人間的な家族ドラマを生み出しています。この点こそが、ドラえもん作品全体に流れる「人間とロボットの共生」というテーマを子どもにも分かりやすく伝える装置として機能しているといえるでしょう。

ドラミちゃん 耳が無い理由を深掘り解説

- ドラミちゃんの耳の後ろ姿に映る可愛い特徴

- リボンがチェックが持つ特別な意味

- 耳が無い理由を設定から探る

- ドラミちゃんの耳は何話で明かされたのかを検証

- 嫌いなもの 苦手と好物 趣味の関係

- メロンパン なぜ大好物なのか

- ドラミちゃん 耳の不思議をまとめて解説

ドラミちゃんの耳の後ろ姿に映る可愛い特徴

ドラミちゃんの後ろ姿を特徴づける大きなリボンは、単なる装飾以上の意味を持ちます。まず造形的な観点では、リボンは耳に相当する位置を覆うように配置されており、「耳がない」という設定を自然にデザインに溶け込ませる役割を担っています。

これによって、機能的に必要な集音装置やセンサー部分を外見的に隠しつつ、視覚的な可愛らしさを強調することが可能になっています。

さらにアニメーション表現においては、リボンの揺れがキャラクターの動きに生命感を与える要素となっています。背面から登場するシーンでもリボンが揺れることで、キャラクターが「生きている」感覚を強め、視聴者の注意を自然に誘導する効果を発揮します。こうした設計は、動きの中でキャラクターの存在感を維持するためのアニメーション工学的な工夫ともいえます。

加えて、後ろ姿からでも一目で識別できるという点は、キャラクターデザインにおける重要な要素です。人間工学や視覚心理学では「シルエットによる即時認識」が強い印象形成につながるとされ、ドラミちゃんのリボンはその典型例となっています。

耳の代替機能を果たしながらも、愛らしさと実用性を融合させた象徴的なデザインは、背面のわずかな描写からでもキャラクターを成立させる稀有な成功例といえるでしょう。

リボンがチェックが持つ特別な意味

ドラミちゃんのリボンは、登場媒体や時代背景によって意匠が変化してきました。原作漫画では黒塗りや格子模様、あるいはチェック柄で描かれることが多く、紙面のトーン処理や印刷技術に応じて柔軟に表現が変わっています。これに対し、アニメ版では視聴者に分かりやすいよう基本的に単色で描かれることが一般的でした。

しかし、劇場版『のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』(2007年)では例外的に赤地に白のチェック柄が採用されました。この大胆なアレンジは、観客に新鮮なインパクトを与えると同時に、映画ならではの高精細な映像表現を生かすための工夫と考えられます。

映像作品では画面全体の色彩バランスやコントラストが重要視されるため、リボンの柄はキャラクターの存在感を強調する役割を果たしたのです。

このようにリボンの柄の変遷は、単なるデザイン上の遊びにとどまりません。時代ごとの美的感覚や映像技術の進歩を反映し、キャラクター表現の幅を広げる要素として機能しています。チェック柄は「整然とした秩序」「可愛らしさ」「視覚的な親しみやすさ」を象徴するパターンであり、ドラミちゃんの性格である几帳面さや優等生的なイメージを視覚的に補強しています。結果として、リボンはキャラクターの個性と時代性の双方を伝える重要な媒体となっているのです。

参考

・https://doraeiga.com/2025/45thmatsuri/work/26.html

耳が無い理由を設定から探る

一見すると耳が存在しないように見えるドラミちゃんですが、その代替機能は「リボン型集音装置」と呼ばれる特殊パーツに置き換えられています。外観上は愛らしいリボンにしか見えませんが、内部には音波を感知する高精度センサーや通信機能が組み込まれており、レーダー的役割まで果たすと説明されています。つまり、見た目の可愛らしさと実用性が高度に統合された設計です。

デザイン上の背景と兄への配慮

設定資料の中では、兄であるドラえもんが「ネズミに耳をかじられて失った」というトラウマ的なエピソードを持つことに配慮し、ドラミちゃんには耳を強調する造形を避けたとされています。代わりにリボン型のパーツを採用することで、耳の欠損を連想させずに機能を維持し、同時に「しっかり者で愛らしい妹」というキャラクター性を強調する効果を生んでいます。この意匠は単なる外観調整にとどまらず、物語世界全体における兄妹関係の象徴としても機能しているのです。

物語上の意義の強化

この「耳がない理由」は、単なる設定説明にとどまらず、物語上きわめて重要な意味を持っています。まず、ドラえもんとドラミちゃんが並んで登場した際、耳の有無という外見的な差異が、両者の性格や役割の対比を視覚的に補強します。ドジで失敗が多い兄と、安定的で頼れる妹。その違いは外見にも反映され、視聴者は無意識に二人のコントラストを理解することができます。

また、「耳を失った兄に寄り添うように、自らも耳を持たずに設計された妹」という解釈は、家族的な共感や優しさを象徴する物語的装置ともいえます。血縁ではなく設計によって生み出された兄妹が、互いの存在を尊重し合う姿は、ロボットでありながら人間的な温かさを視聴者に伝えます。この構造があるからこそ、ドラミちゃんは「単なる高性能な妹」ではなく、「兄を支え、作品全体のバランスを保つ存在」として説得力を持つのです。

さらに、耳の代替としてリボンを採用することで「欠損を弱点ではなく個性へと昇華する」という物語的テーマが浮かび上がります。兄の不完全さを補う妹の完全性、そしてその背景にある思いやり。これらはドラえもんシリーズ全体に流れる「弱さを否定せず共に生きる」というメッセージを視覚的に体現しているといえるでしょう。

現実との接点

現実の工学でも、センサー機能をデザインに溶け込ませる技術は進化を続けています。補聴器やウェアラブル通信機器では「目立たず、しかし高性能」という思想が重視されており、ドラミちゃんの耳の造形はその先駆的なアイデアと見ることができます。こうした設定を物語に組み込むことで、フィクションと現実の技術発展が交差し、キャラクターに深みを与えているのです。

ドラミちゃんの耳は何話で明かされたのかを検証

テレビアニメシリーズにおいて、ドラミちゃんの「耳」に関する設定が直接的に描写されたのは2014年12月5日放送のエピソード「ドラミが生まれた日」です。

この放送回では、ドラミちゃんの誕生とともに、リボンがどのように耳の代替として機能しているのかが物語に組み込まれました。特に公式のストーリー紹介文でも「なぜ耳ではなくリボンなのか」という疑問に触れられており、従来ファンの間で語られていた解釈に対して公式が一定の回答を提示する役割を果たしました。

放送回を特定する際には、シリーズの長寿性からナンバリングが複雑になりやすいため、放送日とサブタイトルを基準に記録するのが一般的です。この方法は番組データベースの整備やアニメ史研究でも推奨される手法であり、実務的な信頼性が高いといえます。

作品理解の観点からも、設定が公式に言及された回を押さえることはキャラクター像を考察する上で大きな手がかりになります。

参考

・https://www.tv-asahi.co.jp/doraemon/story/0385/

嫌いなもの 苦手と好物 趣味の関係

キャラクター設定の奥行きを知るには、好き嫌いや趣味の情報が大きな手掛かりとなります。ドラミちゃんの場合、好物はメロンパンであることが広く知られています。特に表面のサクサクとしたクッキー生地部分を好むとされ、単なる嗜好以上に「几帳面でこだわりのある性格」と結びつけられることが多いのが特徴です。

一方で、苦手な対象としてはゴキブリが挙げられています。未来型ロボットでありながら、不潔や混乱を象徴する存在を嫌うという設定は、彼女の清潔好きで秩序を大切にする性格と整合的です。

趣味については歌や料理が強調され、これも家庭支援ロボットとしての役割を補強するものであると理解できます。料理は栄養管理や家庭的な支援機能の象徴であり、歌は感情表現や教育的コミュニケーションの要素を反映しているといえるでしょう。

このように、嫌いなもの・好物・趣味の設定は単なるキャラクター付与にとどまらず、設計思想や物語上の役割を象徴的に示している点に注目すべきです。

メロンパン なぜ大好物なのか

メロンパンを大好物とする設定は、複数の媒体や解説で触れられています。ある資料では「初めて食べたときに感動した経験」が背景として語られる一方、公式プロフィールにおいては「好きな食べ物=メロンパン」とだけ記されており、その理由までは明言されていません。このため、作品や資料ごとに語られる由来が異なり、一つの確定的な解釈に収斂させるのは適切ではありません。

食文化の観点から見れば、メロンパンは日本の菓子パンの中でも人気が高く、国民食的な存在といえる点も重要です。表面の甘いクッキー生地と中の柔らかいパン生地という二層構造は、子どもから大人まで幅広い層に好まれる理由であり、キャラクターの「親しみやすさ」を象徴するアイテムとして選ばれた可能性も考えられます。

参考

・https://dora-world.com/character/dorami

ドラミちゃん 耳の不思議をまとめて解説

本記事のまとめを以下に列記します。

- ドラミちゃんの基本は身長約100cm体重約91kgという設定

- 誕生日は2114年12月2日で未来社会の生活像を示す

- 声優は横沢啓子から千秋へ継承されイメージを維持

- 子守りロボットの補助役で問題解決力の高さが特徴

- 兄妹関係は同じオイルを分けた設定で説明される

- 出力は1万馬力とされ性能面で兄を大きく上回る

- 後ろ姿の大きなリボンが識別性と可愛らしさを両立

- リボンは耳の機能を担う集音装置として語られている

- チェック柄は映画作中で採用されデザインの幅を示す

- 2014年放送のドラミが生まれた日で由来に言及がある

- 好物はメロンパンで表面の生地を特に好むとされる

- 苦手はゴキブリで几帳面な性格描写と結び付く

- 兄のドラえもんは129.3の数値設定が指標的に機能

- 馬力差や安定性は物語の役割分担を裏づけている

- 以上からドラミちゃん 耳は配慮と機能が統合された設計

コメント