「ロボットパルタ トラウマ回」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっとあの独特な雰囲気や一部で語られる“怖い回”の正体が気になっているのではないでしょうか。ロボットパルタとは、NHK「プチプチ・アニメ」枠で1994年に始まったストップモーションアニメで、今なお不定期に新作が登場する現役のシリーズです。

ロボットパルタの作者は誰ですか?という疑問に答えると、作家・保田克史さんが手がけた作品であり、その独自の世界観と演出が今も高く評価されています。番組は一部で「ロボットパルタ 怖い トラウマ」と話題にされるエピソードも存在しますが、実際には「ロボットパルタ 怖くない 魅力」や「ロボットパルタ かわいそう」といった、温かく感情に寄り添う描写も数多く含まれています。また、「ロボットパルタ いつ終わった?」「ロボットパルタの年代は?」という素朴な疑問にも触れながら、作品の本質を丁寧にひも解いていきます。

- ロボットパルタのトラウマ回がどのエピソードか理解できる

- 怖いと感じられる演出の特徴がわかる

- シリーズ全体が持つ教育的な側面を知ることができる

- 作者や作品の年代・放送状況について把握できる

ロボットパルタ トラウマ回の正体とは?

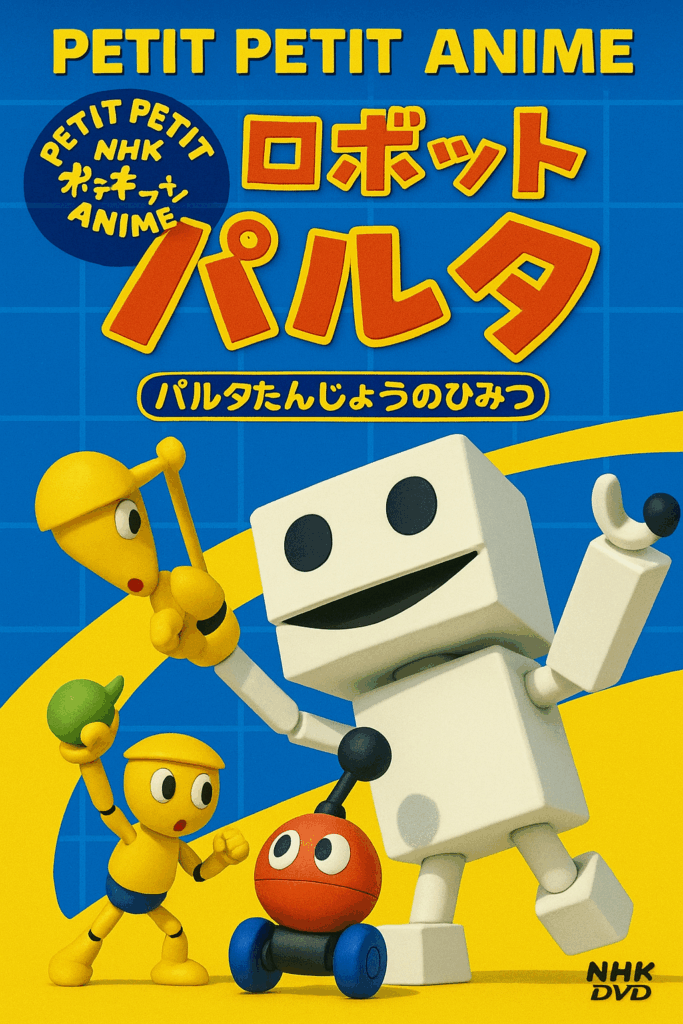

NHKの「プチプチ・アニメ」枠で放送されている『ロボットパルタ』は、1994年の初回放送から現在まで続く、異例の長寿ストップモーションアニメです。白くて四角い体のロボット・パルタが主人公となり、仲間たちとのドタバタで温かな日常を描いています。5分間という短さながら、表情豊かな演出やユーモラスな動きで、多くの視聴者の心に残る作品です。

一方で、「怖い回がある」「かわいそう」など、SNSやネット掲示板で語られる声も少なくありません。ここでは、ロボットパルタの魅力や特徴、制作の背景から話題の“トラウマ回”まで、幅広く丁寧に解説していきます。

ロボットパルタとは

ロボットパルタは、NHKの子ども向け番組「プチプチ・アニメ」で放送されている5分間のストップモーション・アニメです。1994年に初めて放送され、今なお新作が制作されることがある長寿コンテンツのひとつです。

舞台となるのは、ロボットたちが暮らす不思議な世界で、主人公は白くて四角い体を持つロボット「パルタ」です。彼は「パ行」の音だけで話す独特な言語を使い、周囲のキャラクターたちと騒がしくも温かい日常を送ります。

番組の特徴は、プラスチック板で作られたキャラクターたちの造形や、細かな動きで表現される立体的な世界観です。映像作品でありながら、紙芝居や人形劇のような温もりがあり、子どもだけでなく大人の記憶にも残りやすい作品となっています。

こうして、ロボットパルタは一風変わったアニメーションの魅力と、独自のキャラクター性によって長く愛されてきました。

ロボットパルタの作者は誰ですか?

ロボットパルタの作者は、アニメーション作家の保田克史(ぼうだ かつし)さんです。千葉県出身で、武蔵野美術短期大学で工芸デザインを学んだ後、立体アニメーションの分野で活動を始めました。

彼の作品は、身近な素材を使って作られるキャラクターと、細やかな動きによる表現が特徴です。ロボットパルタではプラスチック板を使った造形を活かし、セリフに頼らずとも豊かな感情や状況を伝える演出力が高く評価されています。

保田さんの代表作には、パルタ以外にも『快動力REAL(かいどうりょくリアル)』があります。この作品ではメディア芸術祭で優秀賞を受賞し、その実験的かつ創造的な表現が注目を集めました。また、NHK教育番組「マテマティカ2」内の「イッシー人」コーナーでも映像演出を担当しており、教育とエンタメの両立を図る表現者として活動の幅を広げています。

このように、保田克史さんはアニメーションを通じて、子どもから大人まで幅広い層に向けて独自の世界観を届け続けている作家です。

ロボットパルタの年代は?

ロボットパルタの初回放送は1994年11月8日です。この日、NHKの「プチプチ・アニメ」枠で第1話「ぼくはねぼすけ」が放送され、作品の歴史がスタートしました。

●1990年代は、シリーズの基礎が築かれた時期です。1995年から本格的にシリーズ化され、ほぼ毎年新作が登場しました。パルタとピプコ、コロタなどのキャラクターたちが視聴者に広まり、ユーモアと温かさを兼ね備えたストーリーが人気を集めました。

●2000年代に入ると、新作の発表ペースはやや緩やかになりますが、2009年までに30話以上が制作されました。この時期は「ロボシュワのおまわりさん」や「宇宙たんけん隊」など、冒険性を強めたストーリーが目立ち、舞台設定にも多様性が加わりました。パルタの誕生の秘密を描いた「パルタたんじょうのひみつ」もこの時代の代表的なエピソードです。

●2010年代は、デジタル制作やハイビジョン化の影響もあり、映像演出の質が向上しました。たとえば、2010年の「パルタのヒーロー伝説」以降は、シリーズに連続性を持たせる試みも見られ、ストーリーがやや長編化しています。この頃の作品は大人の視聴者にとっても記憶に残る内容が多く、「トラウマ回」として語られる話も登場しました。

●2020年代に入ってからも完全に終わることはなく、2021年には第46話「ドタバタ!うちゅうたんけん」、2022年には第47話「パルタの大そうさく」が放送されました。新作の登場はまれですが、番組そのものは現在も現役で、「プチプチ・アニメ」枠内で再放送されることもあります。

このように、ロボットパルタは1990年代の誕生から2020年代の現在に至るまで、断続的にではありますが一貫して放送が続いている作品です。単なる懐かしのアニメではなく、今もなおアップデートされ続けている点が、他の短編アニメにはない大きな特徴といえるでしょう。

ロボットパルタ いつ終わった?

ロボットパルタは公式には「終了していない」番組です。多くの人が「いつ終わったのか」と疑問に思うのは、放送頻度が非常に少なくなったためと考えられます。

2000年代中盤から新作の間隔が空き始めましたが、2022年には第47話「パルタの大そうさく」が新たに放送されました。このように、番組は現在も続いており、あくまで“休止”や“間隔が空いている”という状態に近いです。

ただし、放送は不定期で、放映時間も限られているため、一般のテレビ番組のような定期的な視聴が難しい点には注意が必要です。そのため、知らずに見逃している人も多く、放送が終了したと勘違いされやすい傾向があります。

ロボットパルタ 怖い?トラウマ回の正体は?

ロボットパルタが「怖い」と語られる理由のひとつに、一部エピソードにおける異質な演出があります。通常は可愛らしいロボットたちが活躍する明るいアニメですが、ストップモーションならではのぎこちない動きや、無音のシーン、突如変わるキャラクターの表情などが、幼い視聴者にとっては強烈な印象を残すこともあります。

中でも視聴者の記憶に深く刻まれているのが、第32話「モンスターをつくろう!」です。この回では、パルタとピプコが研究所でモンスターを作る遊びに興じますが、途中からそのモンスターが暴走し、パルタたちを襲い始めます。表情が急変したモンスターの顔、暗い照明、緊迫した演出などが重なり、「パルタが食べられるかもしれない」というような恐怖感を子どもたちに与えました。

このモンスター回において注目されるのは、怖さがじわじわと積み上げられていく点です。静かでコミカルだったはずの流れが突然変調し、視覚的にも聴覚的にも緊張を高める展開となります。とくに、ストップモーションで作られたモンスターのぎくしゃくとした動きは、実写やアニメでは出せない「不自然さ」が恐怖感を引き立てました。

一方で、この「怖い回」も含め、ロボットパルタの物語には教育的な意図が込められています。突飛な展開を通じて「過信しすぎないこと」「好奇心の扱い方」といった教訓を伝えようとしており、単なるショック演出で終わらないよう設計されています。

また、パルタたちは「パ行」だけで話すパルタ語を使うため、セリフがほとんどなく、視覚と音楽だけでストーリーが展開します。このスタイルにより、演出の変化が強調され、恐怖や緊張といった感情も際立って表現されるのです。

それでも、ロボットパルタ全体としては、子ども向け番組らしく、友情や努力、日常の尊さを丁寧に描いています。「怖い」と語られるのはあくまでごく一部の演出に過ぎず、多くのエピソードは明るく、温かみのある内容です。

このように、ロボットパルタの“トラウマ回”は一過性のショックではなく、印象に残る構成の一部として位置づけられており、むしろ作品世界の奥行きを感じさせる要素ともいえるでしょう。

ロボットパルタが割とトラウマだったりする pic.twitter.com/sshq2xUN0z

— キュアきりリン (@curechancawawii) October 8, 2023

ロボットパルタ トラウマ回は教育的?

ロボットパルタは、NHK「プチプチ・アニメ」枠で放送されている5分間のストップモーションアニメです。白くて四角いロボット「パルタ」が繰り広げる日常や冒険は、子どもだけでなく大人にも印象的な内容となっています。

一部で「怖い」や「かわいそう」といった声もありますが、実際には教育的で温かい魅力がたくさん詰まった作品です。本記事では、パルタの魅力や楽曲、似た番組、そして現在も放送されているのか?といった気になるポイントをわかりやすく解説します。

ロボットパルタは怖くない とても魅力的な子供向けアニメ

ロボットパルタには、一部で「怖い」と語られるエピソードがあるものの、シリーズ全体で見ると温かく親しみやすい魅力にあふれています。特に、子ども向け番組として考えられた丁寧なつくりが評価されており、多くの家庭で安心して楽しめる作品として受け入れられています。

まず注目すべきは、ストップモーションアニメならではの“手作り感”です。キャラクターたちはプラスチック板を素材として作られ、無機質なはずのロボットが、表情豊かでコミカルな動きを見せるところに大きな魅力があります。この動きにより、セリフが少なくてもキャラクターの感情や意図がしっかり伝わってきます。

さらに、主人公パルタの行動はとても健気です。彼は寝坊をしたり、アルバイトをしたり、買い物に苦戦したりと、私たちの暮らしにも通じるような出来事に挑戦します。そうした日常のひとコマを通じて、「がんばること」「あきらめないこと」「人との関わりの大切さ」など、子どもにとって大切な価値観が自然と伝わる内容になっています。

特に教育的なポイントとしては、「話さなくても伝わる表現」が多いことが挙げられます。パルタたちは“パ行の音”だけで話す「パルタ語」を使っていますが、ストーリー展開に支障はありません。動きや音楽、表情で伝える演出が中心なので、小さな子どもでも理解しやすくなっています。

このように、ロボットパルタは見た目の面白さだけでなく、子どもの感性や発達段階に寄り添った構成になっています。そのため、「怖くないどころか、優しい学びの詰まった作品」と言っても過言ではありません。もし、怖いという印象だけで敬遠しているのであれば、ぜひ他のエピソードも観て、作品全体のバランスと魅力を感じてみてください。

ロボットパルタはかわいそうと感じる?

ロボットパルタの物語には、「パルタがかわいそう」と感じられるシーンがいくつか登場します。それは、彼が受け身な立場に置かれることが多く、周囲に振り回される様子が描かれているためです。

例えば、第1話「ぼくはねぼすけ」では、目覚ましロボット・ロボクロがパルタを力強く叩き起こすシーンがあります。眠そうにぼんやりしているパルタが何度も起こされる描写は、笑いを誘いつつも、少し気の毒に感じるかもしれません。

また、第18話「ドタバタショッピング」では、ピプコに頼まれて買い物に出かけたパルタが、途中でリストを落としたり、重い荷物に振り回されたりと、次々にトラブルに見舞われます。結果的にプレゼントを届けることに成功しますが、それまでの展開では「がんばってるのにかわいそう」という印象を受ける方もいるでしょう。

さらに、第16話「パルタたんじょうのひみつ」では、自分がどうやって生まれたのかを知ろうとするパルタが、答えを見つけられずに戸惑う姿が描かれます。この回はコミカルながらも、パルタの孤独や不安が垣間見える感情豊かな構成となっており、「かわいそう」という共感を呼び起こします。

とはいえ、これらのエピソードは単に可哀想な状況を描いて終わるわけではありません。多くの話で、パルタは困難に直面しながらも、最終的には自分なりの方法で物事を解決します。その姿には「努力することの大切さ」や「人との関係の中で成長すること」がしっかりと込められています。

つまり、「かわいそう」と思える場面は、視聴者がパルタに感情移入しやすいように設計された演出の一つです。そしてそこから、優しさや思いやり、挑戦することの価値を伝える構成になっているのです。子どもにもわかりやすく、なおかつ心に残る形でメッセージを届けてくれる点が、ロボットパルタの大きな魅力と言えるでしょう。

ロボットパルタの主題歌は?

ロボットパルタのエンディングテーマ「いつもともだちさ」は、番組を象徴するような温かく前向きな歌です。この曲は、主人公パルタの性格や日常を反映した歌詞で構成されており、短いながらも印象に残るメロディで多くのファンに親しまれています。

「頭はカクカク まっしろけのパルタ」というフレーズから始まり、パルタのキャラクター性をユーモラスに表現しながら、友情や冒険心を感じさせる内容になっています。

現在はApple Musicなどの音楽配信サービスでも聴くことができるため、懐かしさを感じたい大人にも人気があります。子ども番組の主題歌としては完成度が高く、番組の世界観をしっかり支える役割を果たしています。

ロボットパルタに似た番組

ロボットパルタに似た番組として代表的なのが、「ニャッキ!」「カペリート」「ジャム・ザ・ハウスネイル」など、NHKの「プチプチ・アニメ」枠で放送されてきた短編ストップモーションアニメの数々です。これらの作品には、セリフに頼らず視覚的な表現を重視し、シンプルで直感的に伝わるストーリー展開という共通点があります。

まず、「ニャッキ!」はミミズのようなキャラクター・ニャッキが主人公で、クレイアニメならではの柔らかな質感と、コミカルでテンポの良い展開が特徴です。ニャッキが日常の小さな冒険やトラブルに巻き込まれる様子は、パルタのドタバタとどこか通じるものがあります。

「カペリート」は、鼻を押すと帽子の形が変わるキノコのキャラクターが主役で、想像力豊かな変身とユーモラスな展開が魅力です。言葉を使わずにストーリーを展開する点も、ロボットパルタと同様で、幼児にもわかりやすく作られています。

また、「ジャム・ザ・ハウスネイル」は、家を背負ったカタツムリのジャムが主人公で、牧歌的で優しい世界観の中で、日々の暮らしを描くのが特徴です。落ち着いたトーンとゆるやかな展開は、パルタの中でも比較的穏やかなエピソードと共通性があります。

「でこぼこフレンズ」はストップモーションではありませんが、同じく短尺で個性豊かなキャラクターが登場する作品です。多様な性格のキャラたちが織りなすやりとりは、パルタとその仲間たちの掛け合いに近い構成を感じさせます。

これらのミニアニメは、5分という短い時間で完結する形式が多く、幼児の集中力に配慮された設計になっています。ストーリーはシンプルながらも、想像力を刺激し、情緒的な成長や生活習慣の学びを含むものが多いのが特徴です。

さらに、セリフがない・少ないという点は、言語発達前の子どもでも理解しやすく、国際的にも評価されています。日本語が話せない子どもにも届く内容であることから、国内外の教育現場でも紹介されることがあります。

このように、ロボットパルタに似た番組は、視覚・感情・リズムを中心に展開することで、言葉の壁を越えて楽しめる工夫がされています。保護者からの信頼が厚いのも納得のラインナップと言えるでしょう。

ロボットパルタは今も放送中?

ロボットパルタは、現在もNHKの「プチプチ・アニメ」枠で不定期に放送されている現役の番組です。新作の放送頻度は少なくなってきていますが、2022年には第47話「パルタの大そうさく」が新たに登場しており、完全に終了したわけではありません。

ただし、放送スケジュールは一定ではなく、テレビ欄にも細かく掲載されないことが多いため、見逃しやすい点には注意が必要です。視聴を希望する場合は、NHKの公式サイトや番組表をチェックするのが良いでしょう。

また、DVDや配信サービスを利用すれば、過去のエピソードをいつでも楽しめる環境が整っています。現在進行形で視聴可能なアニメとして、今でもファンの間で根強い人気を保っています。

ロボットパルタ トラウマ回を含む作品全体のまとめ

本記事のまとめを以下に列記します。

- ロボットパルタは1994年に初放送されたNHKのストップモーションアニメ

- 主人公パルタは白くて四角いロボットで、「パ行」だけで話す独特な言語を使う

- 番組は5分間の短編形式で、日常の出来事や冒険を描いている

- 作者は保田克史で、他にも教育番組などで幅広く活躍している

- プラスチック板を使ったキャラクター造形と丁寧な動きが作品の魅力

- 2000年代以降は新作の間隔が広がったが、2022年にも新話が放送された

- 一部のエピソードには不気味な演出があり、ネットで「トラウマ回」と呼ばれている

- 特に宇宙人の卵を食べて化け物になる回が記憶に残っている視聴者が多い

- それでも番組全体は教育的で温かみのある内容が中心

- 話さなくても伝わる演出により、幼児でも理解しやすい構成になっている

- パルタが困難に直面しながらも前向きに乗り越える姿が多く描かれている

- 主題歌「いつもともだちさ」は番組の世界観を象徴する存在として親しまれている

- 類似作品には「ニャッキ!」「カペリート」「ジャム・ザ・ハウスネイル」などがある

- ロボットパルタは現在も不定期に再放送や新作が制作される現役番組である

- 怖い一面も含め、視聴者の記憶に残る独自の魅力を持つシリーズである

コメント